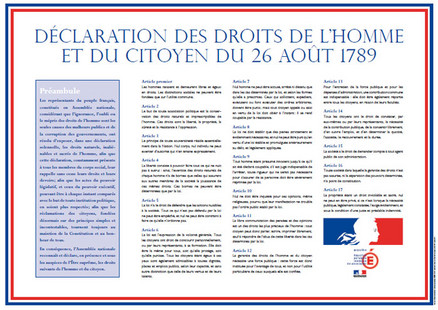

Comment un Dieu tout-puissant et infiniment juste peut-il avoir créé un monde aussi brutal et injuste ? La controverse est bien connue, en particulier la position de Voltaire opposant l’étonnement et le questionnement opiniâtre de son personnage Candide, et son expérience vécue, évidente, patente du mal sur terre, aux savantes gloses du Docteur Pangloss – disciple bavard de Gottfried Wilhelm Leibniz – sur le « meilleur des mondes possibles » [1]. L’Essai de théodicée de Leibniz, de son côté, ne reste pas sans voix : par de savantes constructions il relativise et rationalise cette expérience du mal, en la faisant apparaître comme une vision partielle et partiale d’un grand tableau où chaque ombre est nécessaire à la beauté de l’ensemble [2]. Si maintenant on descend sur terre pour s’intéresser aux pouvoirs politiques plutôt qu’à la puissance divine, et au monde social plutôt qu’au monde tout court, la question se repose, en des termes analogues : comment peut-on concilier par exemple la splendeur des principes de liberté, d’égalité et de fraternité, de l’idéal démocratique, de la Déclaration des droits humains, avec l’expérience vécue, évidente, patente de son contraire : l’injustice, l’oppression, l’inégalité de traitement et notamment la discrimination raciste ? Et de même que Leibniz s’efforce de « justifier la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l’existence du mal dans ce monde », les penseurs organiques du système raciste s’évertuent à justifier la bonté du Dieu Etat – dont le nom français contemporain est « la République » – en réfutant les arguments tirés de l’existence vécue, attestée, documentée, et même chiffrée, de la discrimination dans l’emploi, le logement, l’éducation, le monde de la culture, le rapport à la police et à la justice. Et comme chez Leibniz il ne s’agit pas tant de nier ou minimiser l’existence du mal (en l’occurence la discrimination) que de la relativiser et surtout de la rationaliser : de même qu’un mal n’en est plus vraiment un s’il est reconnu comme nécessaire (pour un bien à venir, ou un bien perceptible dans une perspective plus large), de même une discrimination raciste n’en est plus vraiment une, puisqu’elle n’est plus vraiment illégitime, si l’on réussit à (se) convaincre qu’elle n’est pas sans raison – et c’est bien, nous allons le voir, ce que s’évertuent à démontrer tous les Pangloss de l’Optimisme républicain.

Il y a bien, asurément, quelque chose de candide dans la remise en question dudit Optimisme, je veux dire dans cet étonnement et ce refus jamais apaisés, dans cette incapacité à passer outre une contradiction patente entre beaux discours et dures réalités, dans cette quête opiniâtre, enfin, d’une cohérence entre les principes inculqués et l’ expérience vécue. Mais cette candeur me paraît assumable car elle a quelque chose d’heuristique – comme était heuristique la candeur du personnage de Voltaire – face à tous les Pangloss contemporains, qui ont pour nom Sarkozy, Fillon, Valls, Hollande, Zemmour, Fourest ou Finkielkraut, et qui nous expliquent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ou plutôt dans le moins raciste des pays possibles.

Tout en un sens est déjà dit – j’y reviendrai – dans cette singulière formule, « le moins raciste des pays possibles », qui concentre en elle toute la spécificité du racisme français, ce qu’il a d’à la fois déroutant, grotesque et odieux. Mais la question demeure : comment précisément le racisme s’articule-t-il, dans la théorie et dans la pratique, à un régime politique et une idéologie dominante qui professent les droits de l’homme ? Par quelles constructions langagières – quels essais de théodicée, ou plutôt de sociodicée – les dominants parviennent-ils à relativiser, rationaliser, justifier leur injustifiable privilège ?

Mon propos ne prétend pas à l’exhaustivité : il se concentre sur le racisme anti-africain – anti-noir, anti-arabe – et antimusulman, ce qui n’épuise pas le sujet – l’antisémitisme existant toujours, ainsi que d’autres racismes comme le racisme anti-asiatique ou le racisme anti-roms. Par racisme j’entends, on l’a vu, une manière particulière d’appréhender et de traiter certaines populations, fondée sur la combinaison de plusieurs opérations : la différenciation, la péjoration de la différence, la réduction de l’individu à son stigmate, l’essentialisation et enfin la légitimation d’une inégalité de traitement par l’infériorité des racisés. Ce point de définition est important car il distingue le racisme de ce à quoi on le réduit quasi systématiquement dans le discours dominant en France : la simple combinaison d’un sentiment d’hostilité et d’un processus cognitif de généralisation, abstraction faite de tout rapport social de domination, de tout déni de droit, de toute question d’inégalité de traitement – ce qui conduit notamment à qualifier de racistes, au même titre que le très réel, trop réel racisme anti-noir, anti-arabe ou antimusulman, les expressions de révolte antifrançaises ou antiblanches, dès lors qu’elles ont le malheur d’essentialiser quelque peu « les Français » ou « les Blancs », et même d’ailleurs lorsqu’elles ne pratiquent pas l’essentialisation.

Le prisme des droits humains me paraît donc pertinent, quelles que soient les critiques légitimes qu’on peut formuler sur la manière dont lesdits droits ont été historiquement construits et dont on en a fait usage, dans la mesure justement où il permet de dépasser les définitions réductrices du racisme en termes de simple sentiment d’hostilité, ou en termes de simples actes délinquants (injures, brutalités physiques, profanations de lieux de culte, etc) : parler en termes de droits humains – et donc en termes de déni de droit ou d’inégalité des droits – c’est revenir à l’essentiel de ce qu’est le racisme, à savoir une construction sociale qui, loin de l’anomie, implique les institutions et au premier chef l’État. Sans entrer dans le détail, il y a assurément du racisme au « pays des droits de l’homme » puisque les amalgames malveillants qui circulent sur certaines populations sont directement articulés avec des atteintes radicales à des droits humains fondamentaux : le droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité, ou encore la présomption d’innocence (respectivement bafoués par une discrimination massive impunie, quand elle n’est pas légale], une violence policière tout aussi massive et impunie, des lois d’exception ciblant les femmes musulmanes voilées, une justice d’exception ciblant les émeutiers, ou encore le principe de la double peine).

Il y a, pour le dire plus brutalement, un racisme d’État dans la république française postcoloniale, que je nomme racisme républicain et qui entretient avec les « droits humains » une relation particulière. D’un point de vue strictement théorique, l’antinomie semble pourtant indépassable entre racisme et droits humains, en tout cas si l’on considère le noyau le plus précieux de la notion de droits humains : l’idée qu’il existe des droits fondamentaux et inaliénables que possède tout être humain, du seul fait précisément qu’il est un être humain. En d’autres termes, ceux d’Étienne Balibar, les droits humains postulent « l’égaliberté » [3], c’est-à-dire une égale liberté de tous et toutes, que l’autorité politique est sommée de garantir, ce qui à l’évidence s’oppose catégoriquement, par définition, à tout racisme, là encore si l’on considère l’essence du racisme et sa manifestation concrète la plus consubstantielle : le déni de droit ou l’inégalité des droits.

Ce qui complique le tableau, c’est d’abord, bien entendu, le fait que dans la pratique, historiquement, on a colonisé au nom des droits de l’homme, en s’autorisant d’arguments purement et simplement racistes. Pour décrire les rapports particuliers qu’entretient ce racisme avec la notion de droits humains, je partirai d’une analyse canonique du racisme, ou plutôt de l’analyse d’un racisme particulier qui est précisément un autre racisme, non républicain. Il s’agit de l’analyse que Jean-Paul Sartre propose de l’antisémitisme dans ses Réflexions sur la question juive, qui me paraît toujours pertinente, dans une large mesure, pour parler du racisme contemporain – comme peuvent en témoigner des analyses qui s’en inspirent explicitement : celles de Pap N’Diaye sur la condition noire ou celle du cinéaste Karim Miské à propos de la condition musulmane [4].

Sartre souligne de manière tout à fait convaincante l’étroite parenté et la connivence profonde qu’il y a entre le racisme antijuif du début du vingtième siècle et la haine de la démocratie : la haine de l’idée d’individu et du principe de liberté individuelle, la haine de l’égalité, et la promotion d’une société organique, homogène et autoritaire – ce que Popper appelait une société close [5], et que résume le nom de Charles Maurras. Bref, dans l’antisémitisme qu’analyse Sartre, racisme, anti-démocratisme et anti-droit-de-l’hommisme marchent main dans la main, en toute logique. Or, c’est sur ce point justement que les racismes anti-noir, anti-arabe et antimusulman se distinguent : non seulement ils s’acclimatent très bien avec la démocratie et les droits humains, non seulement ils se vivent comme compatibles avec eux, mais dans une certaine mesure ils s’autorisent des droits de l’homme, aujourd’hui comme au temps des colonies – reste à voir de quelle manière.

Pour cela, un dernier détour s’impose vers les Réflexions sur la question juive. Sartre consacre un beau passage à cette façon qu’a la pensée raciste de collectiviser, nationaliser et racialiser des figures historiques, de transformer en somme des génies singuliers en génies nationaux, et de transfigurer ces génies nationaux en un « génie national » impersonnel auquel participent, de manière quasi-mystique, tous les nationaux dits de souche – et duquel sont exclus tout aussi mécaniquement les « allogènes ». Sartre cite notamment l’irrévocable verdict de Charles Maurras : « Un Juif sera toujours incapable de comprendre ce vers de Racine : Dans l’Orient désert quel devint mon ennui ». Ce qui est remarquable, et un peu diabolique, c’est que dans la France d’aujourd’hui un processus similaire a lieu, à ceci près que ce n’est plus seulement le génie artistique d’un Racine qui se trouve ainsi nationalisé et racialisé mais aussi le génie politique, et en particulier le progressisme, le féminisme, la laïcité, l’esprit libertaire [6], l’esprit de révolte et même, un comble, l’antiracisme.

Revenons en effet à la formule « Nous sommes les moins racistes du monde », dont la structure est tout aussi paradoxale que le paradoxe du Crétois menteur – puisque le « nous » national qui ouvre la phrase implique d’emblée une racialisation. Nous sommes en pleine absurdité mais tel est bien en substance le point de vue dominant concernant le racisme en France : le racisme est à vomir, nous le vomissons, et le fait que nous le vomissions fait de nous un peuple supérieur à tous les autres, et singulièrement à certains autres qui, eux, ne le vomissent pas du tout. Nous sommes les plus modestes du monde, nous sommes les moins chauvins du monde, ou pour le dire en des termes encore plus clairement et brutalement paradoxaux : nous sommes la race supérieure des hommes qui ne croient pas aux races – tandis que les Noirs et les Arabes (qui, eux, parlent de race, emploient le mot, se pensent et se disent Noirs ou Arabes) constituent la race des racistes et donc la race inférieure.

Ce paradoxe repose évidemment sur un sophisme particulièrement odieux : pour dépasser des situations de discrimination il faut les combattre, pour les combattre il faut les dénoncer, pour les dénoncer il faut les énoncer, et pour les énoncer il faut nommer les Blancs et les non-Blancs, moyennant quoi le non-Blanc qui veut se sortir de la discrimination raciste peut rapidement se retrouver qualifié de raciste anti-blanc. Et à ce premier sophisme vient aussitôt s’en ajouter un second : pour se faire entendre il faut être fort et pour être fort il faut se regrouper, tant et si bien que des Noirs ou des Arabes qui se regroupent se font rapidement accuser de communautarisme, de préférence pour leurs semblables, de refus de se mélanger, bref de racisme à nouveau, quand bien même les regroupements en question sont animés par la volonté d’accéder aux mêmes droits et aux mêmes espaces sociaux que tout le monde.

Ce paradoxe est bien sûr une histoire ancienne. L’anthropologue Abdellah Hammoudi la fait remonter au moins à la Grèce antique, avec un retour en force dans l’idéologie coloniale de l’époque moderne :

« Athènes ne se préoccupait pas de savoir si Sparte était ou non acquise à la démocratie, tant qu’elle ne menaçait pas ses intérêts vitaux. L’essentiel pour Athènes la démocratique était de se protéger en dominant Sparte la non-démocratique. C’est ainsi que la démocratie se mute en son inverse dès qu’elle sort de ses frontières. La démocratie israélienne, "la seule du Moyen-Orient", devient un argument pour justifier l’occupation des Palestiniens. La démocratie américaine devient un certificat de bonne conscience pour la défense des intérêts américains à l’étranger. C’est une traduction, à l’époque contemporaine, des arguments ressassés du colonialisme, mettant en avant sa modernité politique, économique et sociale pour justifier son emprise coloniale. Les valeurs de la démocratie deviennent alors identitaires, quasi raciales. C’est Berlusconi. La démocratie cesse d’être l’une des plus hautes valeurs de l’humanité, valable pour tous. Non, c’est une "valeur américaine" » [7].

De ce type de sociodicée, l’une des expressions récentes les plus pures aura sans doute été, en 2007 l’outrecuidant discours de Dakar. du président Nicolas Sarkozy Ce sont bel et bien les principes du progressisme qui furent invoqués – la célébration du génie humain, la capacité à s’arracher au temps cyclique de la nature et de la tradition et à égaliser les conditions, notamment entre hommes et femmes. C’est bel et bien une matrice progressiste qui s’est retournée en son contraire en étant européanisée (« cette part d’Europe en vous » disait le président français lorsqu’il évoquait le souci de la liberté et de l’égalité), tandis que l’Afrique était réduite de façon fort hégélienne au rang de « peuple sans histoire », vivant « l’éternel retour du même » au « rythme des saisons ».

Plus récemment, au début de l’année 2012, Claude Guéant s’est situé dans le même registre lorsqu’il a déclaré – alors qu’il était encore, pour quelques semaines, ministre de l’Intérieur – que « toutes les civilisations ne se valent pas ». Sa défense face aux accusations de racisme s’est alors faite en deux temps – un moment antiraciste et un moment raciste. Le moment antiraciste a consisté à dire : je ne fais que hiérarchiser des valeurs. Le respect d’autrui, l’égalité entre les hommes, et entre hommes et femmes, valent mieux que leur contraire, qui oserait le contester, et qu’y a-t-il là de raciste ? Le moment raciste, celui de la racialisation, est venu juste après, quand le ministre a précisé qu’il visait, « tout simplement », « l’Islam ». Et une apologie savante de ce propos ministériel a aussitôt été produite par l’incontournable philosophe médiatique Alain Finkielkraut : la plus haute intellectualité, expliqua-t-il au cours de son émission « Répliques » sur France Culture, implique la curiosité, le décentrement, l’autocritique, l’ouverture à l’autre – et donc notamment aux autres cultures – mais là encore, après ces prémisses parfaitement humanistes, progressistes, antiracistes, notre philosophe a poursuivi son syllogisme par un pur et parfait processus d’essentialisation et de racialisation : « la civilisation occidentale », disait-il, a cultivé cette haute intellectualité (autrement dit : nous occidentaux sommes tous par essence aussi ouverts d’esprits que Montaigne, aussi libertaires que Rabelais, aussi dreyfusards que Zola, aussi antisexistes que Beauvoir, aussi relativistes que Levi-Strauss) et seule cette civilisation occidentale l’a cultivée (autrement dit : les Africains et les musulmans sont tous aussi obscurantistes, antisémites et lapideurs de femmes que les plus fanatiques des islamistes radicaux).

C’est dans cette opération d’essentialisation à fronts renversés que se manifeste le racisme. Dans le même ordre d’idée, il est courant d’entendre que la France c’est la Résistance (tandis que Vichy ce n’est pas la France) – tandis que par ailleurs, Ben Laden c’est l’Islam, mais qu’un islam humaniste et respectueux d’autrui ne saurait être qu’un « Islam modéré ». Il suffit par exemple qu’un attentat soit au nom de l’islam commis par quelques individus contre un journal pour que les commentateurs autorisés montent en généralité et évoquent un « problème de l’islam avec la liberté d’expression ».

La conclusion du syllogisme finkielkrautien s’impose dès lors comme une évidence : on peut bien dire, de manière non raciste, en se fondant au contraire sur des prémisses antiracistes, universalistes, humanistes, que l’Occident est une civilisation supérieure, et l’Islam une civilisation inférieure. Finkielkraut a le mérite d’exprimer de manière parfaitement claire ce que je nomme le paradoxe du racisme antiraciste – ou de l’antiracisme racialisé – je n’extrapole pas : c’est lui-même qui dit, explicitement, qu’ « au moment même où nous affirmons qu’il n’y a pas d’inégalité entre les civilisations, nous sommes en train de manifester notre supériorité ». Je ne caricature donc pas lorsque je résume ainsi le propos : nous sommes antiracistes, donc supérieurs aux autres peuples qui sont racistes. Ce paradoxe du racisme antiraciste est rarement exprimé de manière aussi frontale, transparente, ostensiblement grotesque que chez Finkielkraut, mais il me semble qu’il structure pour une grande part le discours et la perception générale des Noirs, des Arabes et des musulmans – et des Blancs par eux-mêmes – dans la France contemporaine. Comme Jourdain avec la prose, beaucoup font du Finkielkraut sans le savoir.