C’était un peu annoncé depuis plusieurs semaines, mais il y a des hasards dont on se demande s’ils en sont. Au lendemain du triomphe d’une Amérique blanche, blonde, bruyante, brutale, disparaît le petit bouddhiste apatride, avec sa gueule brune de métèque, de Juif errant ou de pâtre grec, ses choristes éthérées, ses compagnons oudistes arméniens, son orgue bontempi, sa voix cassée à la Hoagy Carmichael et son univers doucement mélancolique, discrètement joyeux, peuplé d’exilés, de femmes libres, d’ancêtres, d’anges déchus, d’amours toujours fragiles et de divinité toujours absentée. Celui aussi qui, dans une chanson magnifique sortie en 1992, espérait, après l’essai manqué de Tien An Men en Chine, voir advenir enfin, en Amérique, la démocratie… Il la voyait ou la sentait venir – ou l’espérait – des « cendres des gays » décimés par le sida, des « feux » allumés par les sans-abris, de la « cuisine » où se décide « qui va servir et qui va manger », de « la rue » et des « lieux sacrés » où « les races se rencontrent »… Nous en sommes encore loin, aujourd’hui plus loin que jamais, et le modèle de winner qui vient de s’imposer à la présidence du monde est même à tous égards l’antipode, ou le double maléfique, du poète qui vient de s’éteindre – et qui s’était fait connaître, avant ses chansons, par un roman intitulé... Beautiful losers.

Perdants magnifiques et gagnants abjects, l’histoire est aussi ancienne que le monde, j’en ai bien peur. Je préfère penser que Leonard Cohen, dans un ultime effort d’élégance, s’est arrangé pour partir au moment de l’arrivée de son Autre, afin de permettre à tous les réseaux sociaux de respirer, un peu, en recouvrant autant que possible les images hideuses de la brute blonde triomphante par le regard mélancolique et le sourire malicieux du poète. Et d’interrompre un flot de parole ordurière, sexiste, raciste, par de la musique – et plus précisément par une musique belle dont la caractéristique principale est l’indicible douceur. C’est ainsi en tout cas que je comprends cette mort, en ce jour : comme une invitation à sortir de la sidération, de la fascination glaçante face aux forces du mal, et à se ressourcer, se recomposer, à partir de l’essentiel – dont fait partie cette douceur tant de fois négligée, moquée, remise aux calendes grecques y compris par les marges, les contre-cultures, les microcosmes politiques qui prétendent incarner les autres monde possibles.

Cette douceur enveloppe toute l’oeuvre de Cohen, toute son esthétique : son travail de composition d’abord, parce que Cohen est d’abord un immense compositeur, qui a créé des mélodies bouleversantes, reprises et sublimées par les interprètes les plus divers, de Nina Simone à Suzanne Vega, de Roberta Flack aux Pixies, de Madeleine Peyroux à Geoffrey Oryema, de Johnny Cash à Eric Burdon. Ses orchestrations ensuite, et en particulier celles de la trilogie de départ, The songs of Leonard Cohen (1967), Songs from a room (1969), Songs of love and hate (1971), qui anticipent en un sens, en acoustique, l’esthétique discrète qu’un Brian Eno travaillera avec les machines. A ce propos le seul regret que peut laisser une oeuvre d’une absolue dignité, sans mauvais disque, sans disque bâclé, sans concession à quelque laideur que ce soit, y compris pendant cette atroce décennie 1980-1990 qui fut pour tant d’autres (Bob Dylan, Neil Young, Lou Reed, David Bowie) une longue parenthèse de perdition, le seul regret donc porte sur les arrangements, la production, car jusqu’au bout les textes et les mélodies ont été sublimes – et la voix quant à elle est restée belle, gagnant en gravité, dans tous les sens du terme, et en chaleur, ce qu’elle perdait en nuances et en inquiétude.

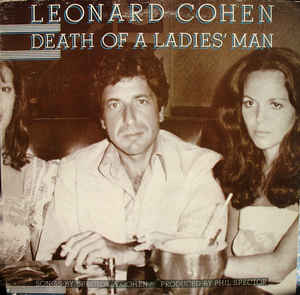

Il y eut d’abord une expérience malheureuse – mais pas tant que ça finalement – avec Phil Spector en 1977, sur l’album Death of a ladies’ man, que Cohen résuma par une boutade : « Je le voulais dans sa période Debussy, j’ai eu sa période post-wagnérienne ». Spector, pour le dire vite, fait subir aux chansons de Cohen, à leur corps défendant et sans droit de regard final, le même sort qu’il a infligé aux Beatles pour The long and winding road ou plus tard aux Ramones sur l’album End of the century – le même aussi qu’il a réservé (avec consentement cette fois ci) à Rock’n’roll de John Lennon ou All things must pass de George Harrison : grosses caisses, gros son, puissantes basses et guitares électriques, chorale, fanfare et orchestre symphonique. Ce qu’on perd, cela dit, en délicatesse (et même pas partout : pas dans I left a woman waiting, tout en retenue), on le gagne ailleurs, chez Cohen plus encore que chez les autres. Je ne saurais pas bien dire où exactement mais il y a là une force, une flamboyance, une exubérance cheap et déjantée qui donne aux mélodies et à la voix de Cohen, et à ses histoires étranges et sexuelles – comme Paper thin hôtel ou Don’t go home with your hard on – un supplément d’envoûtante étrangeté. Bref, Ce disque atypique et sous-estimé fait partie de ceux qu’on réécoute – que je réécoute en tout cas – aussi souvent que les quatre précédents, tous sublimes, la trilogie plus le magnifique New skin for the old ceremony (1974).

C’est après surtout qu’on aurait rêvé d’un autre son. Après le discret et splendide Recent songs en 1980, Leonard Cohen se convertit, comme presque tout le monde, à la formule boite à rythme-synthétiseur, mais sans bien l’apprivoiser – sans réussir ce que, par exemple, Marvin Gaye a su faire en 1982 avec Midnight love. Mises à part quelques réussites absolues comme First we take Manhattan ou Everybody knows en 1987, puis Democracy ou Closing time en 1992, qu’on a du mal à imaginer autrement qu’avec ces machines, on ne retrouve plus avec lesdites machines la perfection formelle que Leonard Cohen savait donner à ses arrangements autour de sa guitare acoustique. Les chansons resteront sublimes, paroles et musiques, Dance me to the end of love, The law, Heart with no companion, Hallelujah (1984), Take this waltz, I can’t forget (1987), Waiting for the miracle (1992), In my secret life, Thousand kisses deep (2001), The faith (2004), Darkness, Come healing, Banjo, Different sides (2012), You got me singing (2014) et les splendides dernières, sorties ces dernières semaines, comme Treaty ou Travelling light, mais cela fait deux décennies que je ne peux pas m’empêcher, justement parce que ces chansons sont si belles, de leur rêver un autre son. Pas nécessairement le retour au son acoustique et « intimiste » des bien nommées Songs from a room, et pas nécessairement sans les machines : je crois même que pour rendre vraiment justice aux trois derniers quarts de l’oeuvre musicale de Cohen, il aurait fallu que lui vienne l’idée – sans doute était-il trop humble, ou bien il s’en foutait, ou il n’avait pas l’argent – d’aller frapper aux portes de Trevor Horn par exemple, ou pourquoi pas Quincy Jones, puis la décennie suivante chez Massive Attack et Nirvana, puis la dernière décennie chez DJ Shadow ou, pourquoi pas, Kanye West – ses textes, sa voix, ses mélodies méritaient ce niveau de sorcellerie sonore. C’est un rêve mais pourquoi pas le raconter. Ou alors Daniel Lanois et Brian Eno justement, dont se rapprochent l’ambiance et la production, plus soignée, du tout dernier album.

Le reste n’est que joie sans mélange : la joie absolue, l’apaisement, que procure une mélodie parfaite, chantée doucement, à l’unisson souvent avec une voix féminine éthérée qui dit indécidablement l’utopique fusion amoureuse ou au contraire la solitude du moi et sa division entre une subjectivité masculine et une voix intérieure féminine, comme un double, un démon, une part enfouie qui discrètement revient se faire entendre. Une écriture bouleversante enfin, un agencement produisant une poésie extrêmement simple, accessible, démocratique par les mots choisis, et en même temps, par leurs agencements et leurs interstices, mystérieuse jusqu’au bout et pour tout le monde. Depuis plus de vingt ans que je l’écoute, je ne sais pas exactement ce que raconte Leonard Cohen, où exactement il veut en venir, mais ce que je comprends me parle et m’aide – et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Comme dans le cinéma de Lynch je comprends chaque fragment sans que l’ensemble me délivre un récit ou une vision du monde bien claire, et pourtant ce que je devine, intuitivement, me dit que je suis là chez moi, je veux dire en un lieu où on me veut du bien, un lieu que je peux habiter. La politique au sens strict y tient peu de place, même si la lutte des classes et l’injustice sont évoquées, très allusivement mais assidûment, rituellement, comme une évidence – dans There is a war par exemple, ou Everybody knows. C’est d’amour surtout qu’il est question, de perte, de deuil, de traîtrise et de tristesse, sans que jamais l’amertume n’ait pour dernier mot qu’il y a autre chose à faire qu’aimer. Les anges sont une obsession, et le sexe aussi, mais pas le sexe des anges. Et la beauté enfin, non domesticable : celle des femmes, celle du monde, malgré tout.

Les histoires sont esquissées seulement, et nous laissent imaginer, et projeter les nôtres. Il y a souvent des femmes libres et solitaires – comme Suzanne bien sûr, dans sa maison isolée au bord de la rivière, douce compagne « un peu folle » qui « vous sert du thé et des oranges », ou Marianne ou encore Janis la compagne du Chelsea Hotel, ou encore Nancy qui me bouleverse même si je ne sais pas grand chose d’elle mis à part ce qu’il m’en dit, par exemple qu’elle portait des collants verts et couchait avec tout le monde, et à quel point elle était seule, et aussi Jane bien sûr, sa déprime, son amant et son fameux imperméable bleu…

Dans cette écriture les phrases s’enchaînent en un flux qui nous submerge comme dans les plus belles chansons de Bob Dylan – au hasard, réécouter Democracy ou Closing Time – ou au contraire elles se détachent de l’ensemble et viennent sonner à notre porte mentale comme un fragment antique d’Héraclite ou de Zarathoustra, résonner de mille affects et ne plus cesser de nous accompagner : « We met when we were almost young », « I told you when I came I was a stranger », « Hey, that’s no way to say goodbye » – ou encore des fragments sortis d’une histoire qu’au bout de mille écoutes flottantes, rêveuses, on n’a jamais suivies complètement. On se souvient juste d’un incroyable début de chanson, « The door it opened slowly, my father he came in, I was nine years old », puis d’un père qui raconte une « vision » à son fils, puis dans l’histoire du père sans doute ces paroles inquiétantes qui renferment la violence du monde, « I must do what I’ve been told », puis d’autres plus terrifiantes encore : « When it all comes down to dust, I will kill you if I must, I will help you if I can, when it all comes down to dust, I will help you if I must, I will kill you if I can »… Et d’autres encore : « There are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in your mine ». Et bien sûr « There’s a law, there’s an arm, there’s a hand ». Et bien sûr « First we take Manhattan, then we take Berlin ». Et les appels lancinants, « Lover, lover, lover, lover, lover, come back to me », ou « Where, where, where is my Gypsy wife tonight ? ».

Et puis il y a Famous blue raincoat, la poignante lettre à l’amant de l’aimée, depuis sa merveilleuse simplissime première phrase : « It’s four in the morning, the end of december, I’m writing you now just to see if you’re better, New York is cold but I like where I’m living, there’s music on Clinton Street all thru the evening », jusqu’à sa fin, dans les formes : « Sincerely, L Cohen ».

Nous portons le deuil mais toute l’oeuvre de Cohen portait déjà le deuil, depuis toujours, et accompagnait nos deuils, tous, les rendait vivables et continuera de le faire. Ça ne parlait que de ça. La perte, la défaite, le besoin de consolation impossible à rassasier, et plus fort que tout l’expérience effarante, épuisante, ensorcelante, de la beauté. I came so far for beauty : celle-ci, l’une des plus grandes aussi, résume l’ensemble. Et aujourd’hui, alors que triomphent la laideur, l’indécence, l’impudence, la violence, je pense aussi au Cohen militant, et à sa poignante version de Solidarity forever lors d’un concert contre la guerre du Vietnam, que me fit découvrir un ami. Et à ces mots découverts adolescent – qui immédiatement m’ont parlé, et ne m’ont plus quitté – et que je dédie au nouveau président du monde :

« I don’t like your fashion business mister, and I don’t like these drugs that keep you thin, I don’t like what happened to my sister, first we take Manhattan, then we take Berlin »

Je repense pour finir aux notes de saxophone jouées par Sonny Rollins sur Who by fire, de Leonard Cohen. Elles sont l’oraison qu’il mérite.