Si la culpabilité d’hier cède aujourd’hui la place à la victimisation, on le doit sans doute à Benoît Hamon. En faisant écho à Marine Le Pen, le porte-parole du Parti socialiste néglige de tenir un discours proprement politique. Il aurait pu s’étonner d’entendre le ministre plaider pour une inquiétante « exception culturelle » en matière judiciaire :

« Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu’il n’y a plus de culture dans notre pays. »

Il aurait pu reprocher à Frédéric Mitterrand de parler au nom de la France, quand il ajoutait :

« Je pense que tous les Français doivent être avec Polanski dans cette épreuve. »

Enfin, il aurait pu s’indigner que le viol d’une adolescente de 13 ans, reconnu par celui qui lui avait fait ingérer alcool et drogue avant de la sodomiser, fût considéré comme

« une histoire qui n’a pas vraiment de sens ».

Au lieu de contester l’intervention du ministre, Benoît Hamon fait la morale à l’écrivain :

« Je trouve choquant qu’un homme puisse justifier, à l’abri d’un récit littéraire, le tourisme sexuel. »

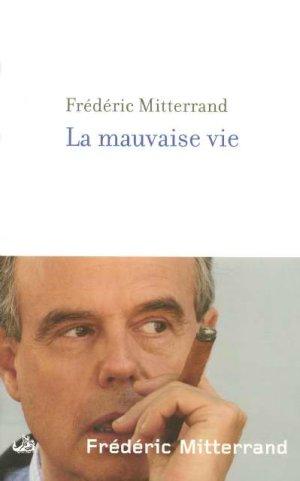

Frédéric Mitterrand a beau jeu de répondre : l’ouvrage n’est pas un « roman d’inspiration autobiographique » (comme le dit pourtant la page de garde). Surtout, il répète sur France 2 son cliché de la veille sur TF1 :

« On ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. »

Gide, qui n’était pas étranger au tourisme sexuel, précisait dans son Journal :

« J’ai écrit [cette] évidente vérité : "C’est avec les beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature." Je n’ai jamais dit, ni pensé, qu’on ne faisait de la bonne littérature qu’avec les mauvais sentiments. »

Ajoutons aujourd’hui que les mauvais sentiments ne suffisent pas à faire de la bonne littérature.

Le ministre invoquait déjà la liberté de l’artiste pour défendre le rappeur Orelsan, banni des Francofolies en juillet. Alors que des féministes protestaient contre sa violence verbale (dans une chanson, l’auteur de Sale pute parle de « marie-trintigner » une femme), lui n’y trouvait

« rien de choquant ni de répréhensible ».

Comparant Orelsan à Rimbaud, il jugeait cette polémique

« tout à fait ridicule ».

Mais à l’inverse, quand un autre rappeur, Morsay, parle de « niquer la police » (municipale, il est vrai !), le même ministre déclare maintenant :

« La liberté d’expression ne doit pas être le prétexte à des dérives incitant à la haine ou à la violence. »

Y aurait-il une exception sexuelle – ou policière ?

Certes, l’interprétation d’un texte n’est jamais simple, sauf à identifier mécaniquement l’auteur au narrateur. Pour autant, faut-il admettre que l’art ne dit rien ? Un tel refus de la signification ne le condamne-t-il pas en retour à l’insignifiance ? La question est d’autant plus légitime qu’il s’agit du ministre de la Culture. De fait, l’œuvre propose une représentation du monde : elle est politique. Sans l’interdire, on peut donc la contester : c’est la prendre au sérieux. C’est parce que l’écriture prétend rendre compte du monde qu’elle s’expose, sauf à plaider l’irresponsabilité, à lui rendre des comptes. C’est donc au nom de la politique qu’on peut refuser l’alternative qu’incarnent Benoît Hamon et Bernard-Henri Lévy. En effet, si le moralisme soustrait la morale à la politique, en miroir, le discours libertaire occulte la nature politique de l’esthétique. Il faut renoncer à la censure, mais c’est pour mieux revendiquer une posture critique.

Loin de toute approche policière, Frédéric Mitterrand lui-même nous invite à une lecture politique :

« Il ne faudrait pas confondre, ou alors on serait revenu véritablement à l’âge de pierre, l’homosexualité et la pédophilie, et si vous lisez le livre, je pense que c’est tout à fait évident. »

Or, s’il ne s’agit que d’homosexualité, et non de pédérastie, pourquoi tant de honte ? Des actes, nous ne savons rien, que ce qu’en dit le livre. En revanche, des fantasmes, nous savons tout ce qu’il met en scène. Dans le chapitre partout cité, sur la « séduction juvénile » dans les bordels de Thaïlande, Bird, le jeune prostitué, ne fait guère songer à un « boxeur de 40 ans », comme le prétend maintenant sans rire le ministre ; dans le livre, il évoque plutôt l’acteur « Tony Leung à 20 ans ». Mais ce « garçon » n’est pas un enfant.

En revanche, le récit s’ouvre sur un chapitre troublant, précisément intitulé « Enfance » – non pas celle du narrateur, adulte, mais du garçon de 9 ans qu’il ramène de Tunisie en l’arrachant à la pauvreté. Le soupçon de « la combine louche » est omniprésent, chez les voisins, avec le consul, dans la famille et pour l’enfant lui-même – d’autant que le riche Français l’a préféré à son aîné. Ne serait-il pas en train d’« acheter » ce « petit garçon aventureux et séducteur » :

« Sa défiance me plaisait tout comme l’éclair d’étonnement et d’avidité qui était passé sur son visage lorsque j’avais ouvert le réfrigérateur bien garni. Si l’on peut dire d’un tout petit garçon qu’il avait du charme, alors celui-là en avait énormément ».

Le narrateur lui-même s’interroge :

« Je me demandais parfois si je serais capable de me donner tant de mal pour une petite fille. Les garçons touchaient évidemment à quelque chose de plus intime et plus ambigu – quoique… »

La domination ne passe pas seulement par l’argent et l’âge – mais aussi par le rapport colonial, comme en Thaïlande. Dans le chapitre suivant, à 12 ans, le narrateur rencontre « un jeune Tahitien », « amené en France [par] un grand et bel homme qui ressemble à Jean Marais ». Celui qu’il nomme (en hommage au Kipling de l’Empire britannique ?) « mon Mowgli » lui explique

« qu’il ne faut pas se fier aux filles, elles sont toutes comme sa mère, elles abandonnent leurs enfants à des étrangers qui les emmènent loin de chez eux ».

Lorsqu’il tente de s’enfuir,

« Jean Marais surgit, l’air furieux, et l’emporte avec lui ».

Puis

« il repart un peu plus tard dans sa vraie famille à Tahiti sans avoir eu le temps de devenir méchant comme le nègre Zamor ».

Il s’agit du « nègre de cour » de la Du Barry (dont Eve Ruggieri venait de publier l’histoire romancée) : pendant la Révolution, ce « jouet » devait se retourner contre sa maîtresse et la mener à l’échafaud. Bref, La Mauvaise Vie, peuplée de bons nègres qu’il faut sauver, non sans craindre leur révolte, c’est un peu Tintin au Congo.

Faut-il, avec certains députés de droite, voir dans l’indulgence dont bénéficie le neveu de l’ancien président auprès du nouveau une « dérive soixante-huitarde » ? Rien n’est moins sûr. Les attouchements d’enfants que Daniel Cohn-Bendit a évoqués dans les années 70 ne se réduisent pas à un fantasme pédophile. L’esprit de 68, nourri d’un freudisme révisé par Reich, faisait l’hypothèse d’un désir sexuel général, y compris chez les enfants. Oublier leur dépendance, c’était sans doute les exposer aux abus sexuels – l’élu vert en conviendra plus tard. Mais, à défaut de les reconnaître aussi comme des sujets politiques dominés, c’était au moins considérer les enfants comme des sujets érotiques libérés.

Au contraire, dans La Mauvaise Vie, le désir colonial ne suppose pas que l’autre devienne pleinement sujet, mais au contraire qu’il reste en sujétion - soit l’assujettissement sans la subjectivation. La liberté du choix est le privilège du client : « Je peux enfin choisir », jubile le narrateur. Mais le désir est d’autant plus grand que cette « foire aux éphèbes » est un « marché aux esclaves » : même s’il joue à se mentir (« Je me fais des romans, je mets du sentiment partout »), c’est précisément le fait d’avoir en face de lui des sujets sexuels qu’il peut refuser de reconnaître comme tels qui provoque son excitation.

Les fantasmes sont libres ; mais on est libre aussi de ne pas les trouver politiquement désirables. On peut donc critiquer une vision du monde sans verser dans le moralisme. Certes, la sexualité n’est jamais « pure », affranchie des rapports de pouvoir, et d’abord entre les sexes : le désir est toujours politique. Mais la politique ne se réduit pas à la domination. Il est un autre désir, qui reconnaît l’autre, non seulement comme objet mais aussi comme sujet, inséparablement sexuel et politique – ni plus ni moins que soi.

C’est vrai, Frédéric Mitterrand ne fait pas l’apologie du tourisme sexuel : il en a honte. Encore faut-il noter le mépris du narrateur mal dans sa peau, mais « vieille France », pour les gays modernes et égalitaires du coming out : il ironise sur la « lune de miel » des « heureux pacsés », « bien dans la norme des critères popotes actuels ». Pour sa part, ne trouve-t-il pas sa jouissance dans la honte de la domination ? C’est pourquoi on hésite à réclamer la démission du ministre. À jouir d’une abjection fièrement renversée pour mieux trouver « honteux » ses adversaires, il doit en effet se sentir moins seul au gouvernement ; finalement, il y est bien à sa place.