Ce livre est né d’une blague.

Une très mauvaise blague, pour être exact. Un soir de 1991, nous avons dîné avec un ami dans l’East Village, à New York. Il était accompagné d’un copain musicien, de passage en ville. Pendant le repas, ce type – dont le pedigree musical comprenait plusieurs groupes de noise rock de la fin des années 1980 – a lancé une blague :

- Quel est le pire quand on viole une gamine ?

- Devoir la tuer ensuite.

La blague était un test, fait pour mesurer à quel point vous étiez cool : si ça vous faisait rire, vous l’aviez passé.

Nous avons échoué.

Plus tard, en regagnant notre appartement, nous avons commencé à spéculer sur la raison pour laquelle, à l’époque, autant de groupes issus du rock underground parlaient de tuer des femmes dans leurs chansons. Après trois heures de discussion enfiévrée, nous avions un plan de livre.

Au départ, Sex revolts a été imaginé comme une enquête sur la misogynie – la masculinité dérangée et dérangeante – au sein du rock et des styles voisins de musique populaire. Mais notre périmètre s’est rapidement élargi pour embrasser d’autres aspects des questions de genre, tels qu’ils se manifestaient, amplifiés, dans la musique pop et ailleurs. Outre les sentiments négatifs ou hostiles envers les femmes, toute une autre tradition du rock masculin exaltait les femmes et le « féminin » avec un certain mysticisme. Et puis il y avait encore le domaine, vaste et varié, riche et enchevêtré, des représentations que les femmes ont données elles-mêmes de leur expérience genrée.

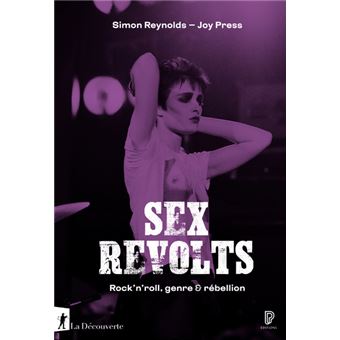

Lorsque Sex revolts a été publié pour la première fois en 1995 – chez Serpent’s Tail, une maison d’édition indépendante, au Royaume-Uni et chez Harvard University Press aux États-Unis, le livre tombait à point nommé : il surfait sur la vague d’une expression musicale féminine vigoureuse, représentée par des figures comme Courtney Love, P. J. Harvey ou Liz Phair, et par le mouvement des riot grrrls. Sex revolts a suscité beaucoup d’intérêt, la plupart du temps positif – même si certaines plumes de la critique états-unienne, souvent des femmes étonnamment, se sont montrées préoccupées par le fait que notre analyse des sous-courants misogynes dans l’histoire du rock était exagérée, voire « injuste » pour les hommes !

À mesure que les années 1990 avançaient, la culture populaire a emprunté, comme on pouvait s’y attendre, de multiples tournants et la question du genre – autrefois si brûlante – a semblé repasser quelque peu à l’arrière-plan. D’autres questions – liées à la race, à la classe, à la technologie – sont venues occuper le devant de la scène. En relisant Sex revolts aujourd’hui, il y a incontestablement des éléments qui paraissent ancrés dans son contexte d’écriture : des théories et des préoccupations qui appartiennent clairement au début des années 1990, des groupes et des artistes qui n’ont pas survécu pour devenir des points de repère. Mais si certains aspects de l’ouvrage font de celui-ci une « curiosité d’époque », d’autres semblent avoir retrouvé tout leur relief à l’heure où nous écrivons ces lignes. Au risque de nous auto-congratuler pour notre prescience, on pourrait presque dire que, à certains égards, Sex revolts était en avance sur son temps.

La première partie du livre, qui aborde ce que nous avons appelé les « misogynies rebelles », fait moins écho à la scène musicale actuelle (même si la misogynie s’y porte bien, notamment dans le monde de la trap) qu’à la scène politique mondiale. On y observe la recrudescence d’un culte de la puissance du mâle alpha et de son corollaire, un anti-féminisme violent et explicite. Conjointement, ils forment la pierre angulaire d’un projet politique international qui vise à réinstaurer les valeurs traditionnelles, y compris les hiérarchies de genre et les rôles sexuels. Ainsi que le montre Angela Nagle dans Kill All Normies : Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right – un ouvrage polémique largement débattu après sa parution en 2017 et qui utilise certaines idées de Sex revolts pour appuyer son propos –, l’essor de l’alt-right suppose le déplacement des stratégies d’outrage et de provocation issues de la gauche culturelle permissive, leur précédent foyer, vers les franges les plus sinistres et les plus réactionnaires du proto-fascisme et du libertarianisme anarcho-capitaliste. La version machiste de la liberté qui avait éclos dans les années 1950 et 1960 autour de personnalités comme Lenny Bruce, les poètes beat et les Yippies [1] – une franchise abrasive, un refus de l’autocensure, un usage des injures et des qualificatifs insultants censé désamorcer leur pouvoir – a été adoptée par les personnes même qui, à l’époque, auraient représenté l’ennemi de la contre-culture.

Là où la contre-culture ciblait autrefois la bourgeoisie chrétienne prude et austère, ce sont désormais les forces progressistes qui sont attaquées par des actes de langage délibérément insultants – et parfois des agressions physiques. Il y a de nouvelles normes à profaner, de nouveaux conformistes (normies) à énerver, et les croisés de l’injustice sociale prônée par l’alt-right piétinent joyeusement les piétés et les vertus que défendent libéraux et progressistes. L’économie libidinale qui sous-tend cette nouvelle contre-culture d’extrême droite est dangereusement proche de sa précurseuse des années 1950-1960. Parmi les personnalités publiques issues des rangs de l’alt-right, l’une des plus tristement célèbres et médiatiques s’est ainsi insurgée contre une culture dominante « de maternage et [de] flicage du langage » [2]. Le terme genré « maternage » – l’autorité féminine de type matrone, qui mène à la baguette les vilains garçons et réprime leur inconduite – ne rappelle que trop la figure de l’infirmière Ratched dans Vol au-dessus d’un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) de Ken Kesey, un personnage qui muselle l’énergie virile de ces hommes de banlieues pavillonnaires venus s’échouer dans son service pour malades mentaux.

L’irritation paranoïaque que l’alt-right nourrit à l’égard du « politiquement correct », des espaces sécurisés ou positifs (safe space), des mises en garde contre un contenu potentiellement choquant (trigger warnings [3]), etc., découle de sa conviction viscérale que ces dispositions constituent des obstacles intolérables au droit masculin de mépriser. Aujourd’hui, la sensibilité – à soi-même ou aux vulnérabilités d’autrui – est largement perçue comme un signe de faiblesse et de fragilité excessive (en témoigne le terme « snowflake » [4]), qu’il faut neutraliser en fortifiant notre cuirasse caractérielle. De façon similaire, les hommes qui se revendiquent féministes ou adoptent une conduite moins agressive et non dominante sont dénoncés comme efféminés et domestiqués (ce sont des « cucks », contraction de « cuckholded » [5] – un homme qui n’a pas su garantir la possession de sa femme).

Si le mot « cuck » vient de la culture pornographique internet, « snowflake » apparaît pour la première fois dans le roman de Chuck Palahniuk, Fight Club, sorti un an après Sex revolts. Dans Fight Club, de jeunes hommes déboussolés et en colère s’insurgent contre le consumérisme métrosexuel et les modes adoucies du « Nouvel Homme », qu’ils vivent comme une décadence insidieuse et tentatrice les affaiblissant de l’intérieur. Les solutions auxquelles ils en arrivent rappellent l’aphorisme de Nietzsche : « En temps de paix, l’homme belliqueux s’en prend à lui-même. »

Ce n’est pas tant qu’il y a une crise de la masculinité aujourd’hui – des hommes qui ne parviennent pas à se trouver ou ne savent pas comment se comporter, à cette époque où le travail cérébral du traitement de l’information a rendu obsolète le labeur physique exténuant et où la plupart d’entre eux ne serviront jamais dans l’armée –, mais que la masculinité elle-même est crise. C’est une matrice de contradictions et de conflits, de pulsions et de désirs morcelés, qui ne peuvent jamais trouver d’équilibre et qui nécessitent donc de se résoudre dans une libération explosive, ou bien d’être matés à coups de sédatifs.

Le parcours qui s’étend depuis la sombre satire de Palahniuk jusqu’au proto-fascisme d’aujourd’hui entraîne une résurgence du « momisme », cette tendance culturelle états-unienne de l’après- Seconde Guerre mondiale, que nous considérons dans Sex revolts comme un préliminaire à l’émergence de la contre-culture et de la rébellion rock. Le développement du consumérisme, du divertissement médiatique de masse et des périphéries urbaines a été assimilé par certains critiques états-uniens à un matriarcat émasculant et domesticateur, ayant étouffé jusqu’à sa quasi-extinction le modèle du pionnier sur lequel la nation avait été bâtie, celui de la masculinité robuste et martiale. Aux États-Unis, on repère la survivance de ces réflexes dans l’obsession paranoïaque pour le droit à la détention d’armes à feu. Un musicien comme Ted Nugent, hard rockeur pro-Trump et fanatique de chasse – qui, allez savoir pourquoi, n’a jamais atterri entre les pages de ce livre malgré son personnage d’« homme sauvage » en pagne et le phallisme de son jeu de guitare –, illustre bien comment la rébellion peut se transformer en réaction hargneuse. Dans sa vision du monde, Mère Nature est un banquet à ciel ouvert offert au chasseur. De là, il n’y a qu’un pas à franchir vers les industries extractives et leur détermination à repousser les protections environnementales pour mieux violer et saccager les richesses terrestres. En anglais, le mot « fracking » sonne comme l’acte sexuel violateur qu’il est presque littéralement [6].

L’ouvrage du chercheur allemand Klaus Theweleit, Männer-phantasien, paru en 1977 [7], est l’une des influences majeures de Sex revolts. Cette enquête sur la psyché proto-fasciste s’appuie largement sur les écrits des Freikorps, publiés dans le sillage immédiat de la Grande Guerre [8]. Ces dernières années, c’est avec effroi que nous avons vu resurgir les tropes rhétoriques qui imprègnent les analyses de Theweleit – « les marais de la corruption » [9], les vagues infectieuses d’immigrants porteurs de maladies et de criminalité, l’urgente nécessité d’ériger des murs de défense pour endiguer ces flots menaçants – lors des campagnes électorales dans tout le monde occidental.

Bien que les femmes puissent ressentir l’attrait du désir fasciste, il ne fait aucun doute que les hommes sont en proie à ces préoccupations avec une intensité toute particulière : si elles relèvent bien d’enjeux ou de problèmes politiques concrets, elles sont autant de déplacements, de compensations, de procurations et de déférences fantasmatiques dans la lutte psychique intérieure d’un modèle de masculinité en train de s’éroder, et de plus en plus inapproprié. Étant donné l’essor mondial de dirigeants autoritaires qui tentent d’outrepasser la démocratie parlementaire et le système judiciaire de leurs pays respectifs, il est frappant de constater que l’un des principaux sites internet des courants néo-masculinistes s’appelle « Return of Kings » (le retour des Rois). Destiné aux jeunes hommes qui angoissent à l’idée de perdre leur statut et de ne pas trouver leur rôle dans la société, ce site prodigue des conseils pour les aider à récupérer leur « droit de naissance » : la domination du mâle alpha. Il se trouve que les symboles de la « royauté » dans le rock sont l’un des thèmes que ce livre explore. Et l’ouvrage majeur de Theweleit, après Fantasmâlgories, est une série de livres réunis sous le nom de Buch der Könige (Le Livre des Rois).

Il n’est pas besoin d’être particulièrement observateur pour constater que l’autoritarisme, le masculinisme, le militarisme et l’exploitation hyper-industrielle de la nature se rangent d’un même côté ; là où le collectivisme, le féminisme, le pacifisme et l’écologie s’alignent logiquement de l’autre. Dans Sex revolts, toutefois, nous traquons les manières dont ces polarités se reflètent à travers l’histoire du rock : en définissant la rébellion rock comme un aventurisme énergique et dominateur, qui coupe les ponts avec les contraintes du foyer et impose sa sauvagerie au monde, nous avançons l’idée d’un contre-courant qui se manifeste d’abord dans le psychédélisme pour ensuite culminer avec la musique ambient (une sorte de rébellion contre la rébellion), la passivité du « mâle doux » et l’abandon par la dissolution de l’ego.

Un schéma aussi sévèrement délimité s’expose inévitablement à la sur-interprétation et à la généralisation. En visant les vérités les plus grandes, on peut passer à côté des exceptions subtiles qui compliquent l’équation. Mais rappelons que ce livre n’a pas pour ambition de raconter toute l’histoire du rock, ni comme forme musicale, ni comme culture. Le rock ne se réduit pas aux psycho-dynamiques de genre : il y a la guitare électrique, il y a la danse, le concept de jeunesse, et puis la collision entre les traditions musicales locales états-uniennes et les médias de masse, et les drogues, et les technologies de l’enregistrement, et… probablement une autre demi- douzaine de sujets majeurs, au bas mot !