« La Dame de Fer », Margaret Thatcher, est morte et le déluge d’hommages tend à réécrire l’histoire, comme trop souvent. En tête, Barack Obama célèbre l’ancienne Première ministre comme une « héroïne de la liberté » et « un grand modèle pour les femmes ayant su briser le plafond de verre », une « amie des Etats Unis et d’Israël ». Quel modèle en effet ! [1]

Pendant ses longues années au gouvernement, elle n’eut de cesse de se positionner comme une femme « qui en avait ». Elle n’a rien fait pour l’égalité hommes femmes, ni pour les féministes, il se trouve juste qu’elle était une femme. Belliqueuse, impérialiste, représentante d’une droite dure, anti-sociale, libérale jusqu’au bout des ongles, raciste, anti-féministe, homophobe : elle n’est qu’un contre-modèle qu’on ne regrettera pas mais dont malheureusement l’héritage se fait encore profondément et cruellement ressentir, au Royaume-Uni comme ailleurs. Car au-delà de la personne, le thatcherisme était un système de déni des droits et des libertés, de lutte contre toute opposition de gauche au niveau national et international, contre les syndicats, les personnes racisées, les migrantEs, les féministes et les homosexuelLEs.

Féminisme ?

Julia Gillard, Première ministre australienne, a célébré « sa force de conviction » et « le fait que son accession au pouvoir ait été un exploit et une avancée historique remarquable ». Si le machisme affligeant en politique n’est pas à prouver et si Julia Gillard s’est elle même illustrée en le condamnant de manière incisive au Parlement, il est impossible de considérer l’élection de Thatcher comme une victoire pour les femmes. D’abord si l’on pense à ce qu’elle a fait en matière de politique économique, de dérégulation du monde du travail, et à ce que ces politiques ont eu comme conséquences pour les ouvrières et ouvriers, pour les retraitéEs. Sa force de conviction libérale est à déplorer, elle n’est pas à célébrer. Pendant sa guerre contre les syndicats, elle fit suspendre ou supprimer les allocations familiales que recevaient les familles des grévistes, arguant que l’Etat ne pouvait pas subventionner des gens qui refusaient d’aller travailler et qui ne subvenaient pas aux besoins de leurs familles.

Pendant plus de 10 ans, le gouvernement ne mena pas qu’une guerre impitoyable contre les syndicats, il détruisit aussi des communautés entières , en mobilisant l’armée pour acheminer le charbon retenu dans les mines, et en lançant une nouvelle politique énergétique nucléaire pour finir d’achever l’économie minière – des économies et solidarités locales qui ne s’en remettraient jamais. Si l’on pense souvent aux mineurs en grève de 1984 à 1994, on parle moins des femmes qui, à leurs côtés et pour elles-mêmes, prirent part à la lutte et en payèrent le prix fort. L’oeuvre admirable de Jérémy Deller, The English Civil, War Part II, qui reconstitue les affrontements de l’époque et donne la parole à quelques unes de ces femmes, le rappelle de manière éloquente.

L’Irlande et l’Afrique du Sud

A la mort de Bobby Sands le résistant irlandais – qu’elle avait refusé de reconnaître comme prisonnier politique mais qu’elle avait déclaré être un « criminel » ayant commis des « crimes » équivalent à « des crimes contre l’humanité » – elle déclara très sérieusement, avec un cynisme inégalable, qu’il avait « choisi de mourir » et qu’elle se sentait « peinée pour sa famille » qu’il avait « terriblement fait souffrir par son obstination ». Dans une déclaration télévisée officielle, son secrétaire d’Etat, Humphrey Atkins, déclara qu’il était regrettable qu’il ait « choisi de mourir pour attirer l’attention sur un mouvement qui ne pouvait mener nulle part ». Bobby Sands, condamné sans jury à une peine de 14 ans pour le port d’une arme, fut l’un des 10 grévistes de la faim à mourir contre la politique d’arrestations et d’emprisonnements arbitraires soutenue par le Royaume Uni en Irlande.

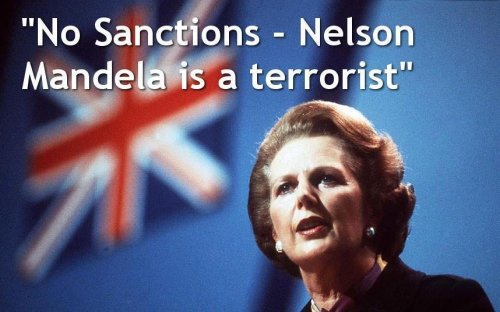

Dans le dossier irlandais, comme dans d’autres, elle révéla son mépris profond pour les droits élémentaires en matière de justice, de liberté et d’autodétermination. En Afrique du Sud, elle refusa de dénoncer l’Apartheid, s’opposa aux sanctions, refusa de reconnaître la moindre légitimité à l’ANC, exprima son soutien avec le régime et traita, là encore, les opposants comme Oliver Tumbo ou Nelson Mandela, de « terroristes ». Elle ne reconnu jamais officiellement la fin de l’apartheid.

L’amie des dictatures

En revanche, elle eut de la sympathie pour de vrais criminels contre l’humanité. Un an après son élection, Margaret Thatcher leva l’embargo contre le Chili et permit au gouvernement de Pinochet d’acheter des armes en grand nombre, pour soutenir ce qu’elle considérait être « le miracle économique » du Chili et celui qui avait permis le « retour de la démocratie dans son pays ». Comprendre : avoir tué, exécuté, enlevé et emprisonné, torturé des milliers d’opposantEs politiques pour imposer un système ultra-libéral, qui s’avéra d’ailleurs désastreux. Un an plus tard, le dictateur lui renvoya l’ascenseur en lui fournissant de l’aide logistique et militaire dans sa guerre contre l’Argentine pour préserver la main-mise du Royaume-Uni sur les Malouines, ce qui lui assura sa ré-élection.

C’est dans une résidence cossue à Londres, où il avait trouvé refuge, qu’il fut assigné par le juge Espagnol Baltasar Garzón et qu’il reçut des visites régulières de l’ancienne Première ministre. Lorsque le Général repartit dans son pays, pour lui rendre hommage, elle lui fit offrir une assiette d’argent, réplique exacte de celle d’origine célébrant la victoire de Sir Francis Drake contre la flotte espagnole en 1588 – un trophée célébrant clairement l’échec de la tentative d’extradition du dictateur par le juge espagnol. Elle y joint une note signée dans laquelle elle déclarait : « Votre retour au Chili a permis de mettre en défaite l’impérialisme judiciaire de l’Espagne. »

Raciste

Le ministre australien des affaires étrangères Bob Carr rapporte pour sa part une conversation qu’il avait eue avec la Première Ministre, dans laquelle elle s’était montrée d’un racisme éhonté, lui exhortant de ne pas laisser l’Australie être « envahie et reprise en main par les migrants comme à Fidji ». On ne peut pas oublier non plus que, sous son influence, les années 1980 furent marquées par une politique anti-migratoire virulente, une montée de la xénophobie d’Etat, pensée comme une guerre nécessaire contre l’un des « ennemis intérieurs » à combattre pour préserver « l’identité nationale » (« the essence of British identity »).

Le gouvernement conservateur reprit alors à son compte les thèses et la rhétorique anti-immigrés d’Enoch Powell et du National Front, et permit la « powellisation des esprits » que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les récentes déclarations de David Cameron au journal The Sun et dans son discours d’Ipswich le 25 Mars dernier. Sa campagne de 1979 fut largement axée sur la diabolisation des populations noires et immigrées ou migrantes, attaquant leur nombre, leur accès aux allocations et aides, leur responsabilité dans la mise en « péril de l’équilibre national ». En 1978, lors de sa campagne, elle déclara dans un discours :

« Si nous continuons ainsi, d’ici la fin du siècle, il y aura 4 millions de personnes du Commonwealth ou du Pakistan chez nous. Et ça c’est vraiment beaucoup et je pense que les gens ont vraiment peur que ce pays ne soit envahi par des gens d’une autre culture. Et, vous savez, l’identité britannique a tant fait pour la démocratie et pour le reste du monde, que s’il y a une peur de l’invasion, les gens vont vraiment devenir hostiles aux gens qui viennent ici. »

Si Salman Rushdie se rappelle aujourd’hui de Margaret Thatcher avec émotion pour lui avoir offert le refuge et une protection policière à Londres, en 1989 « l’affaire Rushdie » déclencha pourtant en Angleterre une vague d’islamophobie virulente qui mena à une diabolisation des musulmans, notamment Pakistanais, pour la plupart implantés dans les grandes villes ouvrières. En Angleterre, « l’affaire Rushdie » eut l’effet que les « affaires du voile » ont pu avoir en France ces dernières années. Traversant toutes les couches de la population et le spectre politique, l’équation musulmans = extrémistes = fondamentalistes = terroristes s’installa.

Homophobe

En 1988 et à la suite d’une campagne électorale axée sur la défense et de promotion de la famille traditionnelle – exhortant les femmes à rester à la maison pour prendre soin des enfants et méprisant les mères célibataires qui « comptaient sur les allocations familiales » – et sur le dénigrement des luttes pour les droits homosexuelLEs et des minorités (les « dangerous queers », les Noirs, les féministes), le Parti Conservateur au pouvoir introduisit la première nouvelle loi homophobe au niveau national, après celles de 1533 et 1861 : les fameuses « Buggery Laws » qui furent exportées dans les colonies et dont les effets délétères et criminels sont encore d’actualité. Elle fut introduite par Dame Jill Knight – farouche opposante à l’avortement et à l’immigration post-coloniale – qui déclara aux Communes :

« Le Sida commence et vient des homosexuels et se transmet ensuite aux autres. »

En pleine épidémie, la fameuse section 28 interdit notamment toute « intervention dans les écoles publiques qui amènerait à faire reconnaître l’homosexualité comme acceptable », ainsi que tout recours à des supports qui feraient une « promotion de l’homosexualité comme une soi-disant relation familiale normale ». Mais elle permit surtout au gouvernement central de freiner ou arrêter les luttes pour les droits des minorités, qui émergeaient péniblement à un nouveau local depuis les années 1960-1970. Elle ne sera enfin abrogée qu’en 2003 : 15 ans de stigmatisation des personnes LGTBI, de leurs familles et enfants, et d’impossibilité de mener des campagnes de prévention auprès d’un jeune public.

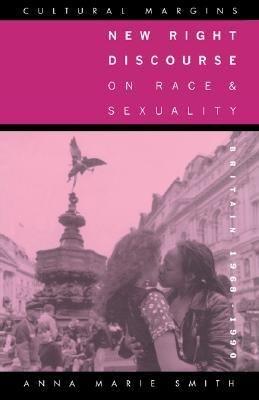

Dans son ouvrage, New Right Discourse on Race and Sexuality, Anna Marie Smith rappelle que la politique libérale des années 1970 à 1990 ne peut pas être dissociée de sa rhétorique et de ces actions racistes et homophobes. La gauche, les NoirEs, les immigréEs, les homosexuelLEs étaient des « ennemis de l’extérieur » à combattre « de l’intérieur ». S’il est impossible de tout rappeler, on ne peut ni isoler, ni fragmenter, ni passer sous silence un aspect plus ou moins important qu’un autre. De même qu’on ne peut isoler chez Margaret Thatcher son sexe du reste de son action et de son héritage politique, pour célébrer cela seulement. A moins de croire que les féministes pourraient s’en satisfaire sans se soucier de ce qu’elle incarnait et avait fait concrètement.