À l’issue de ses aventures écrites par Edgar Allan Poe en 1838, Arthur Gordon Pym accoste sur l’île de Tsalal, où l’entrelacs du réseau souterrain rappelle des caractères hiéroglyphiques, et où les miroirs et la blancheur suscitent terreur et répugnance. Très vite, il fuit l’île par canot, se laisse porter par le courant vers le pôle sud. L’eau devient de plus en plus chaude, et une barrière de vapeur voile l’horizon. De gigantesques oiseaux blancs surgissent. Le ciel est sombre, mais une luminosité blanche sourd de l’océan. Le rideau de vapeur se déchire et une silhouette gigantesque, à la peau blanche comme neige, se dresse devant lui.

Jorge Luis Borges était frappé par la sensation du « blanc comme une couleur horrible. » Pourtant qui connaît le premier album du Velvet Underground n’a aucun mal à se figurer la blancheur comme synonyme de l’angoisse, de l’addiction, de la dépendance et de la maltraitance. Dès le premier morceau, l’album a l’allure d’une fin de partie. L’album blême est celui de l’aube malade. On y voit la lumière du jour, crue, impitoyable, naturaliste, se lever sur la triste réalité humaine. C’est un album de folk urbaine, new-yorkaise, qui parle d’un monde en bout de parcours ; et ce monde, c’est notre monde. C’est un monde fini mais qui n’en finit pas. L’humanité décrite par le disque du Velvet n’est pas bien jolie : ce sont tous les gens que l’on déplore de revoir au réveil après avoir fait la fête avec eux.

Le Velvet Underground a un point commun avec les Pixies : leur force comme leur faiblesse viennent du fait qu’il a fallu attendre que le groupe s’auto-détruise pour devenir célèbre. Pendant quatre albums et les plus belles années des jeunes Reed, Cale, Morrison, Tucker, Nico, personne n’en a rien à battre, ou si peu. « The Velvet Underground and Nico » atteint difficilement la 171e et « White Light / White Heat » la 199e places sur les Charts… Aujourd’hui, tout le monde les célèbre comme si ils avaient inventé à eux seuls la musique rock. Et on décrit « The Velvet Underground and Nico » comme le « most prophetic rock album ever made ». Tout cela est fondamentalement déplacé. Ce que le Velvet a inventé, ce n’est ni Tout ni Rien : c’est la berceuse cruelle, la jolie chanson triste pleine d’horreurs, la confrontation sado-masochiste des contraires, le mélodrame à l’allemande adapté à la pop music.

« The Velvet Underground and Nico » est moins l’album d’une rencontre que celui d’un contrat. C’est un pacte entre les petits Lou, John, Sterling et Maureen et Andy Warhol. Le Velvet Underground se retrouve alors entre les griffes du plus terrible envoûteur des temps modernes. Ils deviennent les minions du Professeur Chaos de la Célébrité. Celui-là est un vrai Mephistophélès pour les oisillons écervelés de son époque : en échange de leur image, il leur promet la gloire, mais celle-ci ne durera pas…

C’est déjà le « Loft » : Edie Sedgwick et Candy Darling sont les Loana et les Steevy du New York de la fin des années 60. Avec l’invention de la Factory, le monde de l’art se transforme en un mix pénible de groupe de parole, de Pôle Emploi, de salle de torture, de boîte de nuit et d’hôpital de jour. Les figures qui traversent la Factory se retrouvent dans les disques du Velvet, mais le ton est plus amer, et les enjeux moins brumeux : on va cesser de rêver à un avenir meilleur et dire avec sécheresse la réalité de nos vies pourries.

Warhol aura quand même une très grande idée : imposer, au forceps, Nico – tout juste arrivée de Paris et des bras de Nico Papatakis – et implémenter cette dimension romantique, ténébreuse et maternante, qui manquait au groupe dans ses démos précédentes, transformant ainsi la musique du Velvet en une expression de la mère dévorante ; une allégorie de notre modernité. Sans la douceur vénéneuse de Nico, le Velvet Underground apparaîtrait comme un gang de post-adolescents snobs, butés et pas très attachants. Avec Nico, quelque chose se passe, qui est comme l’expression de la « carambouille sorcière des choses » (Louis-Ferdinand Céline).

Andy Warhol c’est l’esthétique sublimée du capitalisme, la présentation enchantée de la marchandise et du devenir-marchandise de toutes choses (la chaise électrique, Marilyn Monroe, Mao Tse-Toung) ; et les membres du Velvet sont ses enfants masochistes. Ils ressemblent à l’équipe de Scooby-Doo, avec Moe Tucker en Velma Dinkley plus vraie que nature, Lou Reed et sa tête de crétin pour Sammy, et Nico dans le rôle de Daphné Blake. C’est le Scooby-Gang, mais un Scooby-Gang qui proposerait au coupable de se laisser fouetter, frapper et baiser par lui plutôt que de l’arrêter. Un Scooby-Gang transformant la maltraitance subie en plaisir pervers.

Et, in fine, c’est de ça que nous parle la musique : une époque où le seul espoir du jeune homme ou de la jeune fille, c’est de plaire suffisamment aux vieux cochons qui tiennent les rennes de la société et attendent de la génération de leurs enfants qu’ils les fassent bander. En ce sens précisément, leur musique est prophétique. À une époque de révolte où les jeunes pensent qu’ils se réaliseront en s’opposant à la génération précédente, les disques du Velvet présentent un monde de soumission et d’adaptation masochiste – à la manière du cinéma de Rainer Werner Fassbinder.

Il y a tout un jeu d’échos entre les « terroristes » manipulés de « La Troisième génération » de Fassbinder se faisant baiser, au sens littéral comme symbolique, par les chefs d’entreprise et la police, et les figures de victimes nées qui traversent les chansons du Velvet dont le seul espoir en ce monde est de trouver, comme plus tard dans une chanson de Nine Inch Nails, le bonheur dans l’esclavage.

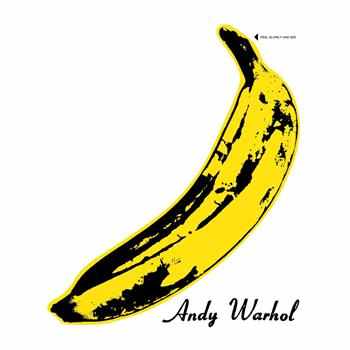

Et dans la fameuse banane du premier album, on peut bien sûr voir le sexe turgescent qui s’apprête à être sucé par les filles perdues ou les travelos plein de larmes de la Factory. Mais aussi et surtout le pénis de l’homme réduit à l’état de fruit inoffensif, la queue rosâtre et un peu molle de l’enfant couvé par une Mère perpétuellement insatisfaite, et qui présente trois visages : la tendresse rassurante de Nico (la Mère se faisant grande sœur compatissante ou inquiète de sa progéniture). La jalousie revêche et agressive de cette vieille fille de Lou Reed. Et enfin : la pingrerie maladive et morbide de Andy « Drella » Warhol ; bref, à eux trois : les trois visages de la femme-bourreau de Sacher-Masoch. « Peel Slowly and See ». Qu’est-ce qu’il y a dans une banane ? Qu’est-ce qu’on y voit ?

« The Velvet Underground and Nico », c’est le disque d’après. Le « Sunday Morning » qui ouvre l’album est la gueule de bois du lendemain de la grande fête des années soixante. Une terrible tristesse envahit la pièce alors qu’un célesta singeant la boîte à musique remplace l’arpège proverbial de la ballade folk :

« Dimanche matin… C’est juste un sentiment nerveux qui m’accompagne… Dimanche matin… C’est juste ces années gaspillées derrière moi encore si proches… »

La voix de Lou Reed est si douce qu’elle frôle le timbre sororal de Nico, qui, elle, lui répond par des chœurs éthérés. Comme dans Psychose, le fils hamletien dément a intégré la voix de sa mère à son élaboration affective et intellectuelle. Le monde dont on va nous parler est déjà mort – et le reste du disque ne sera guère que des flashbacks dans le désordre du souvenir. En onze chansons, c’est d’une vie déjà finie qu’on nous parlera – et de tous les détails qui nous permettent de reconstituer le puzzle de son autopsie…

« I’m Waiting For the Man » est une première incursion dans la « chronique ». C’est le petit blanc qui traîne dans le quartier noir pour chercher son dealer, au coin de Lexington et de la 125e rue. Toute la puissance est dans le piano « barrelhouse » archi-percussif et insistant comme quelqu’un qui vous rabâche sans cesse la même idée à l’oreille. En outre, Lou Reed y met en place son écriture soustractive, comme tirée de « Louie Louie » de Richard Berry ou de « 96 Tears » de Question Mark and The Mysterians mais en plus obsessionnel, avec deux accords rabâchés jusqu’à la nausée, et un pont de temps en temps…

« Femme Fatale » c’est autre chose : c’est le retour à la chanson « maternante » de la grande sœur réconciliatrice que joue Nico sur l’album – comparée à la supposée femme fatale que serait Edie Segdwick :

« Elle va te briser le cœur en deux… Elle ne te fait sentir fort que pour mieux te rabaisser, pauvre clown… Tout le monde le sait… Petit garçon, elle vient de la rue ; avant même de commencer à jouer, tu étais déjà battu… »

Et c’est l’alternance des chansons d’apprenti voyou supposé (« I’m Waiting For My Man », « Run Run Run ») et de bonne fille tout aussi supposée (« Femme Fatale », « I’ll Be Your Mirror ») qui va faire l’équilibre fragile et le numéro de cabaret triste du premier album du Velvet. Quand la douce et courte ballade « Femme Fatale » laisse place aux grincements de violon alto de « Venus In Furs », alors l’auditeur comprend que ces deux tendances sont les deux états alternés de la « journée du disque » : les allers-et-retours du fils prodigue à la Maison Mère. Ce qu’on entend, dans cette parade de masochistes, c’est aussi un appel à la transcendance – mais une transcendance comparable au grand blanc glacial que visent à la fois drogués, masochistes et visionnaires, que ce soit Burroughs, Poe ou Léopold von Sacher-Masoch.

Il fallait vouloir le réinvestir, Sacher-Masoch : l’auteur ukrainien de La Pêcheuse d’âmes et des Batteuses d’hommes, le fils du chef de la police de Lemberg qui donna son nom au « masochisme » à travers ses romans et nouvelles aux multiples figures de femmes-bourreaux, hiératiques et maternelles, opulentes et musclées, aux regards froids et aux corps de marbre affublés de fourrures, chaussures, fouets et casques. Au moment où toutes et tous veulent jouir sans entraves, certains, comme Deleuze en France et le Velvet aux Etats-Unis, commencent à s’inquiéter du bilan émotionnel final et commencent à mettre en place des systèmes contractuels réglés :

« À genoux, goûte le fouet, dans un amour qui n’est pas donné avec légèreté… Frappe, chère maîtresse, et soigne son cœur… »

Mais si la femme-bourreau est triple (déesse mère chaleureuse ; cheftaine autoritaire ; froide statue minérale), l’homme-victime est double : c’est à la fois le « bad boy » qui revient tous les soirs en maugréant, et le petit enfant maladroit qui se fait encore gourmander. Et « Run Run Run » en rajoute une couche sur les mésaventures des junkies : Teenage Mary, Marguerita Passion, Seasick Sarah, Beardless Harry…. C’est le morceau le plus classique du disque : dans son style, il rappelle le phrasé nerveux des chansons garage quasi-parlées ou certains morceaux de Them :

« Marguerita Passion voulait son fix… Elle n’allait pas bien, elle tombait malade… Elle vendit son âme, mais ne réussit pas à planer… Elle ne savait pas, elle croyait que cela pouvait s’acheter… »

Plus hiératique est le piano préparé de « All Tomorrow’s Parties » et son riff de ballet russe. Là, la voix dédoublée de Nico évoquant les angoisses de la débutante se préparant pour la grande fête du lendemain se fait incantatoire ; et la chanson devient celle de la jeune vestale sacrifiée au Minotaure de la Mode :

« Et quel costume portera la fille pauvre à toutes les fêtes de demain ? Et où ira-t-elle ? Et que fera-t-elle quand minuit arrivera ? »

La Factory se révèle pour ce qu’elle est : un lieu d’angoisse et de mort. Ce n’est pas peu dire que la chanson ne donne pas envie de faire la fête. En fait, fidèle ici à la vision de Burroughs, elle conjugue la socialité à l’algèbre du manque. La crainte de ne pas être « bien » à la prochaine fête est aussi anxiogène que le manque d’héroïne ; elle entraîne une similaire terreur. Tout est drogue, c’est entendu ; mais la relation mondaine, et les espoirs qu’elle convoque, de la réussite sociale à la recherche de l’amour, est une des pires de toutes ; et une des mieux partagées.

« Heroïn » va un peu plus loin encore dans l’exploration du manque. Là, le style de Reed est clairement affirmé : une balance répétitive sur deux accords mais une intensification progressive, toute en crescendo, rupture et reprise. Deux accords joués par deux guitares (sans basse) et la batterie-tambour de Moe Tucker sont accompagnées par la viole électrique de John Cale, qui pousse jusqu’au drone, puis au rasoir électrique :

« Quand l’héroïne est dans mon sang… Et que mon sang est dans ma tête… Alors Dieu merci je suis presque mort… Dieu merci je me fous de tout… »

Si « There She Goes Again » présente une autre figure de fillette fatale dont il faut que le héros se méfie, « I’ll Be Your Mirror » approfondit la face maternelle et rassurante du Velvet :

« J’ai du mal à croire que tu ne vois pas à quel point tu es beau… Mais si tu n’y arrives pas, laisse-moi être tes yeux, une main dans l’obscurité, pour que tu cesses d’avoir peur… »

Sur certains points, ce sont ces chansons douces et délicieuses qui semblent les plus effrayantes. Leur amour a le goût glacé de la Mort. Du reste, « The Black Angel’s Death Song » qui suit cette splendide ballade, chanté du point de vue de la Mort elle-même, mène lentement le disque vers sa fin inéluctable : on ouvre un robinet à gaz, la viole électrique de Cale et les feedbacks font de l’ensemble une espèce de supplice :

« Tu as tué ton fils européen… Tu as craché sur les moins de 21 ans… » chante enfin Reed sur « European Son », qui se place comme après l’album, comme après l’époque et même comme après aujourd’hui. Comme tout le reste, cette fin morbide sent la pose. Mais ce n’est pas grave. Même si, comparé aux luxuriances baroques et vivifiantes de « The Return of the Son of Monster Magnet », la majestueuse dernière piste du contemporain « Freak Out ! » des Mothers of Invention, un petit boogie-woogie dissonant et exténué comme « European Son » fait pâle figure, c’est cette pâle figure qui fera sens dans l’album « The Velvet Underground and Nico ».

Et c’est cette pâleur qui parle encore aux jeunes Hamlet de notre temps. Car aujourd’hui, tout est aussi pourri, sinon pire, qu’hier. Les jeunes des années soixante avaient beau jeu de se révolter contre les vieux à gros cigares, ils sont devenus nos vieux plus dévorants, plus impitoyables et plus abusifs encore. Andy Warhol est un gentil vampire à côté d’eux. Eux, ils ont joui de leur époque et veulent dominer la nôtre pour ne pas cesser d’en jouir.

Et surtout, tel Philippe Garrel se réincarnant de son vivant dans son propre fils à qui il fait rejouer sa propre histoire comme un disque rayé, ils ne supportent pas de vieillir et se font une éthique de nous survivre. Alors, tant que ce monde se perpétuera, un disque comme « The Velvet Underground and Nico » sera moins un document essentiel de son époque qu’un bréviaire sur la permanence morbide des relations humaines. Mais il est temps que ce monde finisse. Il est temps que le monde où les « fils européens » sont assassinés par leurs pères sadiques cesse maintenant.

Nous attendons les parricides et le Saint-Esprit.

>