L’examen en commission a été le moment d’une quasi-unanimité sur la pertinence de la suppression, du fait de la connotation raciste de la race : un appel à un vote à l’unanimité de l’Assemblée a été émis, un amendement propose de remplacer la notion de race par la notion de genre, et, dans l’enthousiasme antiraciste généralisé, certains envisagent même, brièvement, de se débarrasser de l’ensemble de ces catégorisations encombrantes de l’article 1 du texte de 1958. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 suffirait bien.

S’il n’y a pas de races alors pourquoi ce terme figure-t-il encore dans notre loi fondamentale ? Comment ne pas vouloir supprimer la race de la Constitution ?

Hélas plusieurs raisons de taille à cela [1].

Nous ne vivons pas dans une réalité post-raciale – ou plus précisément pas dans une ère post-raciste.

Supprimer la race ne supprime pas le racisme. De cela nombre des porteurs et porteuses de ces amendements sont conscient·e·s. Ce n’est d’ailleurs pas le motif invoqué pour justifier la suppression de la notion de race. La raison est symbolique : il s’agit de montrer que la République française se distancie de ce passé de la croyance biologique en différentes races humaines, de son passé esclavagiste, de son passé collaborationniste, de son passé colonial.

Or, il faut le rappeler : le racisme ne découle pas des théories racialistes, ces dernières servent au contraire à le justifier. Les théories de François Bernier, de Joseph Friedrich Blumenbach, d’Emmanuel Kant, de Gobineau, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, etc. se sont efforcées d’apporter une assise scientifique à l’organisation raciste et coloniale du monde. De même, le changement sémantique de la notion de race est postérieur à la mise en place du commerce triangulaire qui fait correspondre des caractéristiques physiques phénotypiques à un statut social. Comme le montre très bien Colette Guillaumin, croire que l’existence du racisme vient de la croyance scientifique en l’existence des races – et qu’il suffirait donc d’invalider ces théories pour éradiquer le racisme – reflète « un racisme de type intellectuel » qui dessert considérablement la lutte antiraciste.

D’autre part, historiquement, l’intégration de la notion de race dans les textes constitutionnels de l’après Seconde Guerre Mondiale ne renvoie pas directement à la race en tant que notion biologique mais en tant que notion juridique qui a permis l’organisation légale de l’exclusion systématique des populations juives et Rom dans l’Europe nazie. La notion de race ici est intégrée en tant que verrou constitutionnel pour encadrer le contenu des lois afin qu’elles ne puissent plus répéter les lois du Nuremberg de 1936.

Ainsi, si l’intégration de la notion de race s’est faite dans les constitutions en France en 1946, en République Fédérale allemande en 1949, en Italie en 1948, en Espagne à la chute du franquisme, au Portugal au lendemain de la décolonisation de la Guinée Bissau, c’est une intégration qui est le fruit d’un traumatisme face à l’étendue des ravages de l’idéologie raciste et racialiste. Ce n’est donc déjà plus du fait d’une croyance dans la théorie des races humaines.

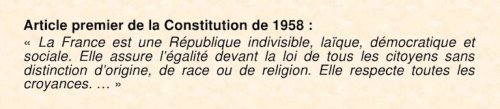

La notion de race est d’ailleurs systématiquement en précision du sens du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. C’est en réalité une négation des théories des races, une affirmation de l’égalité des êtres humains, mais également une prise en compte de ce qui n’a pas marché dans les aventures constitutionnelles d’avant Seconde Guerre Mondiale n’ayant pas permis d’entraver la montée de nazisme en Europe, encore moins de l’arrêter.

Enfin l’argument historique n’aurait que peu de valeur si supprimer la notion avait une vertu symbolique sans avoir de conséquences juridiques néfastes. Hélas, contrairement à ce qui est avancé, la suppression de la notion de race de la Constitution entraîne la disparition d’un droit subjectif à une protection constitutionnelle stricte contre les discriminations raciales.

Contrairement à ce qui a pu être avancé en Commission de Lois, le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 ne constitue pas une protection équivalente à celle garantie par l’article 1 de la Constitution de 1958. Le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 n’a jamais fondé un recours contre les discriminations raciales devant le Conseil Constitutionnel. L’alinéa 1er où la mention « sans distinction de race » est formulée fonde, dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le principe de dignité humaine, non le principe d’égalité.

D’ailleurs, à titre de comparaison, lorsque le Conseil examine la question de l’égalité Homme-Femme, il ne se base nullement sur cet alinéa 1er mais sur le 3ème alinéa du Préambule de 1946 disposant que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », en combinaison avec l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, fondant le principe général d’égalité devant la loi.

C’est un point technique mais important : la question de la discrimination raciale est une question d’égalité. Le principe de la dignité humaine vise les traitements inhumains ou dégradants, l’égalité vise l’équivalence des droits. Il n’est pas besoin d’examiner, dans le cadre du principe d’égalité, s’il s’agit d’un traitement inhumain et dégradant ; pour les discriminations interdites celui-ci est supposé dès qu’il y a rupture d’égalité. Ainsi dans le cadre de l’article 1 de la Constitution de 1958, la Constitution vise l’égalité absolue, devant la loi, des droits.

Et il n’est pas anodin qu’en même temps qu’on s’auto-congratule, au nom de son post-racialisme, de la suppression de la notion de race, plusieurs amendements, parfois par les mêmes personnes, visent à rajouter dans le même article 1 la référence au sexe ou au genre. Et pour cause, l’article 1 est le seul article en droit constitutionnel français fondant les discriminations interdites, c’est-à-dire les discriminations dont l’existence même suffit à rendre cette partie de loi inconstitutionnelle, peu importe les raisons pour lesquelles la disposition a été prise. La notion de discriminations interdites implique que des discriminations visant à un traitement inégal se basant sur l’idée qu’une race, qu’une religion, qu’une origine est inférieure à une autre ne doit pas être possible en droit français, et particulièrement pas dans la loi. Le taux de censure par le Conseil Constitutionnel est de 100%.

L’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 n’énonce à l’inverse pas de discriminations interdites, ce n’est pas non plus le cas de l’article 6 de cette même Déclaration. D’autre part, la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne peut pas fonder un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel de la loi.

Cela a des conséquences juridiques.

La question prioritaire de constitutionnalité du 24 Janvier 2017 concernant le Contrôle au faciès et dont la requête s’était fondée, entre autres, sur l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en est un exemple. S’il y a eu ce qu’on appelle une réserve d’interprétation de prononcer, le Conseil Constitutionnel a contourné l’examen explicite de possibles discriminations raciales qui auraient conduit, dans le cas de discriminations raciales avérées, à une censure obligatoire, et auraient conduit, dans le cas inverse, le Conseil Constitutionnel a démontrer que la suspicion de discrimination raciale n’était pas fondée.

Ainsi supprimer la notion de race sans la remplacer, c’est déclasser en terme de contrôle juridictionnel la protection contre les discriminations raciales. C’est très concret. Cela signifie qu’il y a un abaissement significatif de la protection constitutionnellement garantie contre les discriminations raciales dans la loi.

Il semble bien risqué de faire sauter ce verrou constitutionnel alors même que l’Europe et la France connaissent un regain de popularité des partis nationalistes xénophobes et que leurs élections à la tête des États européens se succèdent.

Mais il existe également des propositions, faites par amendements ou oralement dans les différentes commission, de notions supplétives.

En effet , cette volonté de suppression de la notion de race est paradoxalement couplée d’une nouvelle recherche de critère objectivement observable ou vérifiable : la couleur de peau, les origines.

Or concernant la couleur de peau, la manière même dont on désigne les différences phénotypiques sont les conséquences des théories racialistes : personne n’est blanc au sens biologique, personne n’est noir au sens biologique, nous nous épargnerons l’énumération gênante qui suit habituellement. Ces désignations sont la preuve même de l’interdépendance des discriminations que l’on cherche à interdire et donc prévenir ou réparer avec la notion de race. Ainsi, en intégrant la couleur de peau, on n’échappe pas à la race. A l’inverse, cela réduit de nouveau la protection offerte.

Les populations Roms notamment ne rentrent pas dans ce schéma de la couleur de peau alors même que de nombreux États, dont la France, ont été condamnés au niveau de la Convention Européenne des droits de l’Homme du fait de discriminations raciales à leur encontre. Il faut le répéter, car il s’agit d’une discrimination interdite, le fondement juridique de cette interdiction est celui qui permet la plus large protection. Toutes les personnes juives non plus.

Concernant l’origine, ou les origineS. Ce renvoi aux origines perpétue le discours d’une éternelle extranéité de certain·e·s de nos compatriotes. Il ne faut ainsi pas confondre la discrimination du fait des origines et celles du fait de la race. Dans bien des cas, ce n’est pas parce qu’elles et ils ont – que nous avons – des origines, ou parfois du moins pas uniquement, mais parce qu’elles·ils apparaissent – que nous apparaissons – avoir des origines qu’il y a potentielle discrimination. Or cette appréhension de nos apparaîtres est de nouveau liée à cette idéologie déterminant à partir de caractéristiques physiques qui est un·e Européen·ne, une Français·e et surtout, qui ne l’est pas. C’est de nouveau se baser sur les classifications racialistes.

Si la discrimination du fait des origines existe, elle ne recouvre pas l’intégralité des discriminations raciales.

Au final, cette tentative de suppression ou de remplacement dénote une perception de la race comme quelque chose de statique, qu’on pourrait figer pour toujours, et non comme un construit social particulier, un contenant au contenu changeant, permettant des formes spécifiques de domination et donc d’oppression. Or c’est bien parce que la race est un construit social qu’il n’existe pas de races différentes entre les humains, et c’est parce que la notion de race renvoie à un passé historique d’oppression violente qu’elle est la notion la mieux à même de désigner ce qu’il s’agit de combattre juridiquement.

L’ensemble des amendements proposés concernant la suppression de la notion de race constituent un abaissement qualitatif de la protection contre les discriminations raciales et ne sont hélas qu’en apparence un changement symbolique fort.

Pour une véritable lutte anti-raciste au niveau constitutionnel, il faut non pas supprimer la notion de race mais permettre à son contenu juridique de s’étoffer, c’est-à-dire développer des stratégies contentieuses qui permettent d’aboutir à cette égalité de tou·te·s, pour tou·te·s, que nous appelons communément de nos voeux.