Après ses échecs de 2002 (Lionel Jospin éliminé au premier tour de l’élection présidentielle), 2005 (les dirigeants du PS et ses adhérents votent « oui » lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen, tandis que les classes populaires le rejettent massivement et que le « non » l’emporte) et 2007 (Ségolène Royal perd l’élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy), le PS n’en finit plus d’en appeler à la « rénovation », à l’« imagination »,au « courage » et à l’« audace ». Vœux qui demeurent sans effet.

Parallèlement, c’est toute la gauche qui semble chercher une issue, vouloir se réorganiser, à l’image du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), qui devrait naître officiellement en 2009. Car, face à une droite néolibérale parfaitement « décomplexée » et qui multiplie les « faveurs aux favorisés » [1], la gauche semble incapable d’opposer une grille d’interprétation et de résistance forte à un système économique qui, de licenciements collectifs (malgré des profits colossaux) en parachutes dorés, n’en finit plus d’attiser l’exaspération.

Exposant avec simplicité et rigueur les causes de la déroute idéologique de la gauche, François Ruffin développe dans La Guerre des classes une analyse qui s’impose comme une évidence enfin pointée. Enquêtant des usines de Picardie à une assemblée générale d’actionnaires de LVMH, et de la station de ski pour ultra-riches de Megève aux zones sinistrées de l’industrie française et auprès des nouveaux « misérables », le reporter (France Inter, Monde Diplomatique, Fakir, Plan B) explore les deux versants de la lutte — perdue — du travail contre le capital qui, si les mots ont disparu dans les discours de gauche, demeure cependant vivace dans les faits. Car – c’est le propos du livre — il existe encore bel et bien une« guerre des classes ».

« La guerre des classes existe, c’est un fait » (Warren Buffett)

Mais… « A énoncer cette intuition, manichéenne », explique l’auteur, « je craignais de passer pour un archaïque. Un gauchiste. Un diviseur. Un simpliste. Un démagogue. Que sais-je encore ? Malgré la force de l’évidence, je n’osais pas. Cette auto-censure est la mienne, mais pas seulement. Je la partage, il me semble, avec tous les "sociaux-quelque chose", avec tous les soucieux d’égalité. Avec toute une gauche qui, saisie d’une timidité collective, a renoncé à son langage, n’avance plus ses idées que masquées, à dose homéopathique. »

Et l’« évidence » qu’évoque François Ruffin est abondamment étayée. Il insiste surtout sur un chiffre précis, « oublié » de la gauche : en France, la part des salaires dans le PIB a chuté de 9,3% de 1983 à 2006, soit quelque 120 à 170 milliards d’euros par an qui ont « ripé du travail vers le capital » [2], comme le précise Jacky Fayolle, ancien directeur de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES). Un chiffre en regard duquel les économies réalisées sur l’assurance chômage, les salaires, la Sécurité sociale, les allocations diverses, etc., apparaissent pour ce qu’ils sont : un projet lié moins à des impératifs budgétaires objectifs qu’à des motifs idéologiques (maintenir une précarité suffisamment répandue pour imposer la crainte de la déchéance et l’acceptation de rémunérations faibles, tandis que les profits sont maximisés et bénéficient aux actionnaires).

L’auteur met donc en rapport les deux faces de ces 9,3% : les bénéficiaires et les victimes — soit : ceux qui vivent assis sur une fortune obscène dont ils ne savent que faire et qui en font étalage avec impudence [3], et ceux pour qui le lendemain même est incertain, ces précaires dont il fait d’ailleurs partie (« On s’est habitué (…) à cette incertitude qui rôde sur notre avenir, à ces revenus smicardisés, à ces contrats dits atypiques — qui portent bien mal leur nom, eux qui sont devenus la norme »). Les premiers détiennent le capital, les seconds travaillent. Les premiers disposent pour ainsi dire de la vie des seconds, sans même s’en rendre vraiment compte, évoluant dans un tout autre univers :

« C’est sans haine que, traversant une pelouse, nous écrasons des fourmis par milliers. Ainsi les vainqueurs traversent-ils l’existence. Sans haine. Écrasant les vaincus qu’ils ne voient même pas. »

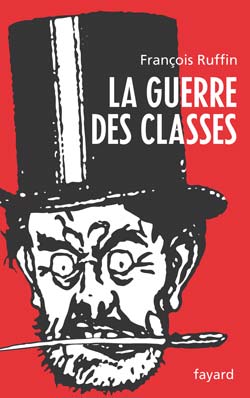

La couverture — parodique— du livre (voir plus haut) illustre ce constat. Reprenant l’image du bolchevik menaçant, celle-ci détourne l’image de la « classe laborieuse, classe dangereuse », affublant le personnage d’un haut de forme symbolique du bourgeois. Pied de nez, par l’imagerie, à l’imputation d’« archaïsme » renvoyée à la gauche « de gauche », ici retournée à la droite et aux tenants du capitalisme néolibéral : ce « couteau entre les dents a changé de camp », il « est passé à droite ».

Or, curieusement, ce n’est pas la gauche qui attire l’attention sur l’écrasement du Travail par le Capital, mais rien moins que Warren Buffett (première fortune mondiale), qui déclare :

« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter »…

… avant d’en appeler à une hausse des impôts pour les riches,selon lui trop privilégiés. On croit rêver !

Le constat d’inégalité est même partagé par d’autres organismes et personnalités du système capitaliste mondial, à l’image de rapports – que cite l’auteur – de la Bank for International Settlements, du Fonds monétaire international, de la Commission européenne, notamment, et que résume Serge Weinberg, PDG de Pinault-Printemps-Redoute :

« La croissance moderne crée d’énormes inégalités ».

Alan Greenspan (FED) dit même ouvertement craindre

« la montée du ressentiment, aux Etats-Unis comme ailleurs, contre le capitalisme et le marché ».

Mais tandis que les Seigneurs du Capital reconnaissent eux-mêmes le problème de l’inéquitable distribution des richesses, que dit la gauche ?

Et la gauche court après la droite qu’elle prétend combattre

« Il faut mesurer (…) l’effet domino d’un PS dominant : avec l’abandon du conflit capital/travail, avec son chavirage intellectuel dans la "modernité" et la "complexité", avec sa vision plus que nébuleuse du monde social, toute la pensée à gauche s’est écroulée à sa suite. Démembrée. Et cette "idéologie de la dés-idéologie" a bel et bien pénétré chez "les citoyens, dans les syndicats, les associations"… » Et il faut donc « (…) interroger ce silence : pourquoi ne parle-t-on ni de "vainqueurs" ni de "vaincus", ni de "guerre" ni de "classes" ? »

Du vocabulaire de la gauche, ont en effet disparu les mots et notions de « lutte », de« travailleurs », d’« ouvriers » (lesquels représentent encore plus de 20% des travailleurs), la désignation d’un « ennemi » commun à la « classe » et l’opposition entre le travail et le capital, qui ont structuré pourtant toute l’histoire et la pensée de la gauche.

Pire : c’est Nicolas Sarkozy, candidat néolibéral et ami des puissants, qui flatte la culture ouvrière (« Je ne veux pas que cette culture ouvrière se perde ») et dénonce un ennemi dans l’économie dérégulée et le capitalisme financier.

Et cependant que l’action de la droite avive les inégalités (« peu de présidents », rappelle François Ruffin au sujet de Nicolas Sarkozy, « auront autant œuvré à la restaurer, cette guerre des classes »), la gauche « s’effraie de son ombre ». L’histoire est bien connue : le « règne mitterandien a curé les consciences socialistes, une tornade idéologique ». Si bien que Franz-Olivier Giesbert pouvait déclarer dans Le Figaro Magazine, alors que le gouvernement Jospin privatisait les entreprises à tour de bras :

« il vaut mieux être de gauche si l’on veut être autorisé à gouverner à droite ».

Et le Parti socialiste n’en finit plus de courir après la droite [4] sous couleur de « courage » et de « modernisation ». Et dans son sillage, la gauche ne parvient pas s’élever au-delà de condamnations morales, de réprobations timides. Elle fractionne les revendications au lieu de les unir contre leur ennemi commun (problème que rencontrent aussi les syndicats qui refusent la grève générale et la coordination des mouvements — fin de l’aparté), s’engouffre dans le registre moralisateur et ne désigne aucun responsable nommément.

« Car quel démagogue (…) tirerait un trait d’union entre ce grand patron [Bernard Arnault], 23 milliards de dollars au compteur, et le père d’Isabelle, licencié de Saint Frères, en dépression, qui ’n’ose plus se croiser dans une glace’ ? [Or,]Toute notre question tient là, dans ce trait qui n’est pas tiré », estime François Ruffin, ce qui a pour conséquence de « rendre l’oppression illisible, indéchiffrable par les opprimés eux-mêmes ».

C’est que la gauche semble avoir déposé les armes, y perdant son électorat, récupéré à renfort de démagogie par le candidat du Capital et des puissances de l’argent, Nicolas Sarkozy. Car, de Marie-George Buffet à Ségolène Royal, les discours ne sont qu’une « dégoulinade de tristesses qui conduit davantage au fatalisme qu’au combat », auquel la gauche a renoncé : elle « ne se saisit plus du monde à bras-le-corps, (…) elle renonce même à penser le monde ». À l’image d’une Ségolène Royal qui, tandis que l’actualité industrielle lui offre une occasion en or avec l’affaire EADS/Power 8, ne trouve rien de mieux à faire qu’en appeler à l’éthique, à la morale, à la responsabilité...

Mais c’est surtout le Parti socialiste qui porte la responsabilité écrasante de l’affaissement de la gauche, avec son langage exonéré de la réalité vécue du travail et des travailleurs, incapable de tirer les leçons des échecs successifs de 2002, 2005 et 2007. Loin de la réalité quotidienne des précaires et des « victimes » de cette « guerre des classes », au PS on ne parle plus d’inégalités économiques et sociales, mais de « croissance » (rejoignant l’obsession de l’économisme ambiant, cependant que depuis 25 ans qu’on nous rabâche que la France est frappée par la crise, la croissance tourne autour de 2%). On n’y parle plus d’« ouvriers » : on y parle de « concurrence », de« compétitivité », d’« attractivité » [5].

C’est donc sans grande surprise, rétrospectivement, que le fossé s’est lentement mais irrémédiablement creusé entre les classes populaires — qui firent accéder le PS à la tête de l’État en 1981 en la personne de François Mitterrand — et les dirigeants mêmes du parti, de plus en plus éloignées de la « base ». Le PS est devenu un parti de cadres et de fonctionnaires, tous relativement protégés des dégâts du capitalisme néolibéral.

Enfin, les discours de Ségolène Royal, Manuel Valls, Vincent Peillon et bien d’autres sont empreints de concepts abstraits (« cette abstraction, justement, cet éloignement du réel, qui protège les vainqueurs d’une (éventuelle) culpabilité »), où il n’est plus question de « lutte » mais d’« unité », de « dialogue social », de « rassemblement », de dépassement des« clivages ». On ne parle pas de la désunion sociale :

« il faut souder la communauté pour affronter la concurrence, un genre de patriotisme économique, au fond ».

Le PS ou le rêve d’une « démocratie sans peuple »

Comment, pourtant, dans notre « pays qui a connu les grèves du printemps 2003, le vote contre la Constitution européenne en 2005, les manifs contre le contrat première embauche en 2006 — sans même remonter au blocage généralisé de décembre 1995 — comment mener cette "réconciliation" nationale ? », interroge François Ruffin. La question semble n’avoir pas été soulevée au sein du PS.....

C’est en fait un foncier « mépris du peuple » qui s’exprime, dans le fait de ne jamais l’invoquer ou l’évoquer pour en défendre les intérêts tout d’abord, mais aussi dans le mot même de « populisme », jadis une consécration littéraire et une fierté pour un auteur et à présent un terme si péjoratif qu’il en est presque insultant. Comme si, implicite, s’exprimait le rêve d’une démocratie sans peuple :

« la démocratie fonctionne mieux ainsi. Sans le démon du demos » [6].

Et pourtant…

Et pourtant, n’importent les anathèmes des affidés néolibéraux qui crient à l’« archaïsme » [7], car même si elle est désormais tue, l’opposition Capital/Travail existe :

« On en a oublié que ces [idées] aujourd’hui marginalisée, rangées à l’extrême extrême gauche, appartiennent à la gauche tout court » [8].

Mais voilà, faute d’avoir le courage d’être de gauche, le PS est dépassé. Et, très clairement, c’est Nicolas Sarkozy qui a remporté la bataille des mots et des idées, remplissant de son imaginaire le vide laissé. Lui, en effet,

« relit une page de notre histoire, et la relie à notre présent. Il désigne un ennemi. Il pointe une cause. Il offre des outils d’analyse, rhétoriques, à son auditoire. Il tente une clarification du monde. On peut contester son point de vue, mais justement parce que s’affirme un point de vue ».

Bien sûr, l’ennemi change en fonction de l’audience : tour à tour Mai 68, le capitalisme financier dérégulé et prédateur, les « assistés » qui vivraient des allocations comme des « parasites ». Bien sûr, la logique sarkozyste est celle de la division :

« Smicards contre rmistes, donc. Salariés du privé contre régimes spéciaux. Français contre immigrés. Voire, carrément, Arabes contre Noirs. Mais toujours, partout, ici, les pauvres contre les pauvres, les travailleurs contre les travailleurs ».

Mais son triomphe est en grande partie explicable par l’absence d’un imaginaire opposé voire, au fond, par un fonds imaginaire commun de l’UMP et du PS :

« Ils sont pléthore, au PS, les jeunes loups et les vieux éléphants qui errent dans un no man’s land idéologique. Prêts à toutes les contorsions,"modernes", "libérales", voire carrément "sarkozystes", eux on l’échine souple parce qu’ils n’ont plus d’échine ».

Plus que tous les essais des mêmes figures de la gauche institutionnelle et de ses sympathisants et satellites médiatiques et intellectuels (à l’image de l’essai de Bernard-Henri Lévy, Ce grand cadavre à la renverse [9]) qui prétendent raviver le socialisme qu’ils ont tué et enterré, ce livre de François Ruffin est certainement l’un des plus essentiels de ces dernières années pour inciter la gauche à sortir de son aveuglement et de sa lâcheté. Et il est d’autant plus à considérer avec sérieux qu’il n’est pas l’œuvre d’un « penseur » médiatiquement omniprésent, infatué et nanti, mais d’un journaliste d’investigation « à l’ancienne », « militant » en quelque sorte, et qui, enquêtant sur des sujets qui n’intéressent plus guère les médias dominants, connaît la précarité financière. Un homme proche, donc, par sa situation, de ceux qu’il rencontre, dont il partage bien des préoccupations. ....

Au côté notamment des essais de Mona Chollet, de Serge Halimi ou de François Cusset, ce livre de François Ruffin — qui n’a au demeurant rien d’un gauchiste ou d’un radical, mais se présente comme un social-démocrate, distant à l’égard des idées révolutionnaires ou de l’altermondialisme — offre une synthèse et des pistes de réflexion que la gauche doit prendre en considération pour en finir avec le fatras des « y’a qu’à » et des « faut qu’on », pour se repenser et renaître.

Nicolas Sarkozy a tout à fait raison d’ironiser en lançant à François Hollande que la droite a mis 20 ans à gérer le problème de l’extrême droite et que c’est à présent au tour de la gauche de se débrouiller avec l’extrême gauche… Il ne reste qu’à espérer que la gauche saura revenir à ses fondements historiques et s’assumer sans honte. Ce qui serait le moins alors que la droite, qui revient à ses fondements conservateurs et réactionnaires, mais puise en outre dans le lepénisme nauséabond, n’en finit pas de toiser le PS lui imputant une supposée tentation de basculer dans l’extrême gauche…