« Il n’y a que des hommes de droite dans la seule patrie existante sur la terre Patria », Brigitte Fontaine, Patriarcat, 1996.

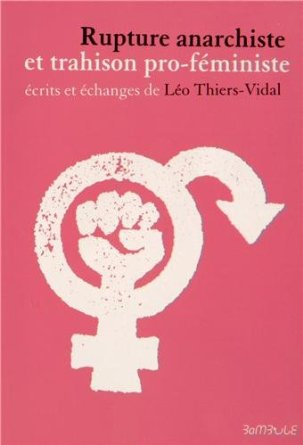

Corinne Monnet, Sabine Masson, Samuel Morin et Yeun Lagadeuc-Ygouf sont à l’origine du premier livre, qui vise à rendre « hommage à un ami disparu », Léo Thiers-Vidal, mais, au-delà, à « documenter son cheminement intellectuel et faire partager une pensée politique inspiratrice de liberté », comme ils l’expliquent dans la présentation, suivie d’une préface de « Mademoiselle », bloggeuse féministe. Olivier Filleule, professeur de science politique à l’Université de Lausanne, a rédigé la préface du livre d’Alban Jacquemart dont il souligne l’apport à la sociologie des mouvements sociaux. Deux livres, chacun à leur manière, passionnants et de grande qualité. Le livre de Léo Thiers-Vidal a bénéficié d’une édition très soignée, comportant des références historiques et bibliographiques précises. Quant aux Presses universitaires de Rennes, elles livrent une version de la thèse d’Alban Jacquemart qui, même peu délestée de ses notes de bas de pages, pourra toucher un public plus large que le seul monde universitaire.

Les deux livres s’intéressent à l’engagement des hommes dans le féminisme : engagement « improbable » pour l’un, quasi impossible pour l’autre, mais dans tous les cas réel. Alban Jacquemart en offre une cartographie à partir de trois moments d’activisme féministe : la période 1870-1940, la décennie 1970 et les années 1990-2000. Les hommes, minoritaires, y sont présents. Le sociologue revient sur des figures de la IIIème République, comme le républicain protestant Ferdinand Buisson, engagé au début du XXème siècle dans le combat pour le droit de vote des femmes au Parlement. Les médecins du Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception constituent une autre figure de cet engagement, tandis que, pour la période plus contemporaine, des membres de Ni Putes ni Soumises, de Mix-cité, ou encore des Panthères roses ont été intégrés au corpus.

Loin de cette fresque historique, le recueil de Léo Thiers-Vidal part d’une expérience singulière : celle d’un homme né en 1970 en Belgique, dont l’engagement anti-spéciste constitue le premier moment de « solidarité avec ceux qui souffrent » (p. 27). Végétarien et végétalien, Léo Thiers-Vidal croise des groupes anarchistes avant qu’une rencontre amoureuse le mène à Lyon, où il fréquente la librairie La Gryffe, dont il sera plus tard exclu. Son engagement se déploie à l’intersection de l’intime et du politique, des groupes militants proprement dits et des lieux qui s’y rattachent, librairie, rencontres informelles et squats. Les relations amoureuses de Léo Thiers-Vidal s’accompagnent d’abord d’un questionnement des normes hétérosexuelles et monogames. Dans le texte « Anarchisme, féminisme et la transformation du personnel », il plaide ainsi pour « l’égalité bisexuelle », et les « relations libres », mais conçues à l’opposé de ce qu’y recherchent certains hommes radicaux : « la baise phallocrate et l’accès libre aux femmes » (p. 65).

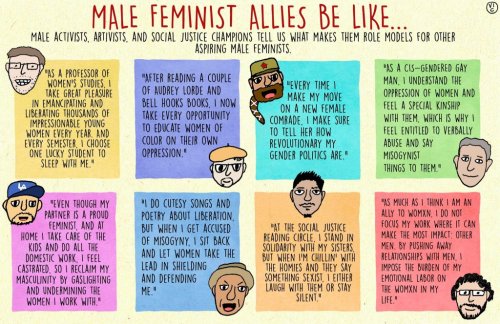

On retrouve dans ces mots l’autre ressort de l’engagement de Léo Thiers-Vidal et de son « ressenti de la violence brute et subtile à laquelle sont confrontées les femmes » (p. 59) : le spectacle de l’antiféminisme de nombreux hommes anarchistes, dont il prend conscience au camping anti-patriarcal de 1995 en Ariège, puis aux journées libertaires organisées à la libraire La Gryffe en 1998. Ces journées, lors desquelles des femmes dénoncent le déni de leur oppression au sein du mouvement, donnent lieu à un déchaînement de violence sexiste. Dans plusieurs textes, Léo Thiers-Vidal exprime son dégoût de « ces couillus d’anarchistes durs et autonomes » (p. 62). Il y analyse les stratégies rhétoriques que sont la dénonciation du féminisme et de la non-mixité comme « sexisme inversé », le rejet du « politiquement correct » et le droit à la blague sexiste au nom de la « liberté d’expression », ou encore la focalisation sur leur « souffrance » à eux. De la lecture de ces textes, et de « Anarchie ou patriarchie » écrit par les femmes mises en procès qui a été fort à propos inclus dans le recueil, on ressort glacée, et avec le (mince) espoir que d’autres anarchistes, vingt ans plus tard, sauront en tirer les leçons [2].

Les propos de Léo Thiers-Vidal ne sont pas du seul registre du témoignage. Il développe toute une réflexion sur l’engagement pro-féministe comme travail de re-socialisation. Un véritable « travail permanent sur soi-même » (p. 56) doit, selon lui, être entrepris pour questionner le fait d’avoir « appris à être actif, à parler, à prendre des initiatives, à mener, à dominer… » (p. 59), et s’habituer, au contraire, « à fermer sa gueule, à douter ouvertement, à écouter les autres, à déconstruire son égocentrisme, à être fragile » (p. 66). Le féminisme matérialiste dont il se revendique nourrit la conscience de privilèges qui ne disparaissent pas magiquement dans les groupes militants.

Si l’on en croit Alban Jacquemart, une telle posture est rare, puisque 32 des 36 hommes rencontrés dans son enquête nient ou minorent les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Un membre du Collectif contre le publisexisme explique par exemple :

« Je n’ai jamais eu de mal à écrire au nom des femmes. C’est une chose que je fais très régulièrement dans le monde libertaire. Ca m’a jamais été reproché, quelque fois en anecdotes comme ça en disant ’tiens c’est encore un mec qui écrit sur le sujet de femmes’, ben je disais ’écoutez les filles, si vous voulez pas qu’un mec écrive, vous prenez la plume et vous le faites’ » (p. 204).

C’est à partir d’une tout autre posture que se déploie l’engagement de Léo Thiers-Vidal, qui a pour autre caractéristique de se construire par un va et vient entre le personnel et le politique, mais aussi entre la pratique et la théorie. Le « privé est politique », effectivement, car l’oppression des femmes prend racine dans la sphère domestique, s’insinuant dans et se nourrissant des relations intimes. Au-delà d’une illustration de cette célèbre affirmation, l’intérêt des textes de Léo Thiers-Vidal consiste à montrer que l’engagement passe par le façonnement d’un nouvel habitus, à la faveur de rencontres avec des féministes, dans des lieux collectifs, mais aussi par la lecture et l’écriture. L’édition du recueil par l’association Bambule traduit aussi cette croyance dans la capacité de certains écrits à œuvrer à l’émancipation. Et il faut saluer cette initiative, qui vient donner de la visibilité à de très beaux textes, comme l’est Au-delà du personnel, publié avec Corinne Monnet en 1998, disponible sur internet. Hybrides, loin des canons universitaires et des formes d’écriture les plus consacrées, ils renferment un potentiel de subversion méconnu et sous-estimé.

Tandis que Léo Thiers-Vidal insiste sur le travail de re-socialisation, Alban Jacquemart s’interroge de son côté sur les formes de socialisation qui, antérieurement dans l’enfance, favorisent l’engagement des hommes dans le féminisme. Les entretiens menés auprès de 36 hommes nous apprennent que la présence de femmes fortes et/ou féministes a souvent marqué leur trajectoire, mais ce n’est pas le seul facteur. De nombreux interviewés ont aussi grandi dans un monde de femmes, avec des pères absents. Ce résultat intéressant éclaire d’ailleurs d’un jour nouveau la situation, généralement tenue pour pathogène ou handicapante, des foyers monoparentaux féminins : ces derniers produisent aussi des alliés des femmes. Ainsi les deux tiers des hommes interrogés ont soit connu un père défaillant et/ou ont fait figure de « fille manquante », que le garçon soit enfant unique ou garçon dans une fratrie masculine. L’apprentissage perturbé de normes genrées produit au final des hommes qui, comme Léo Thiers-Vidal, n’ont jamais réussi « à devenir un vrai mec » (p. 59), et sont susceptibles de « briser la solidarité masculine, institution essentielle pour le maintien de la domination des hommes sur les femmes » (p. 68) : ce qu’il nomme « trahison pro-féministe ».

S’il n’a jamais réussi à devenir un vrai mec, on sent toujours poindre chez Léo Thiers-Vidal la crainte de ne jamais être un vrai féministe, tant « l’ennemi est soi-même, le problème est intérieur » (p. 37). N’oubliant jamais que « je suis un homme », il reste conscient qu’il bénéficie « de tous les avantages des hommes et de l’oppression quotidienne dans laquelle vivent les femmes » (p. 59). Cette réflexivité et le côtoiement d’hommes prompts à retourner la cause des femmes à leur profit nourrissent un registre amer : lors d’une réunion anti-masculiniste tenue en 2005, il constate que la réflexion sur « notre masculinisme en action » cède rapidement la place à la dénonciation des féministes.

Le découragement dans lequel cela le plonge le conduit parfois à une analyse en termes de stratégies et de motivations, qui pêche par « finalisme », c’est-à-dire par la tendance à expliquer les comportements sociaux par des fins posées a priori. Comme si tout, dans la conduite des hommes, n’avait finalement pour seule fonction que de reproduire des positions dominantes, par une sorte de ruse de la raison patriarcale. On ne saurait appliquer le même reproche au travail de thèse de Léo Thiers-Vidal publié en 2010 (dont on retrouve des éléments dans un article du recueil). Reste que ses textes plus militants sont imprégnés par une opposition entre posture « altruiste » et posture « égocentrique » qui, si elle n’est évidemment pas illégitime, a une portée explicative limitée.

A distance de toute philosophie de la conscience focalisée sur les intentions, qu’elles soient individuelles ou collectives, la démarche sociologique mise en œuvre par Alban Jacquemart est précieuse. Délimitant son groupe en repérant des hommes faisant partie à un moment donné d’un collectif féministe, il écarte d’emblée la question de savoir si ces hommes sont « vraiment » féministes ou non. Les outils mobilisés – analyse des socialisations et suivi des carrières, dans des contextes historiques particuliers – sont particulièrement opérants. Ils permettent de dégager les conditions qui mènent, à chaque étape de la vie de ces hommes, vers l’engagement féministe. Alban Jacquemart montre la difficulté, linguistique en premier lieu (doit-on se dire « féministe », « pro-féministe », « antisexiste » ?), de se construire une identité et une légitimité militante.

Mais cette position difficile – combattre en tant que dominant en faveur des dominées - n’est pas sans procurer des rétributions. Les rétributions sont matérielles : Alban Jacquemart évoque par exemple le « reclassement sur le marché sexuel hétérosexuel » (p. 211) que procure le regard valorisant acquis auprès des militantes. Les groupes féministes viennent par ailleurs offrir une reconnaissance à des hommes hétérosexuels et homosexuels ne se retrouvant pas dans le modèle dominant de la masculinité, des individus aux « identités de genre troublées » (p. 203). Comme l’ont montré de nombreux travaux sur les mobilisations collectives, les rétributions sont aussi symboliques.

En introduction, Alban Jacquemart prend ses distances par rapport aux travaux qui dégagent les principes devant régir l’engagement féministe des hommes. Certes ces travaux ont une dimension normative. Pour autant on ne cesse, à la lecture de son livre, de s’interroger sur une autre question, absente de l’enquête : qu’est-ce que l’engagement de ces hommes fait au féminisme ? Inscrite dans une sociologie des mouvements sociaux, l’enquête vise avant tout à comprendre ce qui rend possible l’engagement des hommes. Ainsi, un des les résultats majeurs de son travail consiste à montrer que le féminisme au nom des « femmes » comme sujet politique est le moins favorable à l’engagement des hommes : « le militantisme féministe des hommes peut exister dès lors que le féminisme est désindexé, pour partie tout au moins, de l’expérience de la position sociale des femmes » (p. 148).

La mise à distance de la position des hommes par rapport à celle, subordonnée, des femmes est possible dans deux cas. D’abord dans le cadre humaniste qui définit la cause féministe comme lutte universaliste en faveur des droits humains. Ce registre est privilégié par de nombreux mouvements de la IIIème République ou encore aujourd’hui par l’organisation Ni Putes Ni Soumises. Ensuite le registre identitaire qui, lui, appréhende le féminisme comme un combat contre les identités assignées aux hommes et aux femmes. L’auteur précise que ces différents registres peuvent se croiser à l’intérieur des périodes – on pourrait ajouter au sein des groupes eux-mêmes. Il estime que le dernier registre domine les années 1990-2010, sous l’influence des théories queers et des mouvements féministes antiracistes (qu’il paraît curieux de regrouper sous le qualificatif d’« identitaire »). On ne discutera pas ici de l’analyse du champ militant féministe de cette période ; le résultat au final important est que les espaces militants où se déploient ces deux registres permettent « aux hommes de participer aux luttes féministes en tant qu’hommes, c’est-à-dire à partir de leur position sociale d’hommes », et ainsi de « devenir des militants féministes sans interroger leur position de dominants » (pp. 147-148).

Centrée sur les conditions de l’engagement des hommes, la thèse d’Alban Jacquemart n’aborde pas, ou peu, la question de son impact sur les féministes. Cependant cet engagement, et les analyses de Léo Thiers-Vidal le montrent bien, se construit de manière relationnelle, en étroite interaction avec les femmes. Celles-ci ne sont pas absentes du livre. Mais ce sont les difficultés qui pèsent sur les hommes plutôt que celles que ces derniers peuvent faire peser sur les femmes (et expliquer en retour leurs réactions) qui sont mises en avant. Une enquête prenant en compte ces interactions multiples apporterait un éclairage précieux.

Léo Thiers-Vidal nous laisse avec l’alternative entre d’une part le grand écart entre principes affichés et pratiques personnelles, et d’autre part la quête jamais aboutie de transformation « sincère » de soi. Au-delà de ces deux figures, il faudrait mettre en évidence, par le biais d’une enquête sans doute nécessairement ethnographique, les arrangements multiples à travers lesquels les hommes, tout en s’engageant dans la cause des femmes, résistent ou consentent, plus ou moins, à la mise en cause de leurs privilèges.