Qu’il le réalise ou non, le rap conscient – disons plutôt le rap socialement impliqué, consciemment connecté aux modèles historiques de la revendication politique et animé par la critique sociale – est redevable au Black Arts Movement (BAM). Des artistes comme KRS-One et Boogie Down Production, Public Enemy, A Tribe Called Quest et plus récemment Tupac, Talib Kweli, Common, Mos Def, Bahamadia, Lauryn Hill, The Coup, Dead Prez et Nas revendiquent clairement une conscience politique. Ils infusent celle-ci dans leur musique. Leur travail peut se retrouver directement lié à des mouvements de revendication de justice sociale : que ce soit avec des chansons qui incitent leur public à dénoncer les violences policières ou qui inspirent l’indignation sociale contre la politique étrangère militariste de notre pays, par exemple. À l’apogée du rap conscient, pendant l’âge d’or du hip-hop, l’écoute d’un groupe comme Public Enemy exigeait une sorte d’alphabétisation politique pour que le grand public com- prenne ce qu’ils racontaient.

Dans son titre légendaire « Fight the Power », Public Enemy lance :

« Elvis was a hero to most, but he never meant shit to me / Straight up racist, the sucker was simple and plain / Motherfuck him and John Wayne. »

(« Elvis était un héros pour la plupart des gens, jamais pour moi / Cette merde était un raciste assumé / Nique sa mère lui et John Wayne. »)

Ce couplet distille une fureur incroyable contre l’appropriation de la culture noire par des personnalités blanches comme Presley et attaque les positions racistes de John Wayne, autre icône typiquement américaine. Comme leurs prédécesseurs du BAM, les rappeurs conscients affirment que la politique, l’art et la vie sont imbriqués les uns dans les autres. L’une des expressions les plus claires d’un tel lien est, selon moi, le poème controversé d’Amiri Baraka, « Black Art » :

« Poems are bullshit unless they are teeth or trees or lemons piled / on a step. Or black ladies dying / of men leaving nickel hearts / beating them down. Fuck poems (...) / We want “ poems that kill. ” / Assassin poems, Poems that shoot / guns. Poems that wrestle cops into alleys / and take their weapons leav- ing them dead. »

(« Les poèmes sont des conneries à moins qu’ils ne soient des dents, des arbres, des citrons empilés / sur une marche. Ou des femmes noires qui meurent / d’hommes laissant des cœurs de nickel / les passant à tabac. Nique les poèmes (...) / Nous voulons des “ poèmes qui tuent. ” / Des poèmes assassins, des poèmes qui tirent / au fusil. Des poèmes qui se battent contre les flics dans la rue / Leurs volent leurs armes et les laissent pour mort. »)

Le BAM devait son existence aux luttes sociales dans un paysage politique où les Noirs menaient des combats politiques contre la discrimination dans l’accès à l’éducation, les inégalités sociales et économiques, la suprémacie blanche persistante et toutes les formes insidieuses d’injustices raciales. Le rap politisé de la fin des années 1980 et du début des années 1990 reflétait des formes renouvelées d’engagements militants et de protestations sociales, notamment autour de la question raciale. Les idées de Malcom X – et le personnage lui-même – refaisaient surface et un mouvement politique se dessinait dans le cinéma noir sous l’égide de Spike Lee. On voit donc bien la similitude : un mouvement social nourrit un mouvement artistique et vice versa. Aujourd’hui, les rappeurs conscients sont appréciés autant pour ce qu’ils ne sont pas que pour ce qu’ils disent. Ce qu’ils ne sont pas et n’ont pas : ils n’exhibent pas des bijoux exorbitants, ils ne s’affichent pas constamment en compagnie de femmes à moitié dénudées, leur puissance esthétique ne repose pas sur les voitures de luxe qu’ils conduisent. Mais ils sont effectivement appréciés et suivis pour ce qu’ils disent et dénoncent : les injustices sociales et raciales, les violences policières et la répression, la surincarcération et le système carcéral, le sort des prisonniers politiques, la pauvreté endémique, l’inégalité raciale en termes d’accès à l’éducation et plus encore.

Je pense que la différence essentielle entre le rap politisé d’aujourd’hui et le Black Arts Movement réside dans le fait que le hip-hop conscient n’est pas soutenu et encouragé par un mouvement politique dynamique. Je ne dis pas et je ne pense pas que la jeunesse ne soit pas politisée. Je vois et j’entends de nombreux jeunes qui développent une pensée politique radicale, fine et pertinente. Mais les artistes ne peuvent plus s’identifier à un mouvement particulier dans la mesure où il n’existe plus vraiment de grandes dynamiques politiques unitaires. Nous assistons effectivement à un dangereux recul de la résistance sociale et de la rébellion politique. Certes, il y a eu des moments politiques excitants et stimulants – contre la brutalité et les violences policières notamment – mais depuis les années 1970, nous manquons de mouvements concertés et organisés de résistances politique, sociale et raciale.

Cette discussion nous mène à trois éléments cruciaux.

Premièrement, la jeunesse noire est constamment accusée d’être dépolitisée et victime d’apathie sociale. En arrière-plan de ce refrain, c’est l’ensemble des Noirs américains qui sont montrés du doigt comme une population politiquement morne. Mais nous devons nous méfier de la tentation de romancer les années 1960. En effet, même à la grande époque du mouvement des droits civiques et de libération noire, les activistes n’étaient qu’une minorité et tout le monde ne descendait pas dans la rue.

Deuxièmement, nous devons admettre que ce n’est pas forcément le hip-hop qui doit être tenu pour responsable du manque de rap politisé, c’est un problème plus profond. C’est l’échec de notre imagination politique et de celle des élites et militants noirs qui prétendent pouvoir déclencher et diriger nos mouvements sociaux.

Troisièmement, des générations d’artistes doivent une grande partie de leur conscience sociale et de leur énergie militante à des forces politiques qui traversent l’ensemble de la société, qui animent profondément la culture. Il est vrai que la musique noire, dans les meilleurs moments de son histoire, a fourni une force supplémentaire pour motiver la volonté de changement social. Mais la musique n’est pas un substitut à l’action politique. Là aussi, méfions-nous des constructions romancées. Sans un mouvement politique vivace, la musique ne peut pas changer le monde. Certes, elle peut aider à faire évoluer les esprits, à faire prendre conscience, à nommer et dramatiser les injustices. Elle peut aider à exprimer le désenchantement d’une population et à verbaliser des revendications enfouies. Mais à elle seule, elle ne peut pas transformer les relations sociales et les agencements politiques.

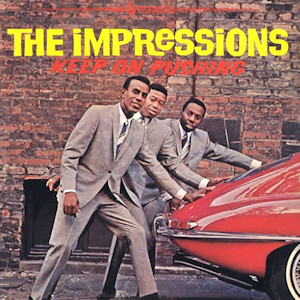

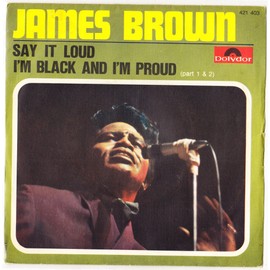

La musique politiquement engagée peut renforcer des valeurs politiques, mais elle ne peut pas les établir. Il est donc injuste d’accuser le hip-hop d’être responsable d’un échec politique avec lequel il n’a rien à voir à l’origine. Ce serait comme accuser Curtis Mayfield et son « Keep on Pushin’ », d’avoir provoqué l’échec de la dernière phase du mouvement des droits civiques, c’est-à-dire sa diffusion dans le Nord à la fin des années 1960. Ou de tenir responsable James Brown interprétant « I’m Black and I’m Proud » de la débâcle du pouvoir noir au début des années 1970.

Il ne faut pas que ceux qui chantent ou rappent des thématiques politiques – aussi important que cela puisse être, et peut-être d’autant plus aujourd’hui – pensent que leur art est un substitut aux luttes sociales et à l’engagement politique en général. Énoncer cela ne m’empêche en aucun cas de reconnaître des conceptions nuancées et élargies de la politique. Je suis entièrement d’accord avec la brillante argumentation construite par l’historien Robin D. G. Kelley dans son livre Race Rebels [2] à propos des formes de révoltes infrapolitiques, des comportements politiques voilés, voire cachés. Trop souvent, les formes complexes d’activisme social et de résistance sont ignorées voire disqualifiées. Mais toute prise de position sur le partage et la distribution des richesses est un comportement politique. Il est à prendre en compte. En ce sens, le hip-hop est une extension, et non pas un substitut, d’une certaine tradition politique du prolétariat noir-américain. Je suis par ailleurs convaincu que le hip-hop est une expression originale d’activisme politique associant expression esthétique et conscience sociale.

Dans une époque marquée par l’essoufflement des revendications traditionnelles, un engagement social érodé et un désenchantement mâtiné de défiance envers le gouvernement, nous nous devons de saluer et soutenir le hip-hop lorsqu’il s’engage politiquement. L’expression artistique peut avoir une in- fluence forte et déterminante sur la compréhension du monde pour des populations biberonnées aux médias conservateurs et réactionnaires. De nombreux rappeurs, politiquement astucieux et aux analyses fines, proposent des commentaires de grande qualité allant de la question raciale à la politique étrangère de notre pays. Mais ils sont évidemment mal à l’aise avec l’étiquette « rap conscient » car elle les sépare de l’ensemble du mouvement. Elle peut laisser entendre qu’ils sont « meilleurs » ou « plus intelligents », ce qui est évidemment à éviter. Elle peut d’autre part faire négliger la complexité, la variété et la robustesse de la forme artistique qu’est le hip-hop. Après tout, les « rappeurs conscients » aussi peuvent avoir envie de frimer, de faire la fête et d’exalter la sexualité. Le risque réside donc en la création d’un label de puritanisme noir.