Centre Hospitalier de Mayotte. Mamoudzou. 8H00 : heure du staff. Robert [2], un des médecins du service, s’est inscrit à une formation destinée à tous les médecins du service, et cherche quelqu’un pour l’accompagner. Une collègue fait le tour des présents. Manifestement, je suis la dernière à ne pas m’y être inscrite. Je suis jeune, encore en formation. Et je viens d’arriver dans le service.

« Aaaah Robert. On t’a trouvé quelqu’un ».

Il se tourne un instant vers moi, avant d’énoncer, à l’adresse du groupe :

« Ah, vous m’avez trouvé une boueni ! »

« J’aurai une boueni pour m’accompagner, répète-t-il. Mais... m’a-t-on demandé mon avis ? ».

Robert semble embarrassé. Ce n’est que moi. Une boueni. Et on ne lui a pas demandé son avis. À moi non plus, à vrai dire.

À deux chaises de la mienne, Robert installe paisiblement sa morgue, qui diffuse sans obstacle dans l’espace. Son comportement révèle mon invisibilité. Cette imposante table ovale lui sert de scène. Une scène dystopique pour d’autres. C’est « notre » Cène.

Le permis de mépriser a deux entrées : l’individu s’autorise autant que le groupe l’autorise. La langue est commune, silencieuse, synergique, et parle avec autorité. J’ai chaud, je me sens humiliée. Mes lèvres blêmissent, mon corps se vide instantanément de toute capacité à initier le moindre mouvement. Ma langue est liée. La sidération protège l’être d’une escalade d’agressivité en cas de riposte. Visiblement insignifiante pour toutes les personnes présentes, cette scène atteste un droit d’humilier en toute impunité, et un devoir d’être humilié-e en silence. Et me laisse un gout amer.

Qu’est-ce qui autorise une telle scène ? La domination statutaire la démystifie en partie. Être et devenir un.e « interne » signifie – entre autres – produire un effort constant de neutralisation de la capacité à émettre une voix critique, ou à s’opposer à la hiérarchie. La validation de cet apprentissage de la soumission par l’étudiant.e permet en retour à l’Université de le « valider ». Nous sommes des êtres dépendants, et cette dépendance revêt bien des aspects, dont le développement m’éloignerait du propos central. Ici, la scène traduit dans le réel ma disposition toute « naturelle » à être au service de, sans que mon opinion soit requise. Mais la question du statut n’est pas primaire à mes yeux. J’accepte, en conscience, de jouer le jeu de cette domination-là.

Si j’avais été un interne blanc, Robert n’aurait probablement pas parlé de moi en ma présence. Il se serait adressé à moi. En effet j’aurais été « considérée » comme « un pair ». Un.e semblable. Un.e égal.e. De « bonnes mains » pour un successeur légitime, à qui léguer en toute quiétude son capital intellectuel et symbolique.

Si j’avais été une interne blanche, il se serait réjoui de ma compagnie. La transmission du capital se serait opérée dans une fluidité presque parfaite. Presque : elle risque d’être contrariée par une assignation ayant valeur de test, à la femme jeune, divertissante, plaisante, et érotisable.

Mais pour Robert, je suis une boueni.

Réinscrit dans le contexte d’énonciation, il ne fait pas de doute que boueni est une insulte. En shimaoré, le mot n’a aucune connotation. Boueni est un terme neutre qui désigne les femmes, et équivaut à « madame ». L’appropriation du terme par les blanc.he.s en revanche, est très problématique. Par boueni le ou la blanche ne désigne pas une femme quelconque. Mais la femme noire habillée de son salouva, parlant peu ou pas le français, dont on devine qu’elle appartient aux catégories socio-économiques les plus faibles. Appeler boueni une femme noire instruite, donc « civilisée » aurait dit ma grand-mère, c’est-à-dire ayant adopté les codes vestimentaires et comportementaux des Blancs, semble moins intuitif. Et il ne viendrait pas à l’esprit de Blanc.he.s de désigner une femme blanche par boueni.

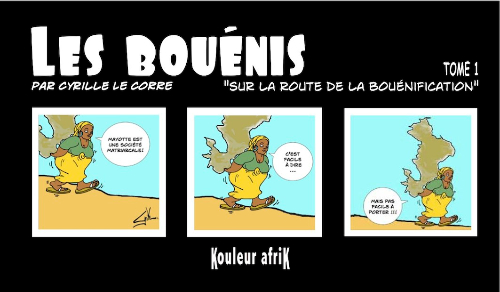

Si certain.e.s s’en défendront, moins par souci de transparence que par malhonnêteté, chacun.e sait quelle imagerie est mobilisée à travers ce mot. Et quelles représentations sous-tendent ce mot. Les femmes désignées, appartenant à une masse informe, se substituent les unes aux autres. Au contraire des femmes blanches, précieuses, singulières, pouvant être individuées. Tous ces attributs ont permis de construire artificiellement une catégorie. Il y a bien un sociotype construit par les blancs, racialisé et genré, associé à la boueni. Le succès de la bande dessinée dans la communauté blanche de l’île, que l’on peut trouver en librairie, dans les bibliothèques, dans les foyers – blancs ou noirs « civilisés » – dont l’illustration de première de couverture figure plus haut est un marqueur du niveau d’imprégnation de cette construction.

Il est intéressant de relever que les hommes mahorais échappent à cet essentialisme raciste et patriarcal, puisqu’ils ne bénéficient pas d’un équivalent dans le langage courant. Cette construction langagière vient rencontrer d’autres constantes des sociétés coloniales. La réduction part exemple des femmes indigènes – davantage encore que des hommes – à la perception et au discours des colons. Tout en les silenciant en tant que sujets, et ne leur donnant la parole que pour venir confirmer les représentations dominantes.

Boueni est un mot extrait du shimaoré. Une langue majoritaire à Mayotte, et majoritairement non maitrisée par la communauté blanche de Mayotte (puisque « Mayotte, c’est la France ») et dont l’équivalent existe en français, puisque c’est le mot femme. On peut s’interroger sur les fonctions et les effets d’un tel recours.

La première fonction, essentielle, est l’assignation, et donc la subordination de l’être. Les mots ne sont pas innocents. Ils transmettent des informations qui convoquent un imaginaire particulier, « congruent », suite à quoi le discours et l’attitude sont réajustés. Le ou la blanche s’adressant à une femme noire n’aura pas une semblable face à lui ou elle. Mais une boueni. Cela aura des effets concrets tout au long de l’interaction : l’autorisation d’un traitement condescendant, d’une infantilisation, d’une infériorisation.

Le mot permet par ailleurs au Blanc ou à la Blanche de ne pas quitter sa zone de confort racial, en évitant une trop référence trop visible, trop « agressive », à la race. Certains mots tout de suite perçus comme suspects, comme « Noir », « Blanc », ou « race » justement, sont une source majeure de crispation chez les Blanc.he.s. Passer par une autre langue, et en particulier une langue noire pour parler des Noir.e.s, évacue la gêne d’avoir à nommer par le langage commun une réalité, celle de la race, niée avec une grande constance sur l’hexagone et ses appendices extra-européens, et met à l’abri d’en reconnaitre la prééminence dans les rapports sociaux. L’usage d’un vocable issu de la culture populaire noire américaine : black, pour désigner les Noir.es en France, l’illustre parfaitement.

Au-delà de cet évitement d’un « mot honteux », le recours à une langue autre, nécessairement perçue comme étrangère, permet dans le même temps d’assigner aux Noir.es une origine exogène, lointaine. Un retournement assez ironique pour un Blanc ordinaire à Mayotte, mais qui se contente de révéler la colonisabilité de la psyché collective civile. Les Blancs ordinaires deviennent des vecteurs du paradigme colonial et de sa normalisation, par le langage, et plus uniquement par le repeuplement et l’occupation de la terre et des sphères de pouvoir.

Une fonction plus latente, enfin, consiste à reconstituer par le langage une attente silencieuse d’un.e Blanc.he qui suit sa rencontre avec un.e non Blanc.he : ce qu’on pourrait appeler la « recherche d’authenticité » [3]. Il est attendu du non Blanc qu’il soit un théâtre par lequel le blanc pourra matérialiser ses fantasmes sur la « culture », perçue et conçue comme figée dans le temps et l’espace, de son interlocuteur. Utiliser le mot boueni, plus que tout autre mot, garantit au Blanc, qui s’adresse la plupart du temps à un autre Blanc, qu’il livre un produit non falsifié, conforme à cette attente infra-verbale.

Ce qui est en jeu ici est au fond la non-superposabilité des objets désignés. Femme n’est pas superposable à boueni. Aucune différenciation n’est hasardeuse. Elle se contente de remettre chacune et chacun à sa place dans la hiérarchie sociale. N’en déplaise aux féministes blanches accrochées à leur conditionnement « universaliste », ce grossier procédé illustre parfaitement l’impossible universel féminin. La réalité sociale quotidienne n’est pas faite d’expériences féminines universelles, transcendant les expériences propres aux groupes raciaux et aux classes. Fanon disait que seul l’homme blanc était homme : l’homme noir restait un homme noir. De la même manière, seule la femme blanche peut prétendre au statut de femme, tandis que les femmes non-blanches sont incarcérées dans leurs particularités, tenues pour inaptes à incarner l’universel, réifiées par la construction de ce qui les distingue de la norme blanche et bourgeoise.

La race n’existe pas, mais elle rejaillit dans le langage chaque jour, passant par d’autres langues. Le mot est artifice, le langage dissimule la fourberie et évite habilement la gêne de nommer la réalité pour ce qu’elle est. La race n’existe pas, mais elle structure au quotidien les rapports entre les individu.e.s, recréant les hiérarchies traditionnelles. La race n’existe pas, mais elle fait de certain.e.s des sujets à part entière, à qui l’on s’adresse, et assigne les autres, dont je semble faire partie, au silence.

Il n’y a aucun hasard dans le fait que Robert m’ait qualifié de boueni. Il ne l’aurait fait avec aucune autre femme de l’équipe médicale ni aucune infirmière : celles-ci sont toutes blanches. Mon attitude revendicatrice a dû réactiver chez lui le besoin de rappeler à l’ordre la française particulière que je suis. Les expériences continues de mon indigénité, transparentes à la femme fondamentale que je suis, ont pu quitter, non sans effort, la chaise du mimétisme et de la docilité sur laquelle les Blancs veulent que les gens comme moi s’assoient.

Depuis, une autre particularité a augmenté ma distance avec « l’Universel » : mon islamité visible. Comme beaucoup de femmes ici, je porte un turban qui cache mes cheveux. Et je ne montre ni mes bras ni mes jambes. Il importe peu à Robert que je ne partage pas d’ascendance avec les insulaires, appartenant à une culture et une histoire, qui malgré les convergences possibles, demeurent différentes des miennes. Il importe peu à Robert que je parle français aussi bien que lui, et que j’en sois à ma neuvième année d’étude universitaire. Pour Robert, l’Européen légitime, je suis une boueni. Les femmes non blanches sont toutes pareilles. Surtout, surtout, quand elles sont musulmanes. Substituables, et privées d’accès au privilège – blanc – d’être individué.e.s.

Je n’ose imaginer la contre-réaction massive qu’aurait suscité une intervention de ma part dénonçant trop ouvertement le caractère sexiste et raciste des propos de Robert, et rappelant à l’oublieux que je suis son égale. Je sais par expérience que je n’aurais bénéficié d’aucun soutien, ni institutionnel ni individuel. Pire, le contraire se serait produit. Pour des raisons systémiques, il est en général très « dur de parler aux blancs de racisme » [4]. Et pour des raisons spécifiques au contexte politique mahorais. Les inégalités sociales et raciales sont très creusées sur l’ile, encore sous l’emprise d’un ordre colonial traditionnel portant les masques de la modernité. Les Blanc.he.s sont concentré.e.s dans les postes de pouvoir, les noir.e.s sont concentré.e.s dans les postes subalternes. Quand ils et elles travaillent. Quand ils et elles ont des papiers.

L’accès au soin, en particulier, est entravé : une partie importante des patients est en grande précarité sociale et cumule souvent avec une situation irrégulière. Il n’existe pas d’AME pour les patients en situation administrative irrégulière [5]. Une enveloppe a été allouée à l’hôpital pour financer une partie de la prise en charge d’une partie de ces patients (notamment par accès direct aux médicaments via la pharmacie de l’hôpital pour certains services), ce qui n’est pas sans rappeler la médecine humanitaire, représentant pourtant la médecine d’Etat. Ce qui permet aux métropolitain.e.s qui travaillent à l’hôpital de se voir comme des missionnaires. Leur « fonction hypertrophiée », dans un contexte de carences juridiques et institutionnelle, les immunise, se plaisent-ils à croire, de toute velléité de racisme. Le racisme demeure piégé dans le sempiternel couple amour-haine. Ils et elles s’offusqueraient également d’être accusé-es de sexisme : aujourd’hui la détention de la palme du sexisme (voire de son monopole) par les musulmans est un des lieux communs les plus solidement établis.

Dans ces moments de dévoilement des systèmes de domination, il est fréquent de retourner la violence contre celui ou celle qui la nomme. Je ne connais que trop bien les répercussions psychiques désastreuses de l’après-coup : la rumeur qui se répand, l’ignominie accusatrice que l’on porte comme un fardeau, la disqualification, la marginalisation, l’hostilité et le rejet constants par le milieu environnant.

« Nous sommes des héroïnes quand il s’agit d’endurer ; et des lâches quand il s’agit de résister ». Cette maxime dépathologise, donc universalise, l’état de sidération dans lequel je me suis trouvée plongée quelques secondes après avoir été prise à parti. Il est des moments où je me place en apologue de la résistance, et d’autres où je renonce. J’en connais le prix, et ma capacité à l’assumer est fluctuante. Cela me permet de survivre sans réactiver sans cesse les séquelles de mon statut de grande gueule métèque. Et de conserver un « moi social » qui ne soit pas excessivement dysharmonieux avec mon environnement immédiat. Mais cette phrase, lue la veille dans une tribune pour les femmes, résonne en moi et vient m’arracher à ma torpeur. Aujourd’hui je ne me tairais pas.

J’ai un prénom, un nom, une fonction dans ce service, pour laquelle je suis payée. Si je me sais pieds et poings liés pour une prise de parole publique, je refuse que Robert s’en tire ainsi. Le staff se termine. La salle se vide. Je vais à sa rencontre, et soutiens son regard pour ne pas bafouiller :

« J’ai préféré ne pas le dire publiquement, mais j’ai bien entendu ce que vous avez dit. Je trouve votre propos déplacé ».

Lui, surpris :

« Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ? ».

De mon côté, la timidité s’est envolée. Je n’ai aucune envie d’ouvrir ni discussion ni polémique. Il n’est pas question que je lui offre une tribune, c’est-à-dire la possibilité d’atténuer ses propos, sans se remettre en question ni s’excuser. Avec tout le mépris que je suis capable d’exprimer, je clos avec un « hmmm », lui tourne le dos et m’en vais. Il reste planté, penaud.

Mais cela ne suffit pas à calmer mon sentiment de préjudice. J’enrage intérieurement. Je n’ai aucun.e allié.e ici, avec qui être en colère, poser mes émotions, débriefer, élaborer des stratégies. L’attitude d’une jeune médecin remplaçante vient l’illustrer. Elle me demande si je peux aller voir Robert avec elle, pour gérer une situation avec un patient que je connais et qui va être transféré. J’hésite à lui raconter, lui dire que pour le moment je suis dans l’incapacité d’aller voir Robert. J’ignore si je peux trouver en elle un quelconque soutien, et si lui raconter l’épisode ne va pas se retourner contre moi. Je décide finalement de lui en parler, en un mot. Son silence est informatif. Aucun signe de solidarité, aucun mot indigné ni empathique :

« Ah je n’ai rien entendu », se justifie-t-elle.

« Mais le mieux c’est peut-être d’aller le voir pour lui demander ce qu’il voulait dire ? ».

Elle n’a pas compris, ou elle fait semblant. N’est-elle pas une femme ? Avant de se savoir femme, elle sait que ce que je lui ai raconté ne lui arrivera jamais. De là ou elle est, l’identification est impossible. Elle peut donc atténuer la violence en toute quiétude, et laisser entendre avec détachement que j’ai « peut-être » mal interprété les intentions, qu’il n’a « peut-être » pas voulu dire cela. La solidarité blanche dans tout son indicible éclat. Ici se rematérialise la démarcation. Je fais une réponse quelconque pour clore la discussion, éviter de rentrer dans des justifications interminables. Je rumine, lassée de ces situations. Malgré ces auto-injonctions à me calmer et « revenir à la raison », je sens bien que ma colère me tourmente.

Pour rester cohérente, contrer la tentation du repli et de l’évitement, je décide de descendre voir Robert avec elle. Par défi autant que par souci des patients. Robert vient à ma rencontre spontanément. Ignorant les distances d’usage entre des êtres ne partageant aucune intimité, il s’approche jusqu’à se trouver à quelques centimètres de mon visage, dans une probable tentative d’intimidation :

« Je n’ai pas l’habitude de me faire moucher par une gamine ! »

Je l’interromps calmement :

« Je ne suis pas une gamine. Je ne demande ni plus ni moins que le respect. »

Excité par cette réponse, il monte d’un cran et se met à crier.

« Je n’ai rien dit de déplacé ! J’ai demandé autour de moi ! ».

En écho :

« Moi aussi. Et je sais ce que j’ai entendu ».

Il me somme de me justifier sur l’accusation, de plus en plus agressif. Le dressage n’a pas fonctionné. La situation prend visiblement une tournure menaçante à ses yeux. Le contrôle de la situation semble lui échapper plus ouvertement. C’est aussi le moment que je choisis pour l’ignorer définitivement. Cette scène se passe devant l’autre médecin, qui ne pipe mot et continue d’écrire dans son dossier, comme si de rien n’était. Je fais des transmissions écrites et orales à l’infirmière, et m’en vais.

Imaginons un instant une inversion des rôles. Médecin titulaire du service, me comportant avec toute l’arrogance que m’autorise ce statut, je demande à avoir de la compagnie pour une formation obligatoire mais peu intéressante. On met à ma disposition le jeune interne blanc en fonction dans le service. Je me tourne vers lui, et lance à la cantonade :

« Vous m’avez trouvé un Mzungu ! Mais vous m’avez demandé mon avis ? »

Je vous laisse mesurer les réactions dubitatives, voire outrées, me demandant ce que cela veut dire (mzungu désigne les Blanc-hes en shimahoré). Mais les réactions ne viennent pas, et l’interne a l’idée saugrenue de se défendre lui-même. Je lui assène alors un :

« Je n’ai pas l’habitude de me faire moucher par un gamin ».

Circulez il n’y a rien à voir... Et notez le caractère surréaliste, complètement fictionnel de cette scène en terre blanche.

Le malaise en moi a duré la demi-journée. J’étais parasitée, en colère, ressassant les scènes et me demandant sans cesse si j’avais bien fait, et ce qui allait me tomber dessus ensuite. Je ne me sentais pas opérationnelle pour travailler. Je suis passée à côté d’informations importantes. Négligences en chaine, erreurs de transmission, et tensions internes malgré mes efforts pour me contenir.

Au-delà de ce que cela peut engendrer pour ma formation et mon travail, ce qui m’affecte intimement est ce que je comprends que ces expériences font de moi. Elles ne me tuent pas, mais elles ne me rendent pas plus forte non plus. Comme disait le héros du film Get out, aujourd’hui « être entourée de blanc.he.s me rend nerveuse ». Au mieux mon sentiment d’oppression dans les mondes majoritairement blancs, et leur toxicité invisible, indicible, inodore, est contenu, et je reste en retrait. Au pire je développe des attitudes hostiles, défensives, agressives. En stage, je me sens exposée en permanence à la possibilité de subir de la violence verticale, aux teintes racistes, sexistes et de classe. Ainsi c’est toute une équipe qui peut se sentir autorisée à malmener, mépriser, ignorer. Disqualifier mes propositions. Avoir une loupe braquée sur la moindre erreur commise. La dramatiser.

Tout cela altère profondément ma confiance en moi, en mes capacités, en mes compétences. Mes insécurités professionnelles prennent le pas, mon sentiment de sursis aussi. Cette tension m’empêche d’être moi-même, et me transforme « par l’intérieur ». Moi qui étais une fille aimante et confiante, avant l’avalanche raciste et misogyne qui s’est abattue sur ma tête en même temps que mon choix de la couvrir. J’ai l’impression, par moments, d’être un monstre. À leurs yeux. Par ma haine. Un océan d’encre ne suffirait pas à traduire en mots ce que je ressens, et à mettre à distances les insécurités. Elles me broient. Dans les moments durs, je m’évade, je rêve de tout plaquer, de retourner me fondre dans ma banlieue natale, là où je ne ferais pas tâche. Je fais semblant que tout va bien. Que je vais bien. Que je suis normale. Souris, et rassure l’entourage.

De Robert je n’ai bien évidemment reçu aucune excuse. Je n’en attendais pas, je ne lui en ai même pas réclamé. Qu’il s’étouffe avec, inchaAllah. Mais m’être frotté à sa perversité, puis à l’effondrement de ses défenses, me permet de lui signifier : je te vois. Y compris quand tu feins de ne pas comprendre. Pour le moment, je pense que cela suffira à le dissuader de recommencer. Avec moi ou avec une autre.