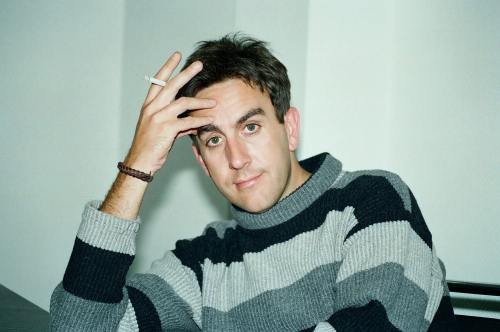

« C’est très facile d’apprécier un voyage à New York. Je trouve aussi intéressant d’apprécier un déjeuner avec ma famille. C’est tellement normal que ça devient étrange, ça provoque de drôles de réactions. Mes voisins trouvent toujours aussi bizarre de me voir tondre le gazon alors qu’ils m’ont vu la veille à la télévision. C’est leur problème. Moi ma pelouse, elle a besoin d’être tondue. » Terry Hall, 1994.

S’il s’est fait connaître – et demeure à jamais connu – comme figure de proue d’un groupe nommé les Specials, Terry Hall a toujours fui comme la peste toute identité ou statut spécial·e. Il n’a jamais cessé de se vouloir et d’être un homme ordinaire, de chanter et célébrer la vie ordinaire. Son histoire elle-même est à maints égards ordinaire – jusque dans ses épisodes les plus tragiques ou les plus glorieux. Son début, en tout cas :

« J’avais les qualités pour devenir footballeur professionnel, mais à 14 ans j’ai découvert la musique, les filles, les cigarettes, l’alcool et tout le reste. Je ne voulais pas entrer en religion pour le football. Le regarder, c’est plus facile, il suffit de s’asseoir. » [1]

Cette indolence assumée tranquillement, sinon revendiquée, est une des caractéristiques – et l’un des charmes – du chant de Terry Hall. Mais c’est une indolence mêlée étrangement d’inquiétude et de lyrisme – comme se mêlent aussi, dans ce chant, naturalisme et maniérisme. Quelque part entre Robert Smith et Marc Almond, le timbre, le flow et le chant de Terry Hall auront marqué les années punk et post-punk et, au-delà de cet ancrage social et culturel, l’histoire de la pop et celle de nos vies, comme peu d’autres voix masculines l’ont alors fait outre-manche – Rotten, Strummer, Sharkey, Smith, Rowland, Hall, qui d’autre ?

À l’origine de cette merveilleuse alchimie vocale, il y a donc une histoire très ordinaire – qui fut celle aussi de John Lydon, AKA Johnny Rotten, celle encore de Joey Ramone outre-Atlantique, et de beaucoup d’autres. L’histoire d’un jeune prolétaire qui trompe son ennui dans le glam-rock puis découvre la philosophie « Do it yourself » des premiers punks, et se lance :

« J’ai commencé par écouter Roxy Music, les Sparks, David Bowie, des choses qui me semblaient très lointaines, d’origine mystérieuse. Je venais de passer sept ou huit ans à taper dans un ballon lorsque j’ai découvert des chansons d’un autre monde chantées par des types en mascara. »

Des origines juives polonaises, tziganes également, lit-on ici ou là, ouvrières en tout cas. Les deux parents à l’usine à Coventry, dans l’industrie automobile, le foot comme exutoire, le mortel ennui à l’école, et même bien pire que cela : un abus sexuel subi à dix ans lors d’un « séjour linguistique » en France, et pendant dix bonnes années l’impossibilité d’en parler. De quoi expliquer amplement ce légendaire air « taciturne » qu’on ne cessa jamais de trouver à Terry Hall, la mélancolie dans le regard, la rage dans le chant – et l’inverse aussi, pour qui sait regarder et entendre.

De quoi expliquer amplement aussi le besoin d’évasion et de fête, que magnifieront une reprise furieuse du Enjoy yourself de Bing Crosby, mais aussi les mots crus de sa première – et splendide – oeuvre propre, Friday night, saturday morning :

« Wish I had lipstick on my shirt, instead of piss stains on my shoes ».

De quoi expliquer amplement le besoin de flamboyance, de paillettes, de glam – et cette élégance devenue comme une seconde nature, ce cool après lequel un Bryan Ferry aura péniblement couru toute sa vie, avec plus ou moins de bonheur, sans jamais approcher la grâce de l’ami Terry.

De quoi expliquer enfin une scolarité mouvementée, faite d’exclusions provisoires puis définitives. Et donc, à partir de quinze ans, les petits boulots pour survivre – maçon, coiffeur stagiaire, revendeur de vieilles pièces – puis enfin la révélation :

« En 76, j’ai vu à la même affiche les Pistols et les Clash, des gars de mon âge ou presque : je me suis dit que moi aussi, je pourrais peut-être faire ça. »

Le premier pas est franchi : trop paresseux, selon ses propres mots, pour apprendre à jouer d’un instrument, Terry se met à chanter dans des groupes – punk d’abord (avec l’éphémère groupe Squad), ska par la suite, assez rapidement, assez logiquement. La loi très ordinaire, une fois de plus, du déterminisme social : dans le Coventry ouvrier où il grandit, la moitié des potes de classe puis de galère sont noirs, et la musique que tout le monde écoute est afro-américaine ou jamaïcaine, soul, funk, reggae, ska… La voix singulière de Terry est vite remarquée, il intègre le groupe de Jerry Dammers, Lynval Golding et Horace Panter, les Automatics, qui se rebaptise rapidement The Coventry Automatics puis The Special AKA, puis enfin The Specials.

Repérés par l’incontournable John Peel, géniale tête chercheuse de la BBC, qui se charge de les faire connaître au grand public, ils séduisent aussi le leader des Clash, Joe Strummer, qui les embarque en tournée, puis Elvis Costello, qui produit leur premier album.

De l’enthousiasmant mouvement ska londonien qui déferle alors pendant quelques mois, comme de son jumeau punk, il reste pour l’éternité une belle collection de singles majestueux, parmi lesquels trônent les premiers succès des Specials, versions punkisées de standards jamaïcains : Rudie, a message to you ou Gangsters, ou des originaux comme le saisissant Rat race, mais peu de grands albums. Notons tout de même le premier The Beat : « I just can’t stop it », et le second Specials – « More Specials », paru en octobre 1980 – où notre autodidacte se lance, avec bonheur, dans l’écriture et la composition – avec un premier chef-d’ouvre, Friday night, Sunday morning :

« Je ne sais rien jouer. Ça ne m’attire pas. J’aime les accords étranges et les apprendre me prendrait bien trop de temps. Je demande donc toujours à un partenaire de me jouer les mélodies que j’ai en tête. Il faut être patient avec moi. Lorsqu’on répète je dois diriger un groupe de cinq musiciens alors que je suis incapable de leur dire quels accords jouer. Mais je sais si ça va ou pas. »

Fers de lance du mouvement ska, dont ils sont aussi, en termes de sape et d’attitude, les représentants les plus stylés, les Specials se retrouvent rapidement au cœur de ses contradictions. Si la solidarité ouvrière et un multiculturalisme naturel, spontané, viscéral, sont au cœur de ce revival d’une musique jamaïcaine, les concerts de ska sont aussi des lieux de ralliement pour des mouvances skinhead dévoyées, dépolitisées voire repolitisées à l’extrême droite, et les concerts tournent aux bastons générales. Les Specials prendront toutes les distances nécessaires, et marqueront sans ambiguïté leur détestation du racisme, mais sans pouvoir stopper une violence endémique dans leurs concerts :

« Le point de non-retour c’était un concert à Cambridge au cours duquel on a été arrêté pour s’être interposé dans une bagarre. Jerry et moi étions passibles d’emprisonnement parce que j’avais attaqué avec un pied de micro un gars de la sécurité qui frappait un type haut comme trois pommes. Pour moi le fait de se retrouver devant la justice signifiait la fin. On ne contrôlait plus rien. »

Jugés coupables d’« incitation à l’émeute », les deux lascars seront condamnés à une amende de 400 livres chacun. C’est au plus fort de ces tourments, et plus largement d’un contexte de casse sociale, de réaction politique et d’émeutes durement réprimées, que se produit dans la carrière des Specials un premier miracle, tant esthétique que commercial, nommé Ghost Town. Nous sommes en juin 1981, l’infâme Margaret Thatcher est au pouvoir, et leur nouveau single, signé Jerry Dammers mais chanté par Terry Hall et « toasté » par Lynval Golding et Neville Staple, squatte le sommet des charts pendant de longues semaines.

Plus qu’un tube, plus qu’un classique, Ghost Town est l’hymne des glaciales années Thatcher, l’oraison funèbre d’une classe ouvrière bastonnée, le chant ultime de la désolation sociale. Sur un tempo ralenti à l’extrême, autour d’une basse envoûtante, mixée très en avant, et d’un chœur lugubre fait de trombones, de flutes, d’orgues, de voix démoniaques, d’échos et de bruitages divers, s’élabore une saisissante fusion de reggae, de cold wave et de « soundtrack » lyrique et menaçant à la Ennio Morricone, dans des tonalités que vont bientôt investir et développer des Jah Wobble, Massive Attack ou Asian Dub Foundation. Quant aux paroles, signées Dammers comme la musique, elles sont minimales, répétitives, lancinantes : cette ville – Coventry, ou Londres, qui métonymisent évidemment tout le Royaume Uni – est devenue une ville fantôme.

Élégance, nonchalance, mélancolie, vont aussi de pair, chez Terry Hall comme chez bien d’autres sans doute, avec une singulière absence d’ambition sociale. Alors que le triomphe de Ghost Town ouvre en grand toutes les portes, à commencer par la plus évidente : une tournée mondiale pour capitaliser sur le tube, Terry Hall quitte le groupe avec deux autres membres, ceux dont il se sent le plus proche : Neville Staples et Lynval Golding, sans songer une seconde à batailler pour la garde de la prestigieuse marque « Specials ». Tous les trois partent s’enfermer en studio, avec pour seul viatique leurs cordes vocales, quelques percussions et une intuition géniale : décliner à leur manière – anglaise et populaire – un disque de chevet qui vient alors de sortir : le très expérimental « My bush in the life of ghosts » de Brian Eno et David Byrne, longue suite à base de samples venus d’Orient, d’Afrique et d’ailleurs, qui inaugure ce qu’on nommera assez vite la « World Music » :

« Lorsque je suis parti former les Fun Boy Three en 81, j’écoutais « My Life in the Bush of Ghosts » de David Byrne et Brian Eno. Je n’y comprenais rien mais quelque chose m’excitait là-dedans. »

Fidèle à l’esprit « Do it yourself » des punks, Terry, Lynval et Neville bidouillent, bricolent, improvisent et inventent en quelques jours, l’air de rien, ce qui sera l’une des plus singuliers et sublimes trésors de la pop anglaise des années 80 – et de l’histoire de la pop tout court, de partout et de toujours. D’abord une grande chanson, encore plus désenchantée que Ghost Town, métaphorisant cette fois-ci la dévastation de la planète toute entière, présentée non plus comme une ville fantôme mais comme une clinique géante, contrôlée par une caste de fous furieux qui affament et surarment le monde, et confisquent tout au patient ordinaire : sa « famille », son « droit », « sa voix », « sa dignité ». Ensuite une production plus novatrice et saisissante encore que celle de Ghost Town, faite essentiellement, sinon exclusivement, de basses, de percussions et d’harmonies vocales. Enfin cette géniale idée, sur plusieurs titres de l’album, du « duo de trios » : les trois « Fun Boys » que sont Terry, Lynval et Neville, et leurs homologues féminines, qui incarnent alors à la perfection, mieux que quiconque dans les parages, l’idée pure, platonicienne, du « Fun Girls Three » – je veux parler, on l’aura compris, des trois marrantes filles répondant au nom marrant de Bananarama, qui triomphent avec Aïe a Mwana et sont en train d’enregistrer leur chef d’œuvre « Deep Sea Skiving » :

« Nous sommes entrés dans le studio avec nos percussions et nous nous sommes mis à jouer sans direction, sans rien. C’est alors que j’ai vu dans le magazine The Face une photo de Bananarama, dont j’aimais beaucoup l’image. L’envie m’a repris de faire des collages, d’assembler des choses différentes pour provoquer une réaction intéressante. Mais personne n’a rien compris à ce qu’on essayait de faire… Nous non plus, d’ailleurs. En tout cas, c’était très drôle, ça déconcertait beaucoup. »

Avec une remarquable économie de moyens, c’est la quintessence de la pop anglaise du moment, toutes tendances confondues, qui se trouve concentrée dans une ritournelle magique de trois minutes : un beat métronomique et un gimmick imparable, dignes des meilleurs classiques de la synth pop naissante (Human League, OMD, Depeche Mode, Yazoo, bientôt Eurythmics), mais avec un son plus roots, puisant aux sources des musiques « afro » auxquelles le « Vieux Continent » commence tout juste à s’ouvrir, des vraies percussions et un vieil orgue en lieu et place de synthés et de boîtes à rythme – et enfin, je le répète mais on ne le répète jamais assez, des harmonies vocales splendides, envoûtantes, qui ressuscitent l’âme des premiers Beatles, mais aussi l’âge d’or du doo wop…

Au-delà du chef d’œuvre absolu intitulé The Lunatics (have taken over the asylum), et du tube en double-trio avec Bananarama (une époustouflante reprise du It ain’t what you do (It’s the way that you do it) d’Ella Fitzgerald), et enfin d’une relecture tout aussi réussie du Summertime de Gershwin, c’est tout l’album qui doit être écouté et ré-écouté. Il offre un agencement inouï alors (nous sommes en mars 1982), et inégalé depuis, de pop dansante et d’avant-garde, de rythmes envoûtants et déroutants, de mélodies catchy et d’harmonies bizarres, de dub, de world music et de free jazz, de fête et de politique, de fun et de désenchantement.

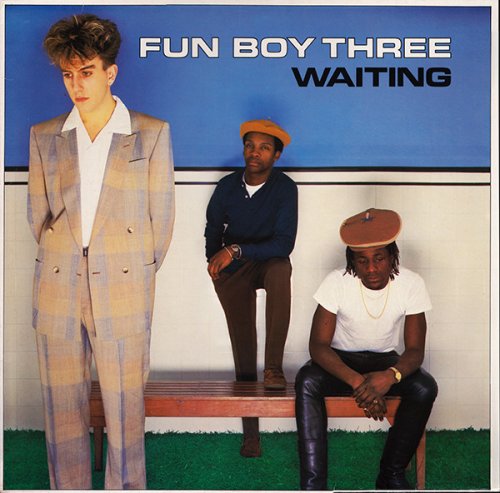

Plus produit (par David Byrne en personne), moins expérimental, plus pop finalement, mais au moins aussi splendide, le second Fun Boy Three – intitulé « Waiting » – parait un an plus tard et confirme le génie singulier et mélancolique des trois gars joyeux. On y trouve quelques pop songs parfaites comme We’re having all the fun, Tunnel of love, The Farmyard connection, et enfin l’autre chef d’ouvre absolu, co-écrit au téléphone avec sa compagne du moment, la bassiste des Go-Go’s, Jane Wiedlin : Our lips are sealed.

« L’écriture m’a demandé vingt minutes, au téléphone. J’étais au Japon, et Jane Wiedlin en Californie, on bavardait quand elle m’a demandé : "Par hasard, tu n’aurais pas des paroles pour cette chanson ?" Je les ai improvisées au téléphone. Deux mois plus tard, elles sortaient ce disque sans que je sois au courant. Encore aujourd’hui, je pourrais presque vivre de ces droits d’auteur sans rien faire d’autre. »

Que dire d’un tel prodige ? Que la chanson parle de la médisance, de sa bassesse, du silence méprisant qu’il convient de lui opposer, que la version des Go-Go’s est céleste, que celle des Fun Boy Three nous emmène encore au-delà. Il suffit d’écouter.

Si la parole sur autrui est déconsidérée, en tout cas lorsqu’elle est venimeuse, l’expression de soi est en revanche de mise. Moins d’ « attitude », plus de sincérité : pour la première fois depuis qu’il écrit des lyrics, Terry Hall prend au sérieux le pouvoir de la parole, ose exprimer ses sentiments, et revient même (dans Well Fancy That) sur l’agression sexuelle qu’il a subie enfant :

« À l’époque, j’avais suffisamment muri pour être capable de parler de ce que j’avais enduré. Je l’avais gardé pour moi dix ou onze ans. Les réactions à cette chanson ont été fantastiques et m’ont fait beaucoup de bien, comme ces lettres que j’ai reçues de personnes qui avaient vécu les mêmes choses. C’était la première fois que je touchais des gens aussi profondément. »

« Avec "Waiting", j’ai commencé à parler de moi-même, de ce que je ressentais et non plus de ce que je devais ressentir. Les Specials rêvaient : "les gens devraient vivre en harmonie" – mais ce n’est pas le cas et ne le sera jamais. "Nous devrions redistribuer les richesses" – désolé, mais ça ne se fera jamais car nous sommes des êtres humains. Les Specials vivaient dans l’utopie. Leurs belles idées abstraites m’ont semblées soudain très lointaines. »

« C’était l’époque où je commençais à écouter des paroliers, à prêter attention à ce que les gens disaient dans les chansons. Ziggy Stardust ou Anarchy in the UK, c’était loin de moi. Je me suis mis à écouter Andy Williams ou Jack Jones – des gens qui avaient toujours été rejetés à cause de leur image – et à y voir plus d’étrangeté que dans tout ce que John Lydon pouvait faire. Ils menaient une existence trouble tout en portant cet espèce de sourire, c’était très intrigant. De l’étrangeté dans les choses les plus simples, à la Twin Peaks. »

C’est entendu : Terry n’a pas le sens des affaires. Après le double carton des Fun Boy Three, The lunatics et Our lips are sealed, il déserte une fois de plus les sentiers de la gloire et de la perdition, connus sous le nom de « follow-up », « tournée internationale » et « troisième album », et préfère rentrer à la maison – pour, dira-t-il, se reposer, retrouver le sens des réalités, et sauver son couple :

« Je me suis installé dans un cottage sur le flanc de la colline près de Manchester, où j’ai emmené des amis. L’idée était alors de ne plus quitter Manchester sous aucun prétexte, et d’y jouer, mais nulle part ailleurs. »

Ce retour à la maison est aussi un retour à la forme « chanson » et à la forme « groupe » la plus traditionnelle – bref, une nouvelle bifurcation artistique :

« Soudain, à Manchester, j’avais d’autres copains, je fréquentais McCulloch, les Bunnymen, les Teardrop Explodes, New Order ou Ian Broudie, qui avaient d’autres références, j’écoutais des musiques radicalement différentes de ce que je connaissais. Je trouvais très excitant d’essayer quelque chose à quatre, chant-guitare-basse-batterie. Avec des groupes comme Aztec Camera, la notion de songwriting revenait en force. »

Il en sortira un nouveau groupe, nommé The Colourfield, avec Toby Lyons. Comme les Specials, et comme le Fun Boy Three, et comme plus tard la carrière solo puis le retour des Specials, l’expérience durera le temps de deux albums, pas plus. Un premier (« Virgins and Philistines ») salué à juste titre, un second plus décevant, que Terry Hall lui-même, contrarié par le son qu’on lui impose, intitulera – ça ne s’invente pas – « Deception ». Ce second opus est pourtant à reconsidérer – en écoutant par exemple Badlands, Confession, Miss Texas 1967, Goodbye sun valley, From dawn to destruction, Monkey in winter.

« Toby Lyons m’avait fait découvrir Andy Williams ou Jack Jones. Tous ces disques obscurs, ces chanteurs et musiques de films à la James Bond, nous fascinaient. Des choses que des gens comme nous, qui avaient grandi avec le punk-rock, considéraient comme trop commerciales, taboues, nous semblaient soudain plus honnêtes que tout ce qu’avaient jamais fait les Sex Pistols : un homme et sa chanson. »

C’est ainsi qu’après Bing Crosby avec les Specials, puis Gershwin et Fitzgerald avec le Fun Boy Three, Terry continue de s’ouvrir au « grand répertoire », celui de Tin Pan Alley, celui du music-hall britannique, celui aussi des grands auteurs français (ou plus précisément franco-arméniens) : Michel Legrand et Charles Aznavour, auxquels Jack Jones a consacré deux beaux albums. Il en sortira The Windmills of your mind (Les Moulins de mon cœur) du premier (sur le premier album de Coulourfield, en 1985), et du second, avant et mieux encore qu’Elvis Costello, une poignante relecture de She (Tous les visages de l’amour) (sur l’album de Vegas, en 1992). Dans les deux cas, la version est supérieure à celle de Jones, supérieure en fait à toutes les reprises connues de ces deux standards, au point qu’on regrette que Terry Hall n’ait pas pris la mesure – immense, insoupçonnée – de son talent d’interprète, et osé enregistrer de véritables « albums de reprises ».

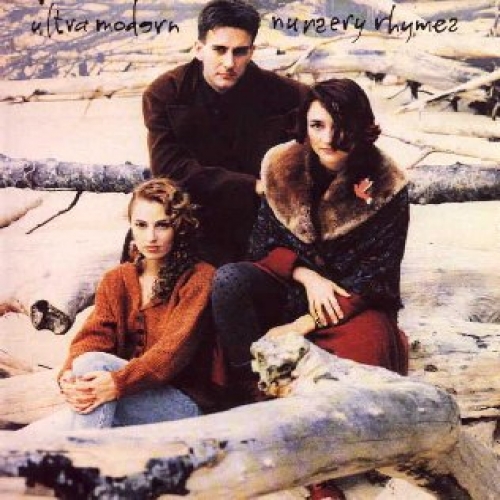

Malgré un bon accueil critique et public, Terry Hall suit son étrange destinée : il quitte l’aventure après deux albums et relance les dés, avec un projet aussi improbable que ludique et – joliment – bâclé : le trio pop Terry, Blair & Anouchka (en collaboration avec deux amies, Blair Booth et Anouchka Groce), d’où se dégagent surtout Sweet september sacrifice, Happy families, une jolie reprise des Coasters – Three cool cats – et le single « Missing », qui ne dépassera pas la 75ème place dans les charts anglais.

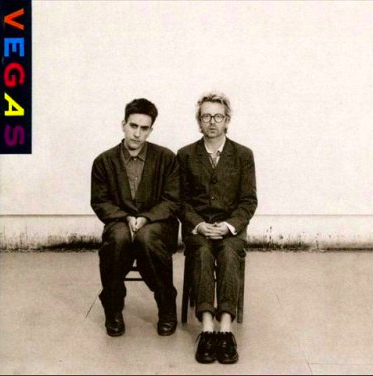

L’apprenti loser est alors « repêché » par Ian Broudie et ses Lightning Seeds, qui viennent de percer avec le joli Pure, puis, de fil en aiguille, une collaboration avec Dave Stewart, en vacances d’Eurythmics :

« Le hasard a voulu qu’il ait également sous contrat un certain Dave Stewart, qui m’a contacté pour écrire une chanson pour les Ramones. C’était assez intrigant pour me remettre sur les rails. On a donc écrit cette chanson, qui ressemblait à tout sauf à du Ramones. Dave m’a fait écouter des maquettes et m’a demandé si je voulais en écrire quelques textes. Je me suis mis au travail et avant même de m’en rendre compte, nous avions fait un album. »

Ledit album n’est pas exceptionnel, mais il se laisse écouter – en particulier She’s allright, The trouble with lovers, les singles Possessed et Walk into the wind, et surtout The day it rained for ever. Le charme opère surtout, comme dans les précédents opus pop « normalisés », grâce à la voix si belle, si sensible, de Terry, qu’on retrouve ici – comme chez Lyons ou Blair & Anouchka – avec une joie particulière, comme on retrouve, plus ou moins en forme, un bon ami perdu de vue.

Les nouvelles ne sont pourtant pas si bonnes : enveloppées dans une pop discrète – et néanmoins « commerciale » – à la Brian Eno, les chansons sont empruntes, plus que toutes les précédentes oeuvres de Terry, d’un fond dépressif qui semble plus coriace que ses forces créatrices et son pouvoir de sublimation. La splendide reprise d’Aznavour qui clôt l’album nous dit ce qui a manqué, alors, à un artiste en « panne d’inspiration » (et d’un peu plus que d’inspiration), rattrapé par ses démons, et bientôt l’alcoolisme, et finalement la tentative de suicide et l’hospitalisation : quelques amis influents, en mesure de lui donner les moyens objectifs (un contrat) et subjectifs (la confiance, la « légitimité ») de réaliser le (ou les) sublimes albums de reprises que, même affaibli, il était en capacité de nous offrir – et de s’offrir. Je rêve peut-être, mais comment ne pas faire ce rêve ?

Pendant les deux décennies qui vont suivre, passées essentiellement à se battre contre lui-même (ses démons) et pour lui-même (sauver sa peau), il y aura tout de même, entre 1994 et 1997, une nouvelle renaissance – la sixième. En solo pour la première fois, sous son nom, et avec l’aide amicale de valeureux représentants de ladite « scène pop » britannique : Ian Broudie, Nick Heyward, Andy Partridge, Damon Albarn, Stephen Duffy, Sean O’Hagan et quelques autres. Comme toutes les précédentes ou presque, cette « phase » durera le temps de deux albums, pas plus : « Home » (1994) et « Laugh » (1997).

Et comme dans tout ce qu’il a produit après Fun Boy Three, Terry s’impose ici encore un format pop classique et « lowcost » – guitare, basse, batterie, synthés – ou se le voit imposer, ou les deux. Il en ressort une certaine monotonie, une certaine lourdeur parfois, même si le sens mélodique et surtout la voix finissent par nous embarquer – notamment sur Forever J, What’s wrong with me, Ballad of a landlord ou Happy go lucky.

Pendant cette sixième vie il y aura aussi deux splendides psalmodies (Poems et Bubbles) sur le « Nearly God » de Tricky, comme une réminiscence des expérimentations du Fun Boy Three – puis, à l’autre extrémité du spectre, mais avec la même fervente et poignante indolence, deux simplissimes ritournelles pop : un joli Dream a little dream of me en duo avec Salad, et surtout, avec Sinéad O’Connor, la reprise délicate, sensible, sublime, d’un méga-tube de Dana : All Kinds of everything, lauréat 1969 du concours de l’Eurovision.

La septième renaissance de Terry Hall, au cœur de la tourmente, renoue avec les grandes heures de la pop expérimentale et multiculturelle des années Fun Boy Three. Nous sommes en 2003, et un fan de la première heure nommé Damon Albarn, alors au sommet de sa gloire (il vient d’enchaîner le premier Gorillaz, le « Think Tank » de Blur et le projet « Mali Music »), passe plus ou moins commande, pour son label Honest Jons. Il semble que c’est Albarn, encore, qui met Terry en contact avec Mushtaq, ancien membre du groupe Fun’Da’Mental, sans soupçonner à quel point le courant va passer entre les deux artistes, qui co-signeront finalemement l’album. Algérie, Liban, Roumanie, toutes sortes de folklores sont explorés, toutes sortes de chants dans toutes sortes de langues (et notamment les voix d’Abdul Latif Assaly, Eva Katzler, Nathalie Barghach, Romany Rad), avec toutes sortes d’instruments occidentaux, orientaux ou africains (darbouka, ney, oud, shenia) et toutes sortes de machines et de technologies. Le résultat, envoûtant, dansant, captivant, bouleversant, ne ressemble à rien de connu. « Je ne pense pas que cela corresponde à quoi que ce soit, confiera Terry. Je ne sais pas ce que c’est, ou ce que ce n’est pas ».

Disons donc qu’il s’agit de pop cosmopolite, dans le meilleur sens de ces deux mots, et que ce disque retrouve non seulement l’esprit des Specials et des Fun Boy Three, mais aussi la qualité de leurs albums. Au-delà des quelques moments forts sur lesquels la voix de Terry Hall se fait le plus entendre (A gathering storm, Ten Eleven, The Silent Wail, A Tale of Woe, This and That, Stand Together), c’est tout l’album qui mérite d’être écouté ou ré-écouté.

Un an après ce sommet artistique, c’est la chute. Après une tentative de suicide et une prise en charge psychologique, on diagnostique un trouble bipolaire : l’heure est à la thérapie, aux médicaments, au repos, à une forme de retraite d’où Terry ne sortira que le temps de quelques featurings, dans une veine pop avec les Dub Pistols en 2007 (une impeccable revisitation du Rapture de Blondie), dans une veine plus expérimentale (appelons ça le versant Fun Boy Three-Tricky-Mushtaq) un an plus tard sur l’impressionnant album de Leila : « Blood, Looms and Blooms » (où il interprète Time to blow et Why should I ?).

La huitième et dernière renaissance n’est pas la plus déroutante, puisqu’il s’agit d’une reformation, et pas n’importe laquelle : celle des Specials. Mais comme dit la chanson (d’Ella et des Fun Boy Three), ce qui compte n’est pas ce qu’on fait mais la manière dont on le fait, et ils se trouve que le comeback des Specials est à peu près ce qui, dans le genre, se fait de plus digne. Terry et ses acolytes ne se contentent pas de tourner en rejouant (bien) les vieux tubes : deux nouveaux (et bons) albums sont réalisés, « Encore » en 2017 et « Protest songs » en 2021, mêlant avec bonheur de nouvelles (et excellentes) compositions (comme We sell hope, ou The life and times of a man called depression) et des reprises malines et bien exécutées, comme Black skin blue eyed boy des fabuleux Equals, Everybody knows de Leonard Cohen ou I don’t mind failing in this world de Malvina Reynolds – dans un monde pareil, échouer ne me dérange pas. Il ne manque que Working class hero, l’adieu de John Lennon à l’héroïsme prolétarien, mais on le trouve, dans une version déchirante, sur une face B de Terry, vingt ans plus tôt.

C’est cette huitième vie qui vient d’être brutalement, salement interrompue par un cancer foudroyant. Aurait-elle, sans cela, duré au-delà du seuil fatidique des deux albums ? Terry nous aurait-il réservé de nouvelles surprises, une neuvième et une dixième vie ? Là n’est pas la question. Ce qui fut accompli en quatre décennies trouées est déjà suffisamment intense, beau, bienfaisant, amical. On aurait simplement souhaité, pour un homme qui se disait enfin apaisé, encore deux ou trois autres décennies de vie heureuse, tout simplement.

Contrairement à ce que scandaient, convaincus et convaincants, nos amis les Clash, Rudie can fail. Terry Hall, de sa voix merveilleuse, nous l’a rappelé pendant quarante-quatre ans. Le legs est inestimable.