Première partie : « L’intrus du groupe 1 »

Pour revenir à tes années de lycée, on est au début des années 90, quand le rap français commence à vraiment émerger, avec la compilation Rapattitude, I AM, NTM, et le gros succès de MC Solaar. Toi, tu écoutes quoi ?

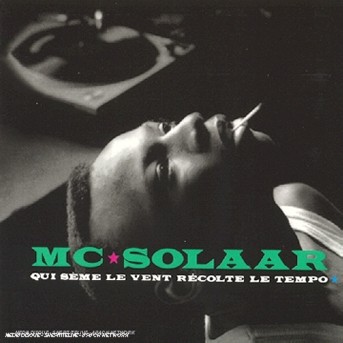

NTM et IAM. Pas Solaar. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’intègre sans aucun problème à la société commerciale, à la télévision, qui va chanter à Sacrée Soirée sur TF1… Nous, à l’époque, on dit que c’est un faux, un sucker MC, un bidon. C’est de la variété.

Les premiers discours politiques qui te marquent, c’est dans les films de Spike Lee, dans le rap, dans des livres ? Ou bien tu te politises sur des événements, comme les émeutes de Vaulx-en-Velin (1990) ou Mantes-la-Jolie (1991) ? Comment ça se passe ?

Il y a Vaulx-en-Velins, Mantes-la-Jolie, Sartrouville aussi, le meurtre à la cité des Indes… Tout ça, je le vois à la télé, mais c’est aussi véhiculé à travers le rap… Je voudrais surtout revenir sur Public Enemy. C’est un groupe qui a une importance cruciale dans ma manière de concevoir le rap. Sur le plan de la créativité, sur le plan esthétique, du renversement des codes musicaux, de la déconstruction, c’est inouï… C’est du free-jazz appliqué au sampler, c’est de la virtuosité en termes de flow, en termes de placement, en termes de performance de MC... À l’époque ça surclasse toutes les écoles, tous les types de flow. Chuck D, c’est vraiment du très, très, très grand rap.

Un deuxième aspect, c’est la capacité de ce groupe à tenir son espace, sa tribune, son expression, à la tenir pour lui, à être capable, d’album en album, d’installer une sorte de « temporalité Public Enemy ». Je veux dire que l’échéance, ce n’était pas les élections ou la rentrée scolaire, c’était la sortie des albums de Public Enemy ! C’étaient eux qui faisaient le rythme du temps. Quand j’étais en troisième, après Fear of a Black Planet, j’attendais le quatrième album, ma vie était rythmée par ça.

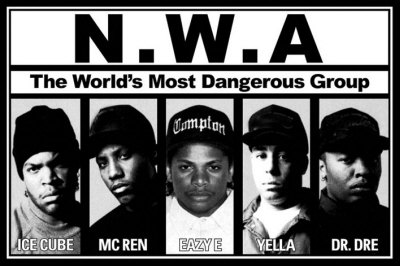

Il y avait aussi NWA (Niggaz With Attitude), et les groupes que j’ai cités, et puis Black Sheep, un très grand groupe, UTFO, Native Tongues… Il y avait plein de groupes, d’écoles, il y avait vraiment mille façons de concevoir le rap. Il n’y avait pas ce poids sur-écrasant d’une recette pour faire de l’argent, qui aujourd’hui entraîne l’homogénéisation : la recette qui marche, et qu’on duplique, le rap à la G-Unit, à la 50 Cents, qui repose en gros sur l’imaginaire du maquereau, du gangster bodybuildé qui est blindé de thune, avec les plus belles voitures et plein de putes à ses pieds… Cette espèce de sur-virilité fantasmée, à laquelle rien ne vient à bout, et qui en même temps est parfaitement à son aise dans les boutiques de luxe, dans les sphères de la haute bourgeoisie et des défilés de mode...

Cette recette, c’est l’industrie qui l’invente. Bien entendu, le personnage a toujours existé : c’est le pimp, le maquereau tel que le ghetto l’a produit. Au départ c’est ça : c’est un gagne-petit, un pauvre qui se met quatre couches de vernis et des plumes dans le cul pour paraître excentrique et se donner l’air d’échapper à l’environnement dont il est issu et auquel il n’échappera jamais. C’est une figure de la domination, de l’esclave qui assume son statut, comme dirait Malcom X. Le pimp, il fait, avec les armes du maître et un peu d’excentricité, ce que le maître attend de lui. C’est vraiment intéressant de retracer la généalogie du pimp, parce que c’est devenu plus qu’un personnage ou imaginaire, c’est devenu presque une institution, dans le sens où c’est l’un des espaces qui est ouvert, pour des générations de mâles noirs ou latinos, c’est un des espaces tolérés, une des voies balisées, qui mène à la prison mais qui est ouverte, tolérée, dans laquelle on laisse s’engouffrer la libido masculine des mecs frustrés du ghetto.

Un parcours d’intégration , en somme...

Voilà ! Et l’industrie du disque s’est saisie de cette image-là, et elle l’a hypertrophiée, boursoufflée, spectacularisée. On peut dater tout ça. Le premier gangsta rap, c’est la seconde moitié des années 80, et c’est encore, en quelque sorte, un gangsta rap politisé : c’est du gangsta rap qui écoute Public Enemy et qui se dit « Putain, ces mecs ils ont des couilles ! Ok, je suis une caillera, mais je peux leur ressembler ». Les premiers, c’est Schooly D, à Philadelphie, et c’est NWA, Ice Cube, Easy E, Dr. Dre, Eric B & Rakim. C’est la quintessence d’un gangsta rap politisé, avec cette espèce de conscience intuitive de la rue, cette intelligence de la rue, qui souligne et dénonce en même temps l’arrière-fond social : « you have to make a living », tu dois créer les conditions de ta subsistance par des voies qui sont réprouvées par la morale ou par certains codes moraux, c’est comme ça mais il y a l’idée que c’est un destin social, ce n’est pas valorisé en tant que tel.

La posture de gangster est un peu esthétisée, mais c’est pas aussi cynique que 50 Cents ou même que Snoop Dogg, cette espèce de cynisme absolu, déchaîné, cette fierté d’être un mec qui est propriétaire de 15 limousines, 15 villas et 150 putes...

Au moment où cette première génération de gangsta rap émerge, tu as quinze ans... À l’époque, ces groupes t’intéressent, ou tu restes sur des groupes plus politiques comme Public Enemy ?

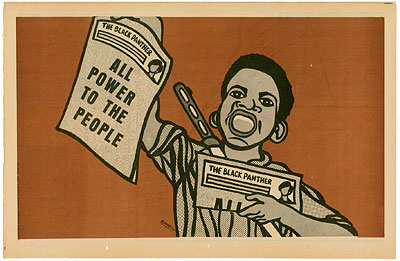

Non, moi ce qui m’intéresse, c’est la puissance du verbe, c’est l’autorité du sens, de l’intelligence, la conscience du ghetto. C’est les Black Panthers, Public Enemy et Malcom X, plus encore que Martin Luther King. Et en particulier les Black Panthers... Public Enemy m’amène à Malcom X et aux Black Panthers, et en fouillant un peu les Black Panthers, je me familiarise avec la figure de Bobby Seale, Huey Newton, etc., et c’est par ce biais que je reviens vers l’Algérie. En lisant des interviews et des textes des Black Panthers, je découvre que pour de nombreux mouvements révolutionnaires, l’exemple de la révolution algérienne a été, pendant les années 70, le fer de lance de la lutte anti-coloniale. Ce sont les Black Panthers qui m’apprennent l’existence de Frantz Fanon, à 17 ans, et je lis Les Damnés de la Terre pendant ma première année de fac. Et ça me bouleverse.

Tout est lié : ce que Fanon analyse, le processus de colonisation, de négation de la moitié de l’humanité, toute cette entreprise génocidaire… Tout ça, je le trouve chez les Panthers, qui m’amènent à Fanon, qui m’amène lui même à Aimé Césaire, et là, brutalement, je reviens sur l’Algérie... Je me dis qu’il faut que j’aille voir de plus près ce qui s’est passé, il faut que je sache. J’apprends l’existence des massacres d’Octobre 61, du massacre de Sétif, de tous les massacres coloniaux, en lisant notamment Massacres coloniaux d’Yves Bénot. Je découvre aussi les éditions Maspero, Stokely Carmichael, tous les écrits des mouvements révolutionnaires africains ou noirs américains traduits chez Maspero, le Che... Et j’arrive à Marx, via Césaire qui le cite directement dans le Discours sur le colonialisme.

Donc Marx, tu ne le découvres pas au lycée, en philo !

Non, la philo en terminale C, c’était le défouloir ! Et de toute manière, jamais je n’ai entendu parler de Marx à l’école. J’ai entendu parlé de Hitler, de Louis XIV, de François 1er, mais jamais de Marx ou de Lénine.

Tu découvres donc Marx par le biais de Césaire, alors que tu es en première année de fac...

Oui, je fais trois ans à la Sorbonne, en logeant à la Cité U d’Antony, et les trois années suivantes à la Cité U de Nanterre. J’arrive à Antony en 1994, je suis avec intérêt le mouvement de Décembre 1995, je participe à la grève, mais c’est quand j’arrive à Nanterre que je deviens vraiment actif. Je me mets à militer dans une association étudiante, je suis président d’une association des résidents des Cités U de Nanterre, et je suis sympathisant d’un syndicat étudiant, l’AGEN, anciennement AGEN-UNEF, très à gauche de l’UNEF. Quand j’intègre l’AGEN, je milite sur la question des étudiants sans-papiers, j’organise des cycles projections-débat, des concerts… J’ai aussi organisé la représentation d’une pièce de théâtre, des textes de Kateb Yacine, par son petit neveu...

Avant décembre 95 et tes engagements sur Nanterre, tu n’avais jamais participé à des mouvements collectifs ? Les mouvements lycéens, à Perpignan ?

Non, j’avais esquivé. J’allais au square écrire des textes de rap. J’étais content, ça me permettait de sécher les cours, mais je ne me sentais pas concerné. Peut-être qu’on n’avait pas su m’en parler d’une manière telle que j’y trouve un intérêt.

Quelques mois plus tard, pendant l’été 1996, il y a le mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard. Tu as suivi ?

J’y suis allé, j’ai participé aux manifs. L’évacuation s’est passée en été pendant que j’étais en vacances chez mes parents, donc je l’ai simplement vu à la télévision, mais c’était incontournable. J’avais beaucoup d’admiration pour les sans-papiers et la lutte qu’ils osaient mener, cette sortie de l’ombre, pour poser eux-même leur problématique, s’organiser eux-même et apporter eux-même des mots d’ordre, en refusant le paternalisme : ça, c’est une analyse que je fais, mais que j’emprunte aussi au mouvement des sans-papiers, qui, en même temps qu’une lutte est aussi une analyse des meilleures conditions pour mener cette lutte et parvenir à ses fins.

C’est Saint Bernard qui te sensibilise à la question des sans-papiers, ou bien c’est la fac avec les étudiants sans-papiers ?

Avant même que je croise les étudiants sans-papiers, il y avait des sans-papiers dans ma famille. J’ai deux oncles et une tante qui ont tenté leur chance, et Waraq, papier en arabe, c’est un mot que j’entendais tous les jours. C’est quelque chose qui se joue directement dans ma famille, et qui est un drame. Je me souviens comment mon oncle s’est fait courser à travers champs par des gendarmes et a finalement préféré se laisser arrêter plutôt que de plonger dans la rivière... J’avais neuf ans, j’ai vu le fourgon de la gendarmerie arriver chez moi avec mon oncle menotté, et ils sont venus récupérer ses affaires. Donc toutes ces questions-là n’ont jamais été des découvertes, j’ai biberonné à tout ça. Ce que j’ai découvert plus tard, c’est la dialectique, une certaine manière de problématiser et d’inscrire ce vécu dans le politique et dans l’histoire. L’histoire très immédiate, très fraîche, mais aussi celle que tu comptes en siècles.

Et pour les rapports avec la police, c’est la même chose ? Tu as déjà vécu des embrouilles avec eux avant de le problématiser politiquement ?

Il y a justement cette histoire avec mon oncle, déjà. Et puis une histoire qui est arrivée à mon père pendant la guerre d’Algérie, et qu’il m’a racontée quand je me suis mis à l’interroger sur ce passé. Il y avait eu une ratonnade organisée par des flics et des civils dans les cabanons où il dormait, et il avait été sauvé par un ami ouvrier qui l’avait prévenu et lui avait dit de ne pas rentrer dans son cabanon ce soir-là…

Pour revenir au rap, comment tu en viens à créer La Rumeur ?

On a créé le groupe en 95, pendant le mouvement de novembre-décembre. Je rappais depuis 1989, depuis la troisième. Mon premier texte de rap, c’était un texte sur la libération de Mandela, en 89 donc…

Tu faisais des scènes, tu avais enregistrés des trucs ?

J’avais fait quelques maquettes, et deux-trois scènes locales. Mais je vivais surtout ça dans mon coin, en solitaire. À cette époque, mes soeurs ne sont plus à la maison, et je ne partage ma passion pour le rap ni avec mon frère ni avec ma petite sœur. C’est mon truc à moi, mon territoire. C’est ma contre-culture, aussi. Je ne le partage qu’avec ma famille d’adoption, le Posse, les copains de l’école ou du voisinage qui ont la même passion et qui eux aussi s’essaient au rap. Ce qui m’a toujours et tout de suite plu dans le rap, c’est que je maîtrise les mots. Je maîtrise la langue, et personne ne me met à l’amende avec des mots. Je ne laisse à personne le droit de m’humilier avec des mots. C’est quelque chose de très fort, aussi bien dans le rap américain que dans le rap français : cette fierté de maîtriser la langue, d’avoir les mots dans ta bouche, comme des balles dans un pistolet, de tuer avec des mots. À tel point que mes héros, mes icônes, Chuck D, NTM, I AM, si on parlait mal d’eux, je me battais, pour demander des excuses ! Pour moi c’était tout, il n’y avait rien d’autre.

En France, c’était I AM et NTM ?

Oui, rien d’autre.

Pas Ministère Amer ?

Après, mais je les trouvais trop en-deçà de leur prétention. Ils prétendaient faire mieux que NTM, ils prétendaient être les Public Enemy français, mais ils n’en avaient pas le talent. Même si 95200 est un bon album, leur meilleur – justement parce que c’est eux, que ça leur ressemble : Stan-Smith et Lacoste, avec pas beaucoup de conscience politique mais avec un vrai instinct de survie du quartier. La fierté de maîtriser les mots, c’était NTM et IAM. Ministère Amer, ils étaient trop prétentieux, trop lascars pour ça. Leur truc, c’était pas les mots, c’était l’attitude, la provocation. Moi j’adorais IAM, parce que j’écoutais un texte d’IAM et il fallait que j’ouvre le dictionnaire dix fois ! Je sentais en eux des gens qui me voulaient du bien, qui m’ouvraient, qui m’émancipaient. Quand j’entendais trop d’insultes dans un texte de rap, ça ne m’intéressait pas. Je connaissais, mais ça m’intéressait moins, j’attendais autre chose, je voulais m’ouvrir à d’autres codes que les miens...

En même temps, quand il n’y a plus aucun mot ordurier, comme chez Solaar, ça te pose problème aussi : tu me disais que dans les textes de La Rumeur, vous teniez aussi à la dimension ordurière, que vous ne vouliez pas vous faire « solaariser »…

Oui, parce que Solaar, ce n’était pas un combattant. Même si rétrospectivement, son premier album (Qui Sème le Vent récolte le tempo) est sublime, c’était un album qui d’emblée, à l’époque, avait vocation à faire partie d’une anthologie de la chanson française.

Sur le moment tu le rejettes, justement à cause de ce côté « anthologie de la chanson française », mais après coup, tu lui reconnais des qualités ?

Je le rejette à l’époque parce que Solaar ne porte pas du tout cette espèce de fierté des quartiers populaires, qui veulent dépasser leur misère, renverser la perspective et mettre en accusation la société. Pour moi c’est ça le génie, le bouleversement, la révolution du rap : ce renversement du regard. Ce n’est plus la société et les médias dominants qui regardent l’immigration ou les jeunes de quartier, ce sont les jeunes de quartier qui regardent la société et qui donnent leur avis. C’est un renversement symbolique inouï. À côté, MC Solaar, c’était de la chansonnette. C’était un individu sans aucune prétention, qui faisait des petites chansons, des petits calembours.

Et les mérites que tu lui trouves rétrospectivement, c’est quoi ?

C’est d’avoir persisté dans sa solitude ! Au niveau de l’écriture, c’est quelqu’un qui a su rester dans ses thèmes à lui, qui a défendu son univers, sa singularité. Ce n’est pas un rappeur viril, ce n’est pas un rappeur qui défie quoique ce soit, c’est un type qui parle des petits tracas physiques ou psychiques des nanas complexées... Il a toujours tenu ça dans son écriture, il n’a jamais endossé un autre rôle. Et il a tenu bon, même si ça lui valait de se faisait mettre à l’amende par l’ensemble du rap français. C’était même la cible facile : MC Solaar, le chouchou des médias… Mais si tu regardes ce que sont devenus aujourd’hui ceux qui le pointaient du doigt... En plus, il a vraiment écrit des textes superbes. Des morceaux comme « Armand est mort », ou « La concubine de l’hémoglobine », ce sont des chefs d’oeuvre. Et puis au niveau du son, incontestablement, c’est intéressant. Qui Sème le Vent, c’est même mieux que certains albums de Tribe Called Quest. Mais c’était une autre école, dont il était le seul représentant : ça aurait pu être intéressant si d’autres lui avaient emboîté le pas, il y aurait pu y avoir des conflits d’écoles, des querelles assez intéressantes... Mais là, je parle de ses deux premiers albums, parce qu’après ça devient trop calculé.