Dans un coin, jetée à la main, cette explication :

pendant déport. changé de nom et de religion. [1]

Dire son nom, décliner son état civil. La moindre des formalités engage parfois des procédures exceptionnelles. Quand dire son nom oblige à faire le rappel de l’histoire récente, avec ses terreurs, ses morts, ses oublis définitifs. À s’ouvrir des circonstances qui ont acculé à prendre une autre identité.

Les conditions sont réunies en France pour qu’advienne une remise en ordre qui est retour à soi, sortie du clandestin. En guise de passerelle, quelques certificats. Des coups de tampons, des signatures authentiques. Des énoncés sans apprêt, jaillis dans l’étroitesse d’une procédure où la parole s’ajuste au factuel, avance point par point en évitant les intervalles confus qui pourraient s’ouvrir comme des chausse-trappes et faire échouer la démarche.

Pour reprendre son nom, il a donc fallu se retourner sur les affres d’une existence déplacée aux frontières de la normalité ; considérer les zones d’ombres, les arraisonner, les dénoncer en toutes lettres comme violence, torsion de soi, cache trouvée in extremis pour tromper la mort. D’où le trouble ressenti à la lecture de ces lignes : bien réglées, elles s’emploient à donner un statut aux réalités de l’ombre ; elles les dotent du réel de la chose attestée.

« Le ciel est un trou / On y est à l’étroit »

Jeune transfuge désireux de rester en vie dans un monde cerné de morts, Sarkis Khandian aurait pu faire siens ces vers de Yannis Ritsos, tirés de son Journal de déportation (1948- 1950). Il était âgé de seize ans lorsqu’il « s’est trouvé dans l’obligation de changer son nom en “Abdullah Memed” pour pouvoir échapper aux massacres ». Renier le ciel (Ciel, s’entend) après en avoir compris la menace de trou, c’est s’en remettre, dans cette histoire, à un autre ciel qui serait toujours trou, mais servirait de planque. Dans les débuts du génocide, la possibilité de « se faire Turc » fut laissée ici ou là aux Arméniens – sans être systématique donc. Elle ne devait bientôt plus les protéger, le ciel-trou révélant alors sa pleine nature de fosse commune.

Par la suite, d’autres conversions advinrent, de femmes enlevées au cours des déportations et forcées à intégrer un foyer musulman, ou d’enfants dans une situation similaire. Rester en vie dans ce nouvel environnement, dont l’atmosphère était vrillée de sentiments hostiles aux « giavours » (infidèles), asservis le plus souvent à des tâches ingrates et rarement épargnés par les suspicions, les menaces et coups, exigeait de renier le christianisme en même temps que de se défaire de tout le reste – nom, prénom et autres marques d’appartenance à leur monde propre...

Ensemble, père, mère et fille ont embrassé l’islam : devenus Mehmet Ali, Fatma et Réhimé dans des circonstances que nous ignorons, ils ont conservé cette identité d’emprunt jusqu’à leur départ de Turquie en 1930 – départ précipité, est-il précisé dans une lettre au préfet des Bouches-du-Rhône. Est-ce à dire que, avec davantage de temps, ils eussent obtenu mieux que ce « visa de transit pour la France vers l’Espagne » : un visa permanent, promesse d’installation en France ? Ou se rendaient-ils en Espagne dans l’intention de poursuivre leur route, un jour, vers les Amériques ? Quoi qu’il en soit, cette halte à Marseille relance les dés. Leurs retrouvailles inopinées avec des parents depuis longtemps perdus de vue les décident à rester. Ils font alors le vœu de s’établir en France et de « travailler pour toujours à sa prospérité » : s’adressant en ces termes au préfet pour solliciter une autorisation de résidence, Kenel Mazmanian délaisse enfin son camouflage de Mehmet Ali. Il dit espérer également que son épouse redevienne Mariam et sa fille, Marguerite.

De son côté, l’Office des réfugiés arméniens prie les autorités françaises de permettre à cette « pauvre famille » de demeurer dans un pays où elle pourra vivre en liberté : reprendre « son identité véritable ». Les certificats de ce type sont rares. Marseille, où ils sont réclamés, arrive généralement assez tard dans les parcours migratoires. De Fatma, Mustafa, Mousa, Iskender, Zekie, Fehime ou Yousouf, il ne reste déjà plus trace : vite effacés, ces prénoms qui, en eux-mêmes, témoignent d’un type de violence pratiquée durant les déportations, à l’encontre des enfants notamment. Littéralement arrachés des bras de leur mère ou relevés près de corps sans vie, ils furent conduits ici par un Kurde dans son village, là par un Bédouin dans son campement, gardés ou vendus ensuite à un autre maître, voire revendus plusieurs fois et, dans tous les cas, mis au travail, souvent avec les bêtes, le jour pour les surveiller, la nuit pour dormir à leurs flancs. D’autres enfants furent rassemblés dans des orphelinats d’État pour y être turquifiés, sans reste.

Ceux qui, après-guerre, partirent à leur recherche trouvèrent des enfants comme métamorphosés. Ils avaient pu atteindre, même franchir, le seuil de l’adolescence et tout de leur apparence avait changé, en particulier lorsque les années auprès des Bédouins avaient marqué leurs visages de tatouages tribaux. Coupés de leur entourage, les plus jeunes avaient désappris la langue arménienne ; leur vie d’avant s’était floutée, sinon davantage. Dans les structures d’accueil où ils furent placés – orphelinats des œuvres arméniennes, ceux du Near East Relief, « maisons » de la Société des Nations – commença un délicat travail d’identification.

À son arrivée, son prénom de baptême était demandé à l’enfant – s’en souvenait-il ? Douloureuse question pour les petits, incapables de se remémorer autre chose qu’un surnom : la prime enfance, tout en une syllabe ou deux. Aux Mustafa, Mousa ou Yousouf qui ne se rappelaient rien, un prénom arménien fut trouvé. Pour se faire une idée assez précise de ces réassignations, des archives sont de grande valeur : celles de la maison d’accueil que dirigeait à Alep la Danoise Karen Jeppe, missionnée par la Société des Nations pour enquêter, inspecter les maisons musulmanes, négocier la libération des détenus – fût-ce par rachat –, dispenser à ceux-ci les premiers soins. Lors de son admission, chaque enfant secouru était photographié ; son identité, registrée sur un imprimé où souvent des vides demeurent, tandis que sont brièvement rapportés les malheurs qui l’ont arraché aux siens et dépouillé de sa mémoire. Sur sa fiche, l’histoire de Mousa tient en moins de dix lignes : un Bédouin, pris de pitié pour l’enfant de vingt- quatre mois qu’il était en 1915, l’a ramassé aux abords du camp de concentration de Meskene, dans la désertique Syrie du Nord. Dix ans plus tard, le garçon ne peut fournir aucune indication susceptible de le relier à son monde disparu.

Pour chaque enfant recueilli, des recherches de parents survivants ou de témoins restaient à faire. D’où, sans doute, que Karen Jeppe et son équipe n’attribuaient qu’avec prudence un nouveau prénom aux jeunes protégés, conscients du temps nécessaire pour mener leurs investigations. Ce n’est qu’après avoir localisé le père de Zekie aux États-Unis que celle-ci put reprendre le prénom d’Azadouhie (Libre, en arménien). Deux ans s’étaient écoulés depuis son arrivée dans la maison d’Alep, en 1926. Féhimé quant à elle – retrouvée avec Azadouhie chez des Tsiganes qui avaient appris aux fillettes à chanter, à danser avec eux de village en village – attendit davantage, quatre ans vraisemblablement, pour rejoindre sa mère et redevenir Astrig (Petite étoile).

L’attribution immédiate d’un prénom pouvait toutefois advenir, quand une situation particulièrement intolérable l’ordonnait : celle, par exemple, de deux adolescents désignés sur leur fiche par leur numéro respectif – no 1103 et no 1104 – avant de recevoir un prénom, Iskender et Souren. Pendant une dizaine d’années, leur maître ne s’était adressé à eux qu’à travers le registre de l’insulte, donnant du « giavour » à tour de bras, ou de l’« Arménien » – le terme frappe ici comme une gifle.

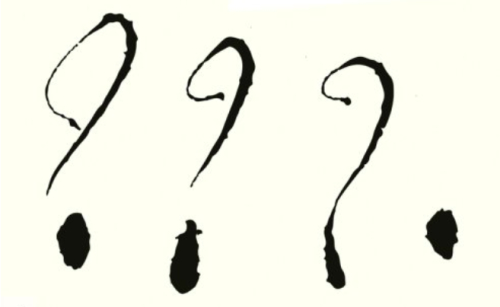

Brèves, trop brèves, ces narrations ont néanmoins leur importance, en ce qu’elles ne laissent pas les décisions prises à l’état de geste, mais leur donnent l’épaisseur d’un acte : l’inverse de ce que produisent les certificats, où ce qui a conduit à établir l’acte administratif n’y apparaît généralement pas.