L’art est là pour nous faire voir ce qu’on ne pouvait pas voir précédemment. Pour nous faire entendre ce qu’on pensait inaudible. Pour nous faire aimer ce qui nous semblait mal-aimable, incompréhensible, idiot. Les plus grands artistes ne sont sans doute pas ceux qui font la synthèse des qualités éprouvées de leurs prédécesseurs. Ce ne sont pas ceux qui exploitent et déploient ce qui a préalablement été trouvé, désigné comme « beau ». Les plus grands artistes sont ceux qui voient, expriment, donnent forme à un type de beauté qui n’existait pas avant eux, que l’on ne saisissait pas auparavant, qui n’avait pas droit de cité dans notre monde. Et leur fréquentation transforme toujours de fond en comble nos cadres de réception esthétique antérieurs. Ils modifient jusqu’à notre passé, informent jusqu’à nos croyances, imprègnent en profondeur jusqu’à la genèse de notre exégèse. Quiconque n’a pas ressenti ça n’a sans doute pas sérieusement écouté la musique de Thelonious Monk.

J’apprends l’existence de Monk à l’adolescence, dans un film de Woody Allen. C’est à Genève, en décembre 1990. J’ai quinze ans et je vais voir Alice en salle, avec mes parents. Sa musique et son visage apparaissent lors d’une scène d’amour, sentimentale et sensuelle, entre l’héroïne et un musicien de jazz. On entend une balade au piano et on voit le visage barbu et chapeauté d’un certain Thelonious Monk sur la pochette d’un trente-trois tours, avec son nom bien visible dans l’image, impossible à louper, comme un placement de produit. La balade au piano, c’est « Darn that Dream », qui apparaît sur The Unique Thelonious Monk (1956) et la pochette, c’est celle de Monk’s Dream (1963), qui ne contient pas de version de « Darn that Dream ». Les deux ne correspondent pas mais peu importe. Ce que j’entends alors, c’est un jeu de piano qui semble à la fois hésitant et précis, lent et dense, une sorte de dosage qui m’est alors inconnu entre les assonances et les dissonances et qui produit un sentiment très fort de beauté. Une forme de beauté tellement différente de ce que je croyais être beau auparavant. Une beauté viscéralement fragile, un doigté difficile à définir et impossible à reproduire ou à décrire, un jeu d’apparence incroyablement vulnérable. Cette musique m’apparaît comme l’exact contraire de la virtuosité, et pourtant j’ai le sentiment qu’obtenir une telle alchimie musicale doit excéder les possibilités de transmutation de l’homme ordinaire.

La première fois que j’achète un disque de Monk, c’est quelques semaines plus tard, début 1991. Le disque live Misterioso (1958), chez le disquaire Divertimento, dans la vieille ville. Va savoir pourquoi celui-là. Peut-être pour la pochette avec le tableau de Chirico. Peut-être à cause du titre. Je l’écoute et je suis emporté par « Evidence » que je réécoute encore et encore, en boucle. Puis, peu de temps après, j’entends chez des amis de mes parents le disque Thelonious Monk with John Coltrane (1961). Et ça y est, c’est le coup de foudre, avec le morceau « Ruby, My Dear ». J’achète alors deux disques qui contiennent le même morceau : Monk’s Music (1957) et celui-ci. Après cela, j’achète continuellement ses disques, tous ses disques, à raison d’un toutes les deux semaines, et parfois plus quand j’ai un peu plus d’argent de mes parents ou de ma grand-mère. C’est le premier musicien de jazz dont je collectionne les disques, et le premier musicien tout court dont je veux acquérir toute l’œuvre enregistrée après Zappa. Je passe alors d’« Apostrophe » à « Epistrophy ». Je ne tarde pas à reconnaître le thème de « Straight, No Chaser » joué et chanté sur Roxy & Elsewhere (1974), dans le morceau « Be-Bop Tango ». C’est le morceau où Zappa prononce l’aphorisme fameux : « Jazz is not dead. It just smells funny. »

À cette époque, je connais très peu le jazz. J’écoute Eric Dolphy parce que Zappa en parle, et Charles Mingus parce qu’il est cité dans des articles sur lui (je découvrirai plus tard que Mingus, Monk et Dolphy font partie des quelques rares noms de jazzmen dont Zappa respectait profondément les œuvres et possédait les disques). Ce dont je me rends compte, surtout, c’est que cela ne ressemble pas à l’idée que je me fais du jazz. Une idée qui est un cliché de télévision : le cliché du type qui joue du saxophone sur un pont ou dans une chambre, à New York, et qui semble faire une musique « séduisante » ou « séductrice ». Une musique « virile », une musique de dragueur. Ce que je découvre, ce que j’aime, dans les thèmes de Monk et de Dolphy surtout, c’est une dimension enfantine, foldingue, extraterrestre, proche de la ritournelle, du chant d’oiseau ou de la suite aléatoire de notes qui, répétée, devient mélodie, devient hymne. Les mélodies ressemblent à des comptines. Les rythmes sont bizarres. Chaque disque de Monk que j’achète est un apprentissage. Je l’écoute ensuite tous les jours en boucle, puis je l’alterne avec les précédents. Les morceaux qui me marquent le plus sont « Off Minor », « Brillant Corners », « Bright Missisipi », « Monk’s Mood », « Boo Boo’s Birthday », « Pannonica », « Ugly Beauty », « Remember », « In Walked Bud », « Ask Me Now », « Japanese Folk Song », et puis la balade « Crepuscule With Nellie ».

Et puis, quelques mois plus tard, je vois le film Thelonious Monk : Straight, No Chaser de Charlotte Zwerin (1988). Et là ce n’est plus seulement une question de musique. Désormais c’est l’homme que j’aime. C’est ce qu’il épiphanise. J’aime les gestes, les sourires, les remarques, les tours. J’aime les lunettes sans verre, les chapeaux dont l’excentricité me semble chiffrée comme des cryptogrammes, les danses, les frottements de pieds, les coups de doigts bagués sur le clavier et les déplacements dans l’espace qui semblent tous motivés par des raisons rythmiques indépendantes des motivations humaines habituelles. Ce n’est pas un musicien, c’est un être de musique. Un homme qui est dans la vie ce que sa musique est dans notre âme. Il semble dirigé par une force extrahumaine. Le voir se réveiller lentement et se laisser habiller par sa femme, entendre son fils raconter ses périodes de plus en plus fréquentes de silence, écouter les témoignages des autres musiciens ou le voir refuser de répondre à la question posée par son saxophoniste Charlie Rouse au sujet de la note à jouer sur un de ses thèmes…

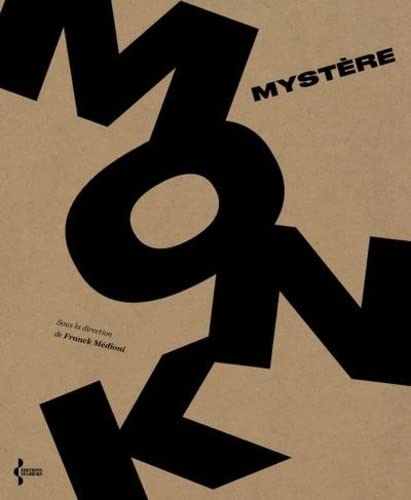

Tout cela ne me « fascine » pas. Tout cela se situe au-delà. On entre dans le mystère de l’événement musical à l’état pur. Le mystère du son, de la mélodie et du silence. Le mystère des relations rythmiques entre le monde et l’homme. Le mystère de la note, le mystère de l’équivalence entre deux notes, le mystère de l’absence de note. J’ai l’impression de planer sur ma chaise. Le plafond risque de s’effondrer tant je suis irrémissiblement poussé vers le fin-fond de l’espace, passé Jupiter et au-delà de l’infini. Je l’aime comme on aime sans retour possible, et je me rends compte, trente ans plus tard, au moment où j’écris ces lignes, que je n’ai pas encore même commencé à en approfondir la substance. Monk est infini comme l’espace, c’est le mystère du cosmos jusqu’à l’os.