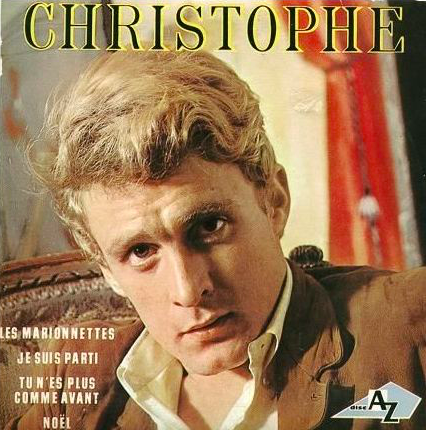

D’abord, j’ai repensé à la première fois que je l’ai vu à la télé, de la chanson Les Marionnettes, et à l’impact heureux que cette chanson a eu sur mon enfance. J’ai de suite pensé que Les marionnettes était une chanson pour enfants, et comme il n’y avait pas de chansons modernes (rock’n’roll) pour les enfants, je l’ai de suite adorée. J’étais fascinée par les marionnettes de Christophe, par ses poupées qu’il pouvait faire vivre, rire, pleurer et même donner la météo. Le fait qu’il les construise m’a émerveillée. J’ai passé de longs moments à l’imaginer dans un atelier plein de marionnettes, un théâtre, où il était une sorte de Gepetto jeune qui était l’ami des marionnettes. Avant Christophe, je n’avais pas pensé que quelqu’un puisse fabriquer des marionnettes. J’aimais Nicolas, Pimprenelle, le Marchand de sable et Nounours, mais je n’avais jamais pensé à leur fabrication, ces marionnettes étaient vivantes, présentes tous les soirs, seules leurs aventures attrapaient mon imaginaire, le nourrissaient jusqu’à m’endormir.

Ma mère nous avait montré comment, enfant, elle faisait ses propres poupées avec deux morceaux de bâton qu’elle croisait et des bandelettes de chiffon, mini-momies tristes qui me ramenaient à l’enfance misérable de ma maman, et dont j’avais honte – eh oui ! si petite, on peut avoir honte de la misère de sa maman. C’était l’époque où le monde commençait à changer : les enfants devenaient consommateurs, et le fait-maison devenait signe de pauvreté. Sans Les Marionnettes de Christophe, je n’aurais jamais trouvées belles les poupées de ma mère, sans ses marionnettes, j’aurais longtemps porté une honte injuste pour mon enfance et pour celle de ma maman. Je lui dois bien plus que de beaux moments de musiques, de chansons et de mots.

Ce matin, je le pleure comme on pleure une personne chère à son enfance, comme un enchanteur d’enfance, alors qu’il n’a pas chanté pour les enfants. Je pleure pour la place particulière qu’il avait dans la chanson française. Je pleure parce qu’aujourd’hui qu’il est mort on va le célébrer, que les journalistes cultureux vont jouer les connaisseurs, la bouche pleine de sauce Wikipédia, alors que personne parmi eux n’a pensé à faire une petite minute de soutien quand on a su qu’il était atteint par cette horreur de Covid 19. Pas une seconde, pas une chanson de lui pour lui dire notre soutien, nos encouragements quand il était à l’hosto. Il faut dire qu’on parle de tout, qu’on voit l’intimité de plein de personnes, mais on ne parle des malades qu’en un gros bloc. Pas d’applaudissements pour dire nos pensées, nos encouragements à celles et ceux qui meurent seul.e.s. Ils vont parler de lui mort, alors que vivant il a longtemps galéré, comme beaucoup de chanteurs et chanteuses de variétés, des artistes pour le peuple, trop « mineurs » pour la grande famille aristocratique de la culture française. Heureusement qu’il y a eu de jeunes talents qui ont su reconnaître le sien, qui lui ont redonné sa belle place dans le paysage des chansons françaises.

J’ai prié de toutes mes forces, maintenant je pleure, et si l’on me trouve impudique, je le suis et je l’assume. Cela dit, je me suis quand même demandée si je pleurais Christophe pour Christophe ou pour moi. Et ce matin, je sais que je pleure Christophe comme un homme de deux rives : celle où il est solaire, présent dans mon enfance, et celle où il est lunaire, plus « mature », apparemment plus exigeant. Celle d’un monde qui s’impose, qui lui impose les règles du chanteur pour adolescentes et midinettes, qui l’enferment dans le yéyé, et celle plus libre des mots de blues – et pas que des « mots bleus » – que les hommes vont s’approprier. Et j’ai le sentiment que l’homme mûri a su regarder sans complaisance le monde qu’on lui imposait quand il était jeune, ce qui lui a sans doute permis de « dé-passer » le Christophe de mon enfance, celui des filles, moins disponibles une fois adultes et mères. L’homme mûri qui a réussi à s’extirper du chanteur pour adolescentes, mais sans le nier non plus, pour devenir le compositeur génial apprécié des connaisseurs.

J’aime l’artiste modeste à la crinière de lion, le gosse d’immigrés fou de fringues folles – quand tu es gosse d’immigrés, l’injonction à être bien sapé pour être comme les autres, sinon mieux, te poursuit jusque dans ta tombe. J’aime le vieil homme à la voix androgyne qui montait jusqu’aux impossibles, quitte à dérailler un peu, comme les vieux chanteurs de blues, une voix qui montait là où peu de voix d’hommes voulaient aller, par peur de se montrer moins hommes. Comme dans La Man, avec Biyouna, où sa voix monte, monte, quand il dit :

« N’Heb el Mouhel » [1]

J’aimerai toujours Christophe, celui qui n’a pas lâché la chanson, qui s’y est accroché si différemment des autres de sa génération, et qui a fait œuvre de yéyé à blues, utilisant voix, instruments et mots sur le fil du danger que cela pouvait être. De son parcours, pour moi, resteront les traces de pas d’un funambule, qui formeraient comme des notes de musiques sur des fils tendus entre les deux rives : celle du Christophe de mon enfance, chanteur yéyé pour adolescentes, et celle du Christophe Bevilacqua, chanteur de blues aux mots bleus pour initiés. De yéyé à blues, de femmes à hommes, d’une génération à l’autre. Un jour il serait intéressant d’écrire le rapport des genres et des classes aux musiques et aux chansons.

M’interroger sur mes larmes pour Christophe m’a donné enfin à regarder, depuis ma rive de femme de soixante piges, la rive de mon enfance pleine de chansons. Et de quoi d’autre pouvait-elle être pleine ? Quand tout est fait pour que ta cité soit écartée de la vie, quand tu vis en France comme dans un camp de réfugiés, quand tes parents galèrent à te nourrir, à te maintenir propre, bien habillée et polie sans qu’il n’y ait un seul centime possible pour les loisirs, quand il n’y a pas un centime pour jouer, il ne reste que le gratuit. Et quoi de plus gratuit qu’une chanson qui passe à la radio ? Qu’une chanson entendue dans une rue ou à la télé ? Tu m’étonnes que les esclaves ont inventé le jazz, le blues, le gospel, le bélè, etc. Et qu’ils se le sont transmis de siècle en siècle comme héritage. Quand tu n’es rien aux yeux de l’autre, quand tu n’as rien, rien du tout, tu as encore et malgré tout chanter – que ce soit du chanter triste, du chanter léger ou du chanter gai.

Ces vingt-quatre heures de larmes non-stop pour Christophe m’ont permis de comprendre que dans notre cité les chansons étaient nos jouets. On pouvait y jouer seule ou à plusieurs. Des chansons-jeux de société, quand on faisait nos spectacles pour les minots, où j’excellais dans l’imitation de Pétula Clark, où mauvaise perdante je voulais être une des sœurs jumelles des Demoiselles de Rochefort. Des chansons-toboggans et balançoires qu’on n’a jamais vu que dans nos rêves d’enfants, des chansons-rêves de vélos et patins à roulettes, des chansons-dînettes, des chansons-poupées, des chansons-marionnettes quand en fin de compte ton enfance n’a même pas ficelles ni papier.

Avoir eu des chansons à la place de jouets n’est pas dramatique, loin de là, et je ne changerai mon enfance contre aucune autre, jamais. C’est une vraie richesse qui fait du bien à chaque instant, j’adore être surprise de connaître des paroles de chansons dont j’avais oublié l’existence. Et en plus, c’est à savourer, connaître par cœur des chansons françaises oubliées de la majorité permet d’envoyer un joli bras d’honneur à toutes les injonctions à l’intégration. Moi, la France, je peux la chanter, de Maurice Chevalier à Fréhel, en passant par Cloclo et Léo Ferré, Étienne Daho et Marina Vlady, l’amoureuse des voleurs de chevaux. Mon coffre à jouets est immense, mes parents y ont mis des jeux algériens, du Chaabi, du Chaoui, les années y ont rajouté du Raï, puis il y a ceux de mes voyages, de mes rencontres, sublimes.

Dans mes larmes pour Christophe, j’ai trouvé l’ultime cadeau de l’enchanteur de mon enfance : m’avoir rappelé que j’ai eu et que j’ai le plus beau des coffres à jouets qu’on puisse avoir. Presque le même que le sien, peut-être. Repose en paix mon Christophe, et mille mercis pour les bonheurs, les émotions qu’en pudeur, douceur et grandeur tu m’as donnée.