Fin 2012 : en France des centaines de milliers de personnes manifestent contre le projet de légalisation du mariage des couples de même sexe, finalement votée en 2013. À cette époque, je suis à New York, où ce mouvement dit de la « Manif pour tous » étonne, et écorne la réputation de progressisme sexuel dont bénéficie la France outre-Atlantique. Dans le cadre de mon enquête, je rencontre de nombreux habitants de Brooklyn comme Isabelle, lesbienne de 38 ans, Française comme moi mais installée de façon permanente à New York. Elle habite dans le quartier de Park Slope, dans sa partie sud encore en voie de gentrification où sa femme et elle ont acheté un appartement. Je lui demande si elle a déjà été confrontée à des insultes, à de la violence et elle me répond :

« Non. Jamais à New York. Je vais te dire la seule fois, c’étaient des gens qui se sont moqués de nous, “ah les deux lesbiennes à côté”, et c’étaient des Français dans un restaurant ! J’ai rien dit et j’aurais pu dire, ‘franchement je comprends ce que vous dites’, c’est pas très sympa. Ils ne disaient rien de bien méchant, mais quand les gens se foutent de ta gueule et que tu es à côté, c’est pas très agréable. Mais c’est la seule chose, sinon rien. Mais c’est l’indifférence générale ici. »

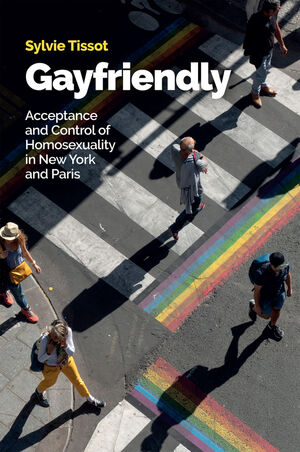

Cette réponse pourrait signer la fin de l’interrogation que semble annoncer ce livre : l’acceptation de l’homosexualité est-elle plus avancée à Paris ou à New York ? La banalisation qui règne dans la célèbre ville étasunienne, les droits qui ont été conquis, et plus encore l’ardente célébration d’une certaine gayfriendliness contrastent, non seulement avec le mouvement réactionnaire de la Manif pour tous de 2012-2013, mais aussi avec les hésitations plus grandes, le moindre enthousiasme et la moindre institutionnalisation dont la cause des gays et des lesbiennes fait l’objet de l’autre côté de l’Atlantique. À leur manière pourtant les Parisiens sont aussi ga-friendly et le sont sans doute de plus en plus, comme le montrent, par exemple, les chaussées des quelques rues du quartier gai du Marais où des arcs en ciel ont été peints par la mairie. Dans les deux villes en effet, on retrouve, au niveau des institutions comme chez de nombreux habitants, une condamnation de l’homophobie qui semble mettre fin à des décennies de stigmatisation, de haine, de traque.

Plutôt qu’établir un palmarès, ce livre a donc un autre objectif : comprendre les voies particulières empruntées dans les deux pays pour arriver à ce progrès social, en dégageant deux manières, en somme, d’être tolérant. Mais je ne propose pas seulement une comparaison ; ma recherche vise à interroger l’ambiguïté profonde dudit progrès, dont on semble ne pouvoir se réjouir que pour, immédiatement, l’interroger. Dès les années 1990 en effet, alors que les revendications liées aux unions, à la famille ou encore à l’intégration dans l’armée commençaient à être entendues, certains auteurs ont attiré l’attention sur les effets pervers de ces victoires.

C’est dans les termes de la « normalisation » ou encore de l’« homonormativité » (Duggan 2002) qu’un feu de critiques a ciblé l’évolution des modes de vie gais et la fin de la subversion qui les caractériserait. Finie la contestation radicale de la société, en conjonction avec les mouvements noirs, féministes et anticapitalistes. Invisibles, désormais, les lieux de rencontre dédiés à la sexualité récréative et aux sociabilités alternatives. Des associations mainstream soutenues, grâce à d’importantes opérations de fundraising, par des gays blancs aisés réclameraient désormais, via l’accès au mariage et à la famille, l’intégration sociale (Warner 2000), tandis que des opérations d’ampleur, qualifiées d’« homonationalisme » ou de pinkwashing, viendraient récupérer la cause LGBT à des fins commerciales ou impérialistes (Puar 2002).

Par rapport à ces travaux, mon ambition est double. Il nécessitait, on le verra, une enquête sociologique. Premier objectif : je voudrais comprendre la spécificité d’un progrès social qui, comme bien souvent (pensons aux acquis du mouvement des droits civiques ou encore du féminisme), n’est pas un phénomène linéaire. Il ne peut se décrire comme le passage de l’intolérance à la tolérance, de la haine à l’acceptation : il redessine plutôt les frontières. Il s’accompagne de nouveaux droits et, en même temps, fait surgir de nouvelles contraintes.

Les évolutions du traitement juridique de l’homosexualité sont assurément considérables. En 1981, la France s’est démarquée de la classification pathologisante de l’Organisation mondiale de la santé. La répression a officiellement cessé, tandis que les derniers textes discriminatoires à l’encontre des personnes homosexuelles ont été abolis. Aux États-Unis, l’évolution a été similaire, même s’il a fallu attendre 2013 pour que la Cour suprême déclare anticonstitutionnelles les lois dites anti-sodomie encore en vigueur dans quatorze États à cette date. Dans les deux pays, la lutte contre les discriminations a pris la suite du combat contre la pénalisation, et l’union des personnes de même sexe est devenue un enjeu juridique et politique de premier plan jusqu’à sa progressive légalisation. En France, la loi sur le pacte civil de solidarité (Pacs) en 1999 a précédé la reconnaissance du droit au mariage et à l’adoption en 2013. De l’autre côté de l’Atlantique, où plusieurs États ont reconnu le same sex marriage depuis 2003, la Cour suprême a déclaré en 2015 que l’interdiction de ces unions était anticonstitutionnelle.

Si, en dépit de ces acquis, l’ère de l’égalité n’est pas advenue, est-ce parce que des résistances perdurent au sein de l’opinion publique ? En réalité, l’évolution de celle-ci a suivi un chemin parallèle aux transformations juridiques, comme le suggèrent de nombreux sondages et enquêtes [1]. À Paris et à New York (mais le constat pourrait s’élargir à de nombreuses autres villes), le rejet de l’homosexualité semble même être devenu une attitude proscrite, relevant d’une histoire ancienne. Dans les quartiers du Marais et du Park Slope où j’ai mené mon enquête, la présence de gays et de lesbiennes parmi les amis, collègues et voisins des habitants hétérosexuels s’est banalisée, et le soutien au mariage des couples de même sexe est souvent évident, voire enthousiaste.

Bref : ces hétéros sont (et se disent souvent) gayfriendly.

Cette gayfriendliness comporte toutefois de grandes ambivalences dont témoignent les propos de certains habitants que j’ai rencontrés, affichant par ailleurs un rejet ferme de l’homophobie. Ainsi, tel Parisien, naguère adepte de sorties dans les bars du Marais, soutient, tout en qualifiant cette institution de « ringarde », l’accès au mariage pour les couples de même sexe, mais il exprime des réserves sur l’homoparentalité, comme sa compagne qui évoque auprès de moi l’idée d’une nécessaire « différence ». Une Newyorkaise qui a fait un don pour la campagne en faveur du same sex marriage et se réjouit d’habiter dans un quartier où les écoles sont « gayfriendly » et que pourra fréquenter son fils, me précise toutefois incidemment que ses amies lesbiennes, nombreuses et toutes en couple, n’ont pas un look « stéréotypé » (comme des cheveux courts).

Les propos de ces deux enquêtés que nous retrouverons plus tard, disent deux choses. D’abord ils laissent entrevoir deux modèles nationaux, reposant sur une combinaison différente des éléments (conjugaux, sexuels, familiaux etc.) qui définissent la respectabilité.

Ensuite, on le voit : les critères de la gayfriendliness sont multiples et les attitudes ne sont pas toujours cohérentes. Renonçant à décréter ce que doit être la gayfriendliness et à mettre en lumière des décalages par rapport à cet idéal, je me donne donc plutôt comme objectif de montrer comment acceptation et distanciation peuvent coexister chez une même personne, comment un quartier peut être à la fois inclusif et excluant. Quelle est la formule de cette attitude nouvelle et à certains égards surprenante, qui semble ne bannir le rejet que pour introduire de nouvelles distances ? Il restera aux lecteurs de décider si les transformations qu’elle engendre sont satisfaisantes ou décevantes, s’il faut s’en réjouir ou les déplorer. Et les hétérosexuels qui se pensent et se veulent tolérants y trouveront peut-être matière à réflexion.

J’évoque ici les hétérosexuels car, outre l’analyse d’une attitude nouvelle et intrigante, le deuxième objectif du livre est de montrer que, à la faveur de ces nouveaux positionnements, ce n’est pas seulement la place de l’homosexualité dans les sociétés contemporaines qui est en jeu ; c’est l’hétérosexualité qui se reconfigure. Un changement historique est en effet intervenu : les hétérosexuels ont changé face à l’émergence des mouvements gais et lesbiennes. Ils ne sont pas simplement plus tolérants, ils sont hétérosexuels différemment, en renonçant à certains de leurs privilèges (l’accès réservé au mariage et à la vie familiale) mais en en affirmant d’autres (la sélection des gays et des lesbiennes respectables et la valorisation précautionneuse, contrôlée de la tolérance sexuelle). S’il intègre à l’enquête des entretiens avec des gays et des lesbiennes, ce livre a donc comme originalité de porter le regard sur les hétérosexuels en interrogeant la place nouvelle prise aujourd’hui par l’homosexualité, non seulement dans leurs opinions, mais aussi dans leurs trajectoires biographiques, leurs relations professionnelles, amicales et de voisinage, leur vie publique et privée, sociale et intime.

Bien entendu, les hétérosexuels sont loin d’être oubliés dans la recherche en sciences sociales — en réalité ils sont même omniprésents —, mais ils sont peu étudiés comme tels [2]. Alors que l’homosexualité, qu’elle soit perçue comme pathologique ou non, est constamment interrogée et scrutée, l’hétérosexualité semble toujours aller de soi. À contrecourant de cette manière de voir, des enquêtes ont tenté de mesurer et décrire l’acceptation plus grande de l’homosexualité (Dean 2015 ; Rault 2016) ; d’autres, récentes également, se sont penchées sur l’hétérosexualité en tant que telle. Plusieurs années après que Monique Wittig appelait à interroger le « régime politique » de l’hétérosexualité (1992), Jane Ward (2015, 2020) propose par exemple de décortiquer une culture hétérosexuelle structurée par la violence masculine, mais recelant aussi des contradictions, des surprises, et, espère-t-elle en tant qu’alliée bienveillante, de potentielles émancipations. C’est dans la même veine des études critiques sur l’hétérosexualité [3], par un même geste consistant à renverser le regard des dominés vers les dominants, que j’entends apporter une contribution. Précision importante : les bi et les trans ne sont pas absents de ce livre. La question de savoir si la gayfriendliness devient ces dernières années une LGBT-friendliness mérite d’être posée. Je défends néanmoins l’idée que cette nouvelle hétéronormativité a été principalement façonnée à partir d’un certain rapport aux gays et aux lesbiennes.

J’ai choisi d’étudier celle-ci en tant que sociologue spécialiste de la ville, en menant durant plusieurs années une enquête de terrain dans deux quartiers de Paris et de New York. J’ai interviewé 95 personnes, dont deux tiers d’hétérosexuels (je reviens plus bas sur les modalités de l’enquête), que, pour un certain nombre, j’ai également côtoyés de manière informelle, en fréquentant cafés et commerces, associations et coopérative alimentaire, églises et synagogues. Ce faisant, j’ai pu aller au-delà des déclarations et, en m’insérant en partie à leur sociabilité, mettre au jour les normes qui sont produites et relayées dans une série d’institutions locales. Mener l’investigation au sein d’espaces circonscrits produit des résultats riches ; cela permet de saisir comment, où, quand, sur quels modes se nouent les relations entre voisins, parents d’écoles, clients de cafés de différentes orientations sexuelles. Au-delà d’un drapeau arc-en-ciel et d’un soutien de rigueur au mariage des couples de même sexe, comment se traduit concrètement la gayfriendliness revendiquée ? Seule une enquête de terrain était susceptible d’apporter des résultats étayés à cette question.

Je suis ainsi arrivée à deux résultats principaux, que je ne fais ici qu’esquisser pour laisser les lecteurs les découvrir au fil des pages. D’abord, comme d’autres travaux l’ont montré, loin de la « fantasy of completion » (Walters 2014, p. 2), la gay-friendliness s’accompagne d’injonctions fortes, de réserves marquées, d’exigences implicites – le mot même de tolérance indique que ce qu’on tolère reste problématique (Brown 2008). Pourtant la contrepartie du progressisme ne se réduit pas à une « assimilation » ou à une « normalisation ». En d’autres termes, les hétérosexuels ne demandent pas aux gays et aux lesbiennes de leur ressembler, ou pas seulement. Certes le fait de voir chez eux des gens « comme soi » (par exemple désireux de se marier) est un moteur puissant d’acceptation. Mais cette acceptation – et c’est une de ses ambiguïtés – repose aussi, et de manière tout aussi décisive, sur la valorisation, subtile et mesurée, de la différence. L’altérité elle-même est positive quand elle est l’élément d’une « diversité » appréciée, pour soi et ses enfants, et d’une sociabilité riche, qu’elle est la caractéristique d’un quartier « cool », mais à condition que cette altérité acceptable soit acceptable. Dans les quartiers du Marais et de Park Slope, les gays et les lesbiennes doivent être respectables, ce qui ne veut pas dire qu’ils doivent être comme les hétérosexuels. Ils doivent être normaux mais pas complètement, ressemblants mais toujours différents, pour servir les usages stratégiques, et pas forcément conscients, de l’empathie pour l’homosexualité. Plus qu’une hétéronormativité, il y a un contrôle de la manière d’être gai, qui peut varier grandement – et c’est là un autre indice de ce pouvoir – selon les moments, les lieux, les interlocuteurs.

Si des relations de pouvoir se manifestent par un contrôle de la différence plus que par une injonction à la ressemblance et si elles restent, en dépit d’indéniables progrès, brutales, c’est pour une raison qui constitue l’autre grand résultat de l’enquête : la gay-friendliness, dans les formes frappantes qu’elle a prises aujourd’hui, est née « d’en haut », dans un milieu bien particulier que l’enquête dans le Marais et de Park Slope permet d’approcher – celui d’habitants aisés, riches en capital culturel, appréciant la diversité, et organisant celle-ci (Tissot 2015). Il n’y a pas de stratégies conscientes, mais il y a des intérêts puissants, qui sont d’ailleurs tout aussi moraux qu’économiques. Et c’est au sein de quartiers anciennement gais, qui ont perdu leur caractère marginal, voire alternatif au fur et à mesure que la gentrification progressait, que s’est inventée une certaine manière d’être avec et d’apprécier les gays et les lesbiennes : d’où le choix, peut-être surprenant, d’une enquête qui ne porte pas sur les lieux où sévit de façon flagrante l’homophobie mais sur des espaces dont les habitants cultivent, ouvertement, avec vigueur parfois, la tolérance.

Il y a un siècle, de tout autres espaces autorisaient, dans de nombreux endroits interlopes, les relations sexuelles entre hommes : c’était le cas de certains quartiers populaires de New York étudiés par George Chauncey (2003). Aujourd’hui, le changement vient des classes supérieures, ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire que les autres classes sociales sont moins tolérantes : elles le sont différemment. Cet enjeu de classe est décisif.

D’abord il explique que cette manière d’être tolérant se soit imposée dans l’espace public, au détriment des formes d’acceptation qui existent chez d’autres groupes sociaux et qui restent largement invisibles. En effet, avec cette gay-friendliness s’est aussi imposée l’idée que les plus tolérants aujourd’hui se situent parmi les groupes les plus diplômés. En réalité, il s’agit d’une représentation d’eux-mêmes, qui recueille aujourd’hui un large consensus et que je conteste dans ce livre.

Si l’on revient à la place des gays et des lesbiennes aujourd’hui, la question de la classe sociale se manifeste de bien d’autres manière. Elle est même déterminante tant elle façonne cette manière particulière d’être tolérant en exigeant des gays et des lesbiennes une respectabilité sociale reposant sur la séparation du public et du privé (et la relégation de la sexualité dans le privé), une distribution minutieuse des lieux et des moments où l’homosexualité est visible, voire désirable, l’intégration du rapport à l’homosexualité dans la définition du bon goût et de la distinction culturelle (Bourdieu 2010), un contrôle strict dans ses (bonnes) manières et le bannissement de tout ce qui peut apparaître comme vulgaire. Nous le verrons : ces exigences pèsent sur les gays et les lesbiennes mais aussi sur les hétérosexuels, enjoints, en étant gayfriendly, à être de « bonnes » personnes, des voisins respectables, contrôlant les « autres », mais se contrôlant également eux-mêmes, surveillant leurs comportements et leur langage, choisissant soigneusement leurs amis et l’école de leurs enfants.

Lire la partie 2 de l’introduction.