Premier extrait : « Un mot explosif »

Le 2 octobre 1975 sous la Coupole du Conseil national, la chambre basse du parlement suisse, une pluie de couches souillées s’abat sur les parlementaires et le chahut des assaillantes les oblige à interrompre leur débat sur l’interruption volontaire de grossesse. Une quinzaine de femmes chantent en chœur « c’est nous qui déciderons », jettent des tracts et sèment le désordre. L’image fait sourire, elle nous séduit encore aujourd’hui car elle évoque un moment joyeux, plein d’excès et d’impatience. Elle matérialise une idée qui garde quelque chose de vivant pour nous, même une cinquantaine d’années après les faits.

Mais quoi exactement ? Bien sûr on pourrait dire que la situation des femmes a finalement peu changé, ainsi ce moment nous parle car l’enjeu lui-même est encore d’actualité, tant les résistances au droit à l’avortement restent puissantes et organisées dans de nombreux pays. Pourtant, je pense que ce qui imprime à cette image cette force et cette actualité ce n’est pas tant le sujet, l’avortement, que l’incongruité d’une couche, volant à pleine vitesse au-dessus d’un parterre de parlementaires quasi exclusivement masculins tentant de se mettre à l’abri du projectile odorant. Ce renversement carnavalesque désigne les responsables, et matérialise un nouveau partage, une interruption qui vient signifier qu’un autre ordre des choses est possible.

Ainsi, cette pratique de désordre n’a pas pour but premier d’exiger un droit ou d’instaurer une forme d’égalité. En interrompant le débat parlementaire, en menaçant les tenants de l’ordre grâce à des couches chargées, l’action des militantes du MLF suisse ouvre une brèche et donne à voir quelque chose de nouveau. Pour reprendre le vocabulaire de Jacques Rancière, un autre partage des places des unes et des autres, un nouvel agencement de l’ordre social, un autre mode de représentation politique sont possibles.

La mise en visibilité d’une autre forme de partage caractérise bien des actions féministes. Il ne s’agit pas seulement et pas toujours de réaliser un coup médiatique visant à assurer une reprise des discours féministes dans les médias ou à visibiliser l’existence des militantes féministes (même si, dans les années 1970 il s’agit bel et bien là d’un enjeu de taille, les journaux traditionnels refusant systématiquement de publier les textes proposés par les militantes). Il s’agit d’imaginer et de visibiliser une organisation politique du social différente : le dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu, le 26 août 1970, invite à repenser l’idée de service à la patrie, de ce qui est reconnu comme commun et public. La grrr-rêve des femmes de juin 1974 à Paris voit quelques groupes féministes laver et étendre leur linge dans la Fontaine des Innocents, politisant ainsi le travail domestique et de care, invitant à repartager les frontières entre le public et le privé. Souvent, suivant le slogan « le personnel est politique », c’est cette ligne de partage entre ce qui relève de l’intérêt de « tous », le public, et ce qui ne concerne que quelques-unes, le privé, qui est déconstruite.

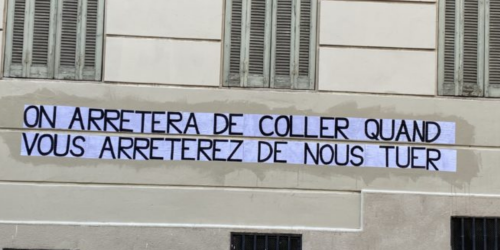

Parfois, la mise en visibilité n’est pas événementielle et les feuilles A4 des colleuses féministes dans les villes françaises sèment, elles aussi, le désordre, sans fanfare et sans médias, en matérialisant des voix qui n’ont pas droit de cité, en détournant l’espace public et sa norme d’anonymat pour en faire un support accueillant pour des discours marginalisés et un espace d’interpellation politique.

La visibilité d’un autre partage n’a pas besoin de prendre la forme de coups d’éclat et d’actions directes, un vocabulaire politique privilégié dans le contexte des années 1970 mais devenu aujourd’hui concrètement difficile et coûteux à mobiliser en raison des tendances sécuritaires et de la surveillance des espaces publics, ainsi que de la répression pénale de toute forme de désobéissance civile. Quelques petites lettres x, æ, z, glissées au creux des mots pour les dégenrer, des ponctuations qui déconstruisent les terminaisons : ces inscriptions subreptices suffisent à ébranler la langue française, sa vénérable Académie et avec elle toutes nos institutions soudain confrontées à des demandes de tolérer, ou d’instaurer, l’écriture inclusive. Cette présence typographique dans la langue rend sensible – visuellement, phonétiquement – qui devient visible, qui possède les mots et le langage pour participer à ce qui nous est le plus commun, à savoir la langue. Au cœur même de la langue, le désordre de l’écriture inclusive, non-binaire ou post-binaire, ne visibilise pas seulement de nouvelles identités, mais aussi encore une fois de nouveaux découpages entre le centre et les marges et libère en même temps une inventivité folle, comme en témoignent les expérimentations typographiques quasi infinies de la collective ByeBye Binary.

En rendant visible, en matérialisant, par des petites affiches, des typographies ou des couches volantes, un autre partage possible, un autre ordre social imaginé, les pratiques de désordre dénaturalisent l’ordre des choses. Pour reprendre Rancière, le qui et le quel ne sont plus associés comme il est attendu, et le désordre prend le pas sur la police, ce principe de disciplinarisation et de maintien de l’ordre. Les pratiques féministes font apparaître de nouvelles réalités, elles les rendent visibles et transforment le sens et la valeur commune qui leur est accordée : la séduction insistante devient violence sexiste, les jouets et vêtements rose et bleu deviennent des technologies de genre chargées de discipliner les corps, l’absence de corps identifiés comme féminins dans les assemblées politiques devient synonyme de faillite démocratique.

Ces pratiques transgressent l’ordre et refont notre monde. La politique féministe n’est alors pas l’utopie d’un monde futur qui instaurerait un nouvel ordre social égalitaire (selon quels critères ?) ou libéré (de quoi ? par qui ?), mais plutôt elle se loge dans ces interruptions qui, ici et maintenant, redéfinissent ce qui est commun et brouillent des frontières. Les grèves féministes, autant du travail productif que du travail reproductif, non seulement visibilisent des torts, des injustices, donnent de la voix à celles qu’on n’entend pas, dénaturalisent les tâches et fonctions assignées aux femmes, mais aussi remettent en cause le découpage entre le privé et le public, les frontières du marché et du travail. L’émancipation n’aura pas lieu demain, quand toutes les conditions seront réunies, quand toutes les lois seront votées. Elle existe plutôt, furtive, dans ces interruptions, ces inventions, et se conjugue au présent.

En ce sens, la réduction du féminisme a un projet d’égalité ou d’égalisation constitue, selon moi, un vaste contresens du projet féministe, de son ADN politique. Comme le souligne encore Rancière, les pratiques d’émancipation ne demandent pas l’égalité, elles la présupposent. Ainsi le féminisme commence par l’égalité, c’est son point de départ, pas son point d’arrivée. Les exemples de ces pratiques de désordre rappellent aussi que la conception de l’émancipation féministe est loin de se fonder sur l’identité « femmes » ou de contribuer à la figer. Entre le nom, l’identité assignée, et la pratique de désordre se loge un écart, commun à tout projet d’émancipation, à savoir un processus de subjectivation politique, une désidentification plutôt qu’une identification avec la place attribuée par l’ordre social. En effet, au cœur des pratiques d’émancipation, il y a un processus de soi à soi, celui par lequel on dénaturalise sa place, son identité assignée, et on en vient à se dire féministe. C’est cet énoncé qui sous-tend la possibilité des pratiques de désordre, mais que signifie-t-il exactement ?