« Saturday Night Live », 1992

Au coin de la St. Mark Place et l’Avenue A, il y avait un bar irlandais minuscule qui était tenu par un irlandais gigantesque avec des cheveux poivre et sel, longs jusqu’aux épaules. Il avait le dos voûté tellement il était mal dans sa peau, mais c’était un bon gars. Il était gentil. Ouais. Il était toujours habillé en noir et avait l’air si triste que son visage ressemblait à l’Irlande, mais s’éclairait comme l’Angleterre dès qu’il voyait sa copine, tellement il l’aimait.

Par contre, les bars irlandais : je déteste. Rien que des gens bourrés qui s’accrochent à ton bras, et te racontent n’importe quoi en chialant. J’aime pas la musique irlandaise non plus, mais j’aime bien me rouler un joint. Alors je m’asseyais dehors sur le trottoir en espérant ne pas voir débarquer ce salaud de flic avec sa moustache guidon débile à la prince Albert, qui un jour avait shooté dans le pétard que je tenais à la main. On disait que quand il n’était pas de service, il fréquentait les prostituées dans les appartements au-dessus des boutiques et sniffait de la coke. Il aurait mieux fait de fumer des pétards et de laisser les dames tranquilles.

Une nuit, vers une heure du matin, juste en face du bar irlandais, j’ai remarqué un bar à jus qui venait d’ouvrir. Un panneau à l’entrée annonçait qu’il était ouvert jusqu’à l’aube. D’où j’étais, je voyais de jolis tableaux colorés aux murs et des piles d’oranges et de pommes près de la caisse, comme une joyeuse antithèse visuelle de l’Irlande.

Les gens avaient l’air de bien rigoler là-dedans. Alors j’ai pris mon barda et j’ai traversé la rue. Bon sang de bonsoir ! À l’intérieur, des Antillais avec de longs dreads roulaient de l’herbe dans des feuilles de tabac frais en écoutant de la musique rasta. Le bar irlandais pouvait bien aller se faire foutre, le bar à jus deviendrait mon nouveau chez moi.

À partir de ce moment-là, je ne suis plus allée au bar irlandais que pour faire le plein de café. Les Antillais, eux, ne traversaient jamais la rue pour traîner là-bas. Ils se méfiaient des Blancs américains. Ils se méfiaient aussi du café.

Au début, ils croyaient que j’étais un garçon. Ils étaient tous pétés de rire quand ils ont compris. C’est qu’un soir j’ai dit que j’étais amoureuse de Robert Downey Jr. Alors, ils ont cité des passages de la Bible condamnant l’homosexualité, et puis leurs visages sidérés se sont mis à pleurer de rire lorsque j’ai ouvert mon manteau et relevé mon pull pour leur montrer mon vieux soutien-gorge de chez Dunnes et mes vergetures de grossesse.

Évidemment, je n’y connaissais rien au rayon rastafari. Le premier truc qu’a dû m’apprendre le gérant du bar c’est :

« C’est pas parce que tu portes des dreads que t’es rasta. »

Encore des rires. Eh ben il n’a pas fallu longtemps pour que j’en aie la preuve. Il s’appelait Terry. Il venait de Sainte Lucie. Il était petit, comme moi. Il avait la peau claire couleur pâte d’arachide. Il m’a raconté qu’il y a bien longtemps, quelqu’un de sa famille avait couché avec un Chinois. Je lui ai dit qu’on avait un truc en commun, vu que si j’avais la peau de la même couleur, c’est qu’il y a bien longtemps, quelqu’un dans ma famille avait couché avec un Espagnol.

J’avais fui Londres pour aller à New York au milieu de l’hiver, et j’avais oublié de mettre un manteau dans mes bagages. J’étais gelée. Terry a pris sa voiture pour aller jusque chez lui m’en rapporter un des siens. Une immense parka noire en cuir. Carrément trop grande pour moi. Je flottais dedans. Tous les gars se moquaient de moi. Mais je l’aime plus que n’importe quel vêtement de chez Chanel. Parce qu’il était à lui.

Il est devenu mon guide. Je ne lui avais rien demandé, mais il a décidé de m’instruire parce que je n’arrêtais pas de lui poser des questions sur le mouvement rastafari. Des fois, à sa façon de me regarder avec son air perplexe, je savais qu’il se demandait :

« Quel message m’envoie Dieu à travers toutes ces questions ? »

Mais je ne savais pas encore pourquoi ça le tracassait. Ça m’inquiétait. Il devenait terriblement calme et continuait à plier ses T-shirts comme si de rien n’était

Au petit matin, il me conduisait un peu en dehors de la ville pour manger de l’aki et de la morue salée avec des anciens : des épiciers, des poissonniers et des bouchers. Dans les coulisses de leurs échoppes ou de leurs entrepôts, il y avait toujours un ou deux canapés déglingués et une cuisine de fortune.

Ces gars-là n’étaient pas tous des rastas, mais la plupart l’étaient. Ils avaient entre quarante et soixante-dix ans environ. Ils étaient toujours au minimum trois. Ils attendaient ensemble que le jour vienne. Sans s’endormir. Comme ça, Dieu n’avait pas à les réveiller pour leur demander :

Pourriez-vous Me tenir compagnie dans Ma folie ?

Les Jamaïcains ne sont pas bavards. Au début, ça me mettait mal à l’aise parce que les Irlandais ont horreur du vide. Mais voilà que je me retrouvais bientôt dans des camionnettes pleines de poissons, à faire des livraisons, en silence, comme je le faisais avec mon grand-père.

Je croyais qu’ils ne parlaient pas parce qu’ils ne m’aimaient pas, mais en fait c’est parce que ce sont des veilleurs. Ils veillent sur Dieu partout où ils vont. Ils sont comme la garde rapprochée de Dieu. C’est comme ça qu’ils se voyaient et c’est exactement ce qu’ils sont.

Ils sont comme l’archange saint Michel guidant la milice céleste des anges du Bien contre Satan. Comme des millions de saint Michel regroupés pour former un immense foyer prophétique. Ils guettent aussi Satan. L’ennemi de Dieu. Le diable est leur Lee Harvey Oswald [1] à eux. Quand ils parlent, c’est pour parler de la Bible.

Dans leurs arrière-boutiques, ils m’appelaient « ma sœur » ou « ma fille » en me tendant une assiette pleine. Ils disaient « juste un peu ». Ils s’inquiétaient de ne pas me voir manger. C’est vrai que je n’ai jamais beaucoup mangé. Je me ronge trop les sangs. Les anciens ne mangent pas de viande, mais ils mangent du poisson frit avec des patates douces, du riz et des pois. Leur riz et pois est en fait du riz avec des haricots rouges cuits dans du lait de coco. La meilleure nourriture au monde. J’étais rassurée parce qu’en vrai, je déteste les petits pois plus que tout, sauf pour jouer à s’en mettre un congelé dans une narine, boucher l’autre, et l’envoyer le plus loin possible.

Les anciens ne disaient pas « Irlande ». Ils disaient « Irie-land » [2]. Ils lisaient les Nevi’im, les livres des prophètes, pendant que je me goinfrais dans mon coin, sans avouer qu’autant j’adorais cette nourriture, autant je me sentais humiliée, comme quand j’étais petite, par le fait de devoir admettre que j’avais faim. C’était trop lié à ma mère – insupportable pour moi. La nourriture se transformait en pierre dans ma bouche, comme la femme de Loth quand elle regarde en arrière. Je résistais à la faim pour ne m’en remettre qu’à Dieu.

Mais les anciens avaient raison. Ils insistaient sur la nécessité de bien manger, pas juste de manger. Ils me resservaient avec une cuillère en bois en gloussant doucement de plaisir quand mon assiette était vide. En fait, ils me traitaient comme un petit chat abandonné. Ils disaient que mes moustaches étaient aussi blanches que les leurs.

À partir du moment où je me suis sentie bien avec eux, ils ont tous décidé de m’instruire. Ils l’ont fait sans même que je m’en rende compte. Ils ne m’installaient pas devant eux pour me dire ceci ou cela. Ils le faisaient à travers les conversations qu’ils avaient quand j’étais là.

Ils lisaient le livre de la Révélation et s’enflammaient pour savoir s’il annonçait la fin de l’aliénation. En sautant de joie et en riant. Ils criaient : « Jah » et « Rastafari ! » et « Rasta je suis ! », levant leurs bras au ciel, comme si la prophétie était déjà réalisée.

Le seul sujet qui me concernait directement, c’était l’Irlande :

« L’Angleterre est l’ennemi naturel de l’irie-land. Tu vois pas ça ? »

Je répondais qu’il faudrait que je sois aveugle pour ne pas le voir. Et ils me disaient :

« Et le pape est le diable. Donc le diable est le vérita-a-able ennemi. »

Ils me disaient :

« Jah vivra sur terre parmi les hommes. »

Dans le bar de Terry, il y avait une peinture rasta au mur. C’était l’intérieur d’une cathédrale, avec un autel au bout de la nef pavée d’un carrelage noir et blanc. Un roi tout maigre avec le plus doux des visages qu’on puisse imaginer y était assis sur un trône doré recouvert d’inscriptions amhariques. Des anciens à la peau très noire étaient assis et formaient une haie d’honneur jusqu’à lui. Mais ils étaient flous. Difficile de voir ce qu’ils étaient : des lions ou des sages. Une femme minuscule dans une robe blanche longue et ample se tenait au pied du trône, face à l’empereur, la main droite tendue. Elle lui demandait d’entrer dans la ville. Le trône était si haut que sa main ne lui arrivait même pas au niveau des genoux. Il était confortablement assis, un bras replié sur l’un des accoudoirs, la tête légèrement penchée en avant. Il souriait gentiment. Sa peau à elle était blanche et son crâne rasé.

Tôt, un soir, alors que j’étais à New York pour répéter avant le « Saturday Night Live », et tandis que je contemplais ce tableau, Terry fit brusquement signe à tout le monde de partir, sauf à moi. Puis il ferma la porte de la boutique à clé, tira rapidement les volets, et me demanda de m’asseoir par terre à côté de lui. Il avait l’air profondément désolé et prit mes mains dans les siennes. Il avait quelque chose à me dire. Il me demanda d’essayer de le pardonner.

Il me dit qu’il allait bientôt se faire tuer, qu’on avait déjà essayé, en lui tirant dessus depuis une voiture. Il roulait avec des amis, une voiture s’était arrêtée près de la sienne et quelqu’un avait tiré à plusieurs reprises. Il dit qu’ils l’auraient un jour ou l’autre.

Je lui demandai pourquoi, et sa réponse me fut insupportable. Il revendait des armes. Et de la drogue. Il se servait d’enfants comme passeurs. Ils portaient la marchandise dans leurs cartables, à la place des livres. Il avait empiété sur le territoire d’un autre et il n’en avait plus pour très longtemps.

J’étais horrifiée. De savoir ce qu’il avait fait et de savoir qu’il allait se faire descendre. Cette semaine-là, il y eut beaucoup de passage dans le bar à jus. Le vendredi soir, il me donna une bague en or sertie d’une pierre rouge ovale, dans laquelle était très délicatement gravée la tête d’un soldat romain.

Espèce de salopard de traître. Je l’aurais bien tué moi-même. Quel rasta toucherait à 7000 livres d’herbe, marquées du sceau d’un soldat romain, sans parler de porter une bague avec un truc pareil ! Je l’ai refilée à Rufus, un autre rasta. Il l’a prise en me demandant plusieurs fois « Pourquoi ? ». Il croyait que c’était peut-être une ouverture. Pas du tout. C’était juste que le soldat lui ressemblait. L’abruti a pris ça pour un compliment ! Et c’est pile à ce moment-là que j’ai compris ce que ce rabbin de Londres avait voulu dire en déclarant :

« N’oublie pas de quitter la fête avant qu’ils ne soient tous ivres et commencent à se battre. »

Alors j’ai remonté les trois marches de la boutique pour me retrouver sur la St. Mark’s Place, j’ai pris à gauche sur l’Avenue A, et j’ai arrêté un taxi.

Le chauffeur, claquant doucement sa langue contre ses dents comme s’il appelait un chiot, a essayé de me convaincre de coucher avec lui. Je me demande encore comment il pensait qu’on ferait. Sûrement pas à l’avant. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il avait un peu trop forcé sur les boulettes de bœuf. Là, on parle de « taille américaine XXXL ». J’ai décliné, en lui disant que je venais de passer une soirée vraiment pas sexy. Bon cœur, le gars m’a chanté Under the Mango Tree pour me remonter le moral et on a traversé les lumières de Manhattan jusqu’à mon autre univers, où j’ai fait les cent pas sur la moquette molletonnée de ma suite d’hôtel jusqu’à six heures du matin.

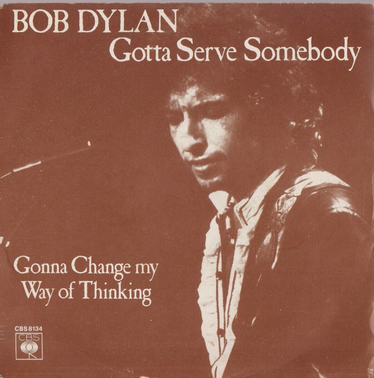

Gotta Serve Somebody

Le jour où ma mère est morte, mes frères, mes sœurs et moi sommes retourné.e.s chez elle pour la première fois depuis des années. Chercher chacun nos propres secrets. Pas les siens. Il y avait encore des cygnes en plastiques cassés dans la salle de bain. Tenaces. Leur long cou figé. Comme si rien ne s’était passé.

J’ai pris la seule photo jamais accrochée au mur de sa chambre, celle du Pape Jean Paul II. Elle avait été prise lors de sa visite de 1979 en Irlande. « Jeunes Irlandais », avait-il dit en faisant son cinéma à l’aéroport de Dublin, où il s’était agenouillé en embrassant le sol comme si le vol avait été particulièrement flippant, « je vous aime ». Ce qu’il faut pas entendre comme conneries ! Personne ne nous aimait. Même pas Dieu. Même pas nos pères et mères qui ne nous supportaient pas.

En 1978, Bob Geldof avait déchiré une photo d’Olivia Newton-John et John Travolta dans l’émission Top of the Pops. Leur album de merde « Summer Nights » était resté numéro 1 pendant sept semaines et le single de son album « Boomtown Rats », Rat Trap venait de les remplacer.

Mon plan à moi avait toujours été de déchirer cette photo du pape. Elle symbolisait les mensonges, les menteurs et les abus. Les gens qui gardent ce genre de choses sont diaboliques, comme ma mère. Je ne savais ni où, ni quand, ni comment je le ferai, mais j’étais déterminée à la détruire à la première bonne occasion. À partir de là, et avec cette idée en tête, je veillais à l’avoir toujours avec moi. Parce que personne n’en avait jamais rien eu à foutre des gamins irlandais.

Voilà, je me suis couchée à six heures du matin. Il est une heure de l’après-midi. Quelques heures seulement avant la répétition devant les caméras du plateau de « SNL ». Je suis censée chanter deux chansons, la deuxième c’est War de Bob Marley, interprétée a cappella. Ses paroles viennent du discours que l’empereur d’Éthiopie Haïle Sélassié a prononcé au siège des Nations Unis en 1963, où il dit que le racisme est la cause de toutes les guerres. Mais je vais changer quelques lignes pour en faire une déclaration de guerre contre la maltraitance à enfant. Je suis dégoûtée par ce que m’a dit Terry la veille. Je suis dégoûtée qu’il ait utilisé des enfants pour transporter de la drogue.

Je suis dégoûtée à l’idée qu’il meure d’ici lundi.

Et puis je suis dégoûtée depuis des semaines parce que je lis L’Empire Sacré (un essai hérétique et blasphématoire sur le christianisme originel) et aussi des encarts de faits divers dans les journaux irlandais qui racontent comment la vie de centaines d’enfants a été détruite par des prêtes et comment ni la police ni les évêques n’ont pris au sérieux les parents qui avaient voulu dénoncer les abus. Alors je pense de plus en plus à détruire la photo de JP2 de ma mère.

Donc je décide que c’est pour ce soir.

J’apporte la photo aux studios de la NBC et je la cache dans ma loge. Pendant la répétition, juste après la chanson War de Bob Marley, je brandis la photo d’un enfant des rues tué par des flics au Brésil. Je demande au caméraman de zoomer dessus. Je ne lui dis pas ce que j’ai l’intention de faire tout à l’heure. Tout le monde est content. Un enfant qui meurt à l’autre bout de la terre, tout le monde s’en fout.

Je sais que si je fais ça, ce sera la guerre. Mais je n’en ai rien à faire. J’ai lu la Bible. Rien ne peut m’atteindre. Que le monde aille se faire voir. Personne ne peut rien me faire qui ne m’a déjà été fait. Je peux retourner chanter dans la rue comme avant. C’est pas comme si on allait m’égorger non plus.

C’est l’heure. Je porte une robe blanche en dentelle qui avait appartenu à Sade. Je l’ai achetée à Londres quand j’avais dix-neuf ans, dans une vente aux enchères. Elle est magnifique. Il y a un poids de la taille d’une pièce de monnaie pendu de chaque côté de l’échancrure, à l’arrière, pour qu’elle reste bien droite et qu’elle tombe élégamment.

Très astucieux. Une robe parfaite pour être scandaleuse. Peut-être qu’un jour j’aurai une fille qui la portera pour son mariage.

C’est l’heure du live. La première chanson, Success Has Made A Failure of Our Home, se déroule à merveille. Ça grouille de monde en coulisse – des producteurs, managers, maquilleuses, et autres invités. Je suis la coqueluche du moment. Tout le monde veut me parler. Me dire combien je suis super. Mais je sais que je suis une imposture.

Magnifique mise en scène pour la seconde chanson. Avec une bougie juste à côté de moi et mon châle de prière rastafari noué au microphone, je chante War a cappella. Personne ne se doute de rien. Mais à la fin, ce n’est pas la photo de l’enfant que je tiens. Je tiens la photo de JP2 et je la déchire en morceaux. Je crie :

« Combattez le véritable ennemi ! »

(Je m’adresse à ceux qui vont tuer Terry.)

Et je souffle la bougie.

Sidération dans la salle. Quand je retourne en coulisse, il n’y a plus personne. Toutes les portes se sont refermées. Tout le monde a disparu. Y compris mon agent, qui s’enferme dans sa chambre pendant trois jours et débranche son téléphone.

Tout le monde voulait une pop star. Mais moi, je suis une chanteuse engagée. Il fallait juste que je me soulage de ce que j’avais sur le cœur. Je ne courais pas après la gloire. En fait, c’était précisément pour ça que j’avais choisi la première chanson. Le « succès » était en train de me gâcher la vie. Parce que tout le monde disait que j’étais folle de ne pas faire la star. De ne pas vouer un culte à la célébrité. Et je comprends que je viens de briser les rêves de mon entourage. Mon seul rêve à moi, c’était de respecter le pacte que j’avais scellé avec Dieu avant de rentrer dans l’industrie de la musique. Et ça, c’est un combat plus noble que de tuer.

Il faut que je sorte renouer avec la vie.

Je suis dans ma loge avec mon assistante personnelle, Ciara. On remballe mes affaires et on quitte l’immeuble. Devant le siège de la NBC, deux jeunes hommes m’attendent pour nous bombarder avec des œufs. Mais ils ne savent pas que Ciara et moi on peut faire le cent mètre en 11 secondes 03. Alors quand ils s’enfuient, on leur court après. On les rattrape dans une allée. Ils sont à bout de souffle, contre une clôture noire, qu’ils n’ont pas la force d’escalader. On leur dit juste en riant :

« Eh, faut pas jeter des œufs sur les femmes. »

Ils sont tellement choqués de s’être fait courser et rattraper qu’ils se mettent à rire aussi, et tout ça se termine dans la bonne humeur. Ils se remettent de leurs émotions et nous aident à trouver un taxi qui nous ramène à l’hôtel. L’affaire passe au JT et on apprend que je suis bannie à vie de la NBC. Ça ne me fait rien comparé à ce que le viol fait aux enfants. Ou comparé à la mort de Terry, qui arrive le lundi suivant.

Octobre 1992

J’étais trop contente. On m’avait invitée à participer au concert organisé au Madison Square Garden pour célébrer la carrière musicale de Bob Dylan. Sans doute parce que j’ai toujours dit, dans toutes mes interviews, qu’il avait eu une grande influence sur moi.

Surtout sa chanson Gotta Serve Somebody qui m’a aidée à devenir l’artiste que je voulais être – une personne qui n’est pas là juste au service du divertissement, mais au service d’une cause.

Sans cette chanson et ce qu’elle dit que doit être un artiste, je n’aurais jamais déchiré la photo du pape.

La veille du concert, en pleine répétition, Willie Nelson est venu me voir et m’a demandé si je voulais bien enregistrer une reprise de Don’t Give Up de Peter Gabriel avec lui. J’étais aux anges. Si ma mère n’avait pas déjà été morte, elle serait morte en apprenant ça ! Tellement elle aimait Willie Nelson.

Je devais chanter I Believe in You de l’album de Dylan « Slow Train Coming ». Quand cet album est sorti, je n’avais pas vu mon père depuis un moment parce que ma mère s’y opposait et que les tribunaux irlandais n’en avaient pas grand-chose à battre des pères. Alors c’est cet album qui a fait office de figure paternelle.

La première fois que j’ai essayé de chanter I Believe in You, j’ai fondu en larmes, tellement elle me parle. J’ai toujours su qu’il fallait qu’une chanson me fasse d’abord pleurer comme une Madeleine pour que je sache l’interpréter. Comme avec Streets of London. J’ai dû sortir trois fois avant d’y arriver. Même chose avec Don’t Cry for Me Argentina et Scarlet Ribbons. Certaines chansons, suffit juste d’y penser, et tu pleures. Comme America the Beautiful.

Bref, comme je suis une personne très sensible, on avait décidé avec Booker T. et sa bande, le groupe en résidence ce soir-là, que j’en ferais une interprétation très douce, presque murmurée. Personne ne pourrait retenir ses larmes.

Tout ce je veux à ce moment-là c’est que Bob en soit fier.

Le matin du concert, j’achète un tailleur de chez Bergdorf Goodman. Juste pour sa couleur : turquoise. Parce que pour les spirites, le turquoise symbolise la communication entre les esprits.

Je n’essaie pas l’ensemble dans le magasin. Et quand je reviens à l’hôtel, j’attends encore des heures avant de l’essayer. Quand je l’enfile enfin et que je me regarde dans la glace, je me rends compte qu’il est fait pour une actrice de la série Dynastie. Il faut avoir un brushing soufflé pour oser porter une veste avec des épaulettes pareilles, alors que j’ai la boule à zéro. Et puis la jupe souligne la maigreur de mes jambes de ballerine. J’ai l’air ridicule. Et très maigre. Parce que je mange très peu. Mais il est déjà cinq heures et c’est trop tard pour trouver autre chose. Alors je me dis que tout ce qui compte c’est la couleur. Et je sais que c’est vrai.

Quand je monte sur scène ce soir-là et que la salle commence à me huer, au début je crois vraiment que c’est à cause de ma tenue. Je suis tellement excitée de participer à ce concert que j’ai complètement oublié l’affaire de la photo déchirée dans l’émission du « SNL ».

Alors une autre partie du public commence à applaudir pour noyer les huées. S’en suit un boucan comme j’ai jamais entendu avant et qui ressemble à la limite à un roulement de tonnerre sans fin. Jamais entendu un vacarme pareil. C’est une explosion sonore, comme si le ciel se déchirait. J’en ai littéralement la nausée, et j’ai l’impression que mes tympans vont éclater. À un moment, je me demande même si ça ne va pas partir en émeute dans la salle, tellement ça s’invective de partout. Comment ça va tourner cette affaire ?

J’arpente la scène pendant un moment. Je me rends compte que si je commence à chanter, c’est foutu. Je suis censée la chanter très bas et ma voix sera complètement recouverte. Je ne peux pas me le permettre, si je ne peux pas me faire entendre, les provocateurs auront gagné.

Je regarde le beau visage de Booker T. Je lis sur ses lèvres qu’il me dit de chanter, mais je ne peux pas.

Je n’ai plus d’autre solution que de me tourner vers Dieu pour savoir quoi faire. Je continue à aller et venir sur scène, ce qui devient un problème pour tout le monde en coulisse parce que le spectacle doit se dérouler comme prévu. Quelqu’un envoie alors Kris Kristofferson (il ne me le dira que plus tard) pour que je « libère la scène ». C’est à ce moment que me vient la réponse de Dieu : je dois faire ce que Jésus ferait. Alors je me mets à hurler la chanson de Bob Marley War sur laquelle j’ai déchiré la photo du pape. Et j’en suis presque malade.

Je vois Kristofferson qui continue à approcher. Et je me dis que je n’ai pas besoin qu’un homme vienne à mon secours, merci. C’est trop gênant. Mais il prend le micro et dit :

« Ne laisse pas les salauds te broyer. »

On se retrouve en coulisse et quand il me serre contre lui, je manque de lui vomir dessus.

Et puis je réalise que c’est Bob Dylan lui-même qui aurait dû venir sur scène pour demander au public de me laisser chanter. Et je suis dégoûtée qu’il ne l’ait pas fait. Je lui lance des regards qui tuent depuis les coulisses, comme s’il était mon grand frère et qu’il venait de dire à mes parents que j’avais séché l’école. Il me regarde en retour, tout étonné. Il est très élégant avec sa chemise et son pantalon blancs. Je viens de vivre les trente secondes les plus space de ma vie.

Le lendemain, j’ai rendez-vous avec l’agent de Dylan. Je lui explique le problème avec l’église en Irlande, les viols et les abus étouffés par le clergé. Je lui demande si Dylan et lui veulent bien m’aider à faire éclater la vérité. Il pense que je suis folle. Il ne propose rien, aucune aide. Ni lui, ni Dylan ne me soutiendront. Je suis seule. (Je me demande s’ils pensent encore aujourd’hui que je suis folle.)

Mon père, qui était dans la salle ce soir-là, me dit que je devrais envisager de reprendre mes études parce que je viens de ruiner ma carrière. Il a raison, mais je m’en fiche. Il y a certaines choses pour lesquelles ça vaut la peine de ruiner sa carrière. De toute façon, je ne veux plus de cette carrière de pop-star parce que personne ne voit qui je suis et je me sens complètement seule.